『地方のできないをできるに』をミッションに掲げ、人材育成事業を展開をしている株式会社BottoK。代表・坂田さんへのインタビュー記事を、前編・後編と2部にわたりお届けしています。

今回の後編では、BottoKの決して順風満帆ではない4年間の軌跡や今後の展望、地方への熱い思いなどをお届けします。ぜひ、最後までご覧ください。

【前編:人材育成事業を通じ、人・地域が活性化する地方の未来へ。九州を一度離れた場所から振り返ってみた、地方の魅力と課題。】

ゼロからの挑戦:「起業」とは、聞こえはいいけれど実態は「苦行」

ー ついに福岡でのBottoK創業につながるんですね。スタートはいかがでしたか?

いざ起業した時は、「本当に起業してしまった!どうしよう!」と、自分の行動に驚くような戸惑うような感覚でもありました。ただ、会社としての体制は何も整っておらず、資本金の捻出にも四苦八苦している状況の中、やることはどんどん出てきます。会社の登記で法務局や税務署に行ったり、戸惑う暇もなく動き回っていました。

取引先に関しては、今もお取引させていただいている佐賀県のお客様とのお付き合い以外、九州での人脈はほぼゼロに等しく、まさに裸一貫でしたね。ただありがたいことに、九州に戻り起業した後も引き続き支援させていただく四国の会社が2、3社あり、創業当時は福岡にいながら月の半分くらいは四国に行っていました。

ー まさに裸一貫も同然の起業だったんですね!創業時の思い出深いエピソードはありますか?

そうですね、本当に色々なことがありました。

ストロングポイントに在籍していた頃、仕事をしながら香川県でバスケットボールの社会人チームに参加していました。チームのメンバーの一人が、起業するタイミングで一緒に福岡に行きたい、と言ってくれたんです。ところが、そのメンバーは人材育成領域では未経験な上に、会社自体も組織として全く機能しておらず、まさにはちゃめちゃな状態。商品やサービスなど何もないため、理想とするサービスをゼロから作り上げる、そして営業をかける。何から何まで自分たちでやらないといけない状況でした。

結果的に半年が経った頃、せっかく香川から来てくれたそのメンバーは、地元に戻ってしまったんです。本来は、きっと違う未来を思い描いて希望を持って一緒についてきてくれたはずなのに、採用時の段階で本人の適正や要件をしっかり定義できないまま走り始めていたと思います。例えば適正がない人に対して売上のために営業を強いる、そうなると適正のあるなしは如実に現れます。その人が悪いわけではなく、企業のステージ、タイミングや人材要件と本人との適正が乖離していたのだと、とても不甲斐ない思いが残った反面、その後の運営において教訓とも学びともなりました。採用においては、その人の興味、適性を見て業務や役割を振るということがとても重要なポイントになってくると、辛くもあり、苦い経験を通じて学ぶことができました。

乗り越えたのは「義務感」だけ:メンバーやお客様に支えられ生き延びる

ー 事業運営でのメンバーは、他にもいましたか?

数名のメンバーとのご縁がありました。製造業に詳しい人材がBottoKのメンバーに加わったり、そのメンバーの紹介で採用に強い人材がさらに1名加わりました。また、香川時代の知人やインターン生が加わったりと、様々なご縁がありBottoKに関わってくれるメンバーが増え、1期目は自分を含めて5名ほどで運営していました。

ー 辛い経験あり、メンバーとのご縁ありの、創業1期目だったんですね。

そうですね。お客様だった歯科医の方と一緒にビジネスコンテストにも出場し、運よく受賞させていただく出来事もありましたが、売り上げと全く紐づいていない状況でした。メンバーが増えたものの「さぁ、これから何を売るか」というまだまだスタートの段階。電帳法や電子契約が話題になった時期でもあったので、バックオフィスのデジタルツールの代理店販売事業などを3、4カ月取り組んでみましたが鳴かず飛ばずでした。

キャッシュアウト、いわゆる資金繰りが回らなくなり、お金はないし精神的にキツく「本当にもう無理だ」というタイミングが何回かありました。一人だったらとっくに逃げ出しても当然な中、なぜ乗り越えられたのか。やはりお客様やBottoKのメンバーたちの存在が大きく、自分が逃げるわけにはいかないという気持ちだけでした。乗り越える原動力はまさに「義務感」だけだったと思います。

起業とは、例えるなら何かが起こりそうな予感を抱かせる、面白さを兼ね備えた乗合の船でしょうか。「ワクワクする!自分も乗ってみようかな」と乗ってはみたものの、起業したばかりの企業の実態としてはただただきつい苦行だと思います。それに耐えられる精神力と忍耐力、体力がないと船に乗り続けるのは無理だと思います。まさに『ライスワーク』でした。ライス=ご飯、ワーク=仕事、『飯を食うための仕事』、取れる仕事はなんでもやるという感じで動いている状況。目の前に転がるチャンスを全力で掴み、生き延びることだけに必死でした。

今振り返っても、1期目は本当に辛かったですね。

BottoKの売りは?!:組織文化の再構築と人材育成事業へのシフトチェンジ

ー 2期目突入ですね!主力事業は見つかりましたか?

業務内容も定まっていない中、社内で方向転換の必要性が共通認識として広がり始めた頃、当時メンバーだった採用のスペシャリストを中心に、採用に関するソリューションを作り販売していこう、となりました。お客様からは一定の良い反応があった一方で、その人にしか対応できないようなビジネスになってしまい、属人性が高いという課題がありました。実際に、他のメンバーが関わりにくい環境になり、全員が売り上げや会社に貢献している、という感覚を全く持てないような組織文化だったと思います。

会議で発言が出ても、それぞれがお互いをあまりよく思っていないような空気感が漂っていました。経営者として全くの無知だったということが全てかもしれませんが、全体の音頭をとるため、会議後に一人ひとりに対してフォローをすることもあり、「脳みそを使うべきところは、ここなのだろうか」と不毛な時間にも感じていました。

組織を大きくしていくという考えもあったのですが、このような状態のままでは企業を維持・発展させていくことは難しいと感じていました。そうかと言って、人材採用以外でのソリューションも持ち合わせておらず、まさに八方塞がりの状況、とても辛い時期でした。

ー 暗いトンネルのようですね。八方塞がりの状況から抜け出すきっかけは?

転機は、3期目の途中に現在のメンバーである井手がBottoKに入社した頃でした。組織文化や会社として大切にする価値観、事業内容など話し合い、方向性を定めていきました。

BottoKでは当時掲げていたガイドライン(行動指針)を改めて見直し、実践できていることやできていないことを整理、課題を洗い出しました。「インプットとアウトプットの回転数が成長を決める」「問題に対して、個人ではなくシステムやプロセスに目をむけよう」などを含めた6項目を掲げ、行動指針を再構築しました。

事業に関しては、自社の強みやこれまで培ってきた知識やスキルを改めて振り返り検証しました。お客様に付加価値を提供できる事業、やはり人材育成領域でやっていこうと原点回帰、方向性が定まりました。

創業時、「自分の力で飯を食っていくぞ」と、これまで従事してきた人材育成とは別のテーマでチャレンジしようと思っていました。自分の得意技をあえて封印しようという思いと、「他の分野でも自分はやっていける」との思いを抱いていたのかもしれません。教育ビジネスは事業モデルが似ていて、独立しても同じような事業になり、自分のキャリアにとって幅を広げることにはならないだろう、と思ったんです。箱だけ変わっても中身は同じ、というところに少し違和感を覚えていました。背伸びしていたのかもしれないですね。

各メンバーへは、今後の事業の方向性や会社の価値観に関して賛同するのが難しい場合は、別のステージでの活動を模索するよう伝えるなど、なかなか厳しい場面もありましたが、この3期目でようやく足並みが揃った感覚を、少しだけもてた気がしました。

九州から全国の地方へ:人材育成事業の今後の展開と、働く人が輝ける場づくり

ー 4期目は人材育成事業に突き進んでいくんですね。特に力を入れている事業はありますか?

現在4期目を迎え、セミナーや研修などを開催する一方で、いくつか人材育成に関するパッケージを作り運営しています。その一つが、地方の中小企業に従事する社員を対象としたもので、社会人として必要な基本的な能力やスキルが高められるようなプログラムです。これをさらに発展させていきたいと思っています。

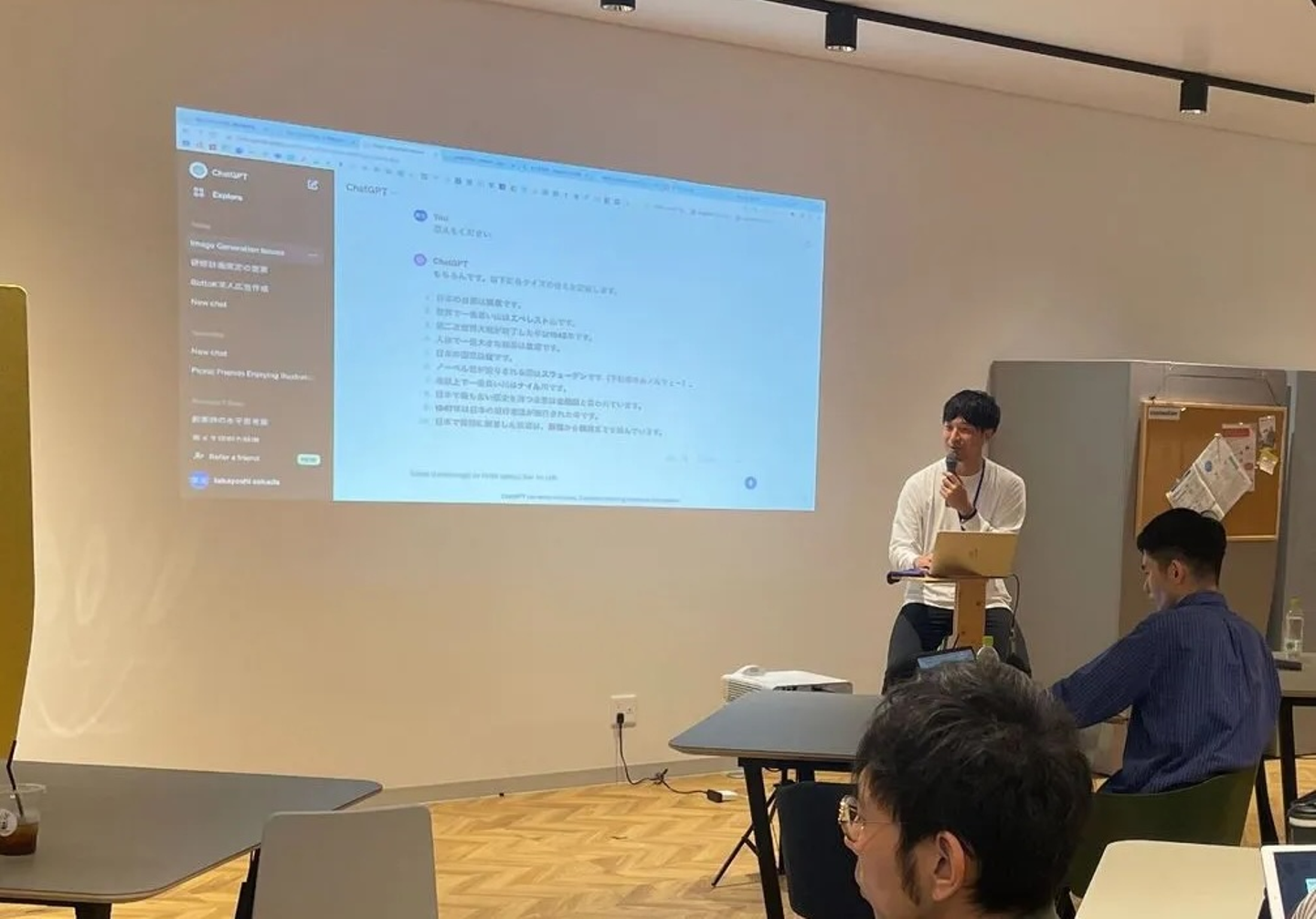

多くの人が利用しているChatGPTなど、生成AIの活用が広がる中で、日本語を正しく理解し使えるスキルや、物事を筋道立てて話したり書いたりできる基本的なスキルがないと、このような新たなテクノロジーを扱うことは難しいのではないか、と自分自身が利用してみて改めて実感しているところです。

逆に、基本的なスキルがあれば、業務に直接役立つような分野や活動範囲が広がることも期待できますし、雇用の緩和などにも対応していけると思います。今話題になっているリスキリングは、これらスキルを前提にしていると考えていますので、改めて注力していきたい分野ですし、スキル向上のためのサービスを提供をしていくことで、我が社の存在意義も感じているところです。

ー BottoKの近い未来像を教えてください。

7期目もしくは8期目ぐらいに、グループ会社となる事業会社を1社立ち上げたいと思っています。

理由としては、人材育成におけるコンサルティングが実際の事業運営にどれだけ役に立つか、仮説検証することは大切だと考えているからです。事業承継で問題のある企業を買収し代表権を持って運営していく方法や、自分たちで新たなサービスを開発し市場に参入する方法など、事業会社を立ち上げるには様々なアプローチがあると思います。自社で培ってきた人材育成のノウハウなどが転換できるような環境を、ぜひ作っていきたいです。

事業会社を作るもう一つの理由としては、社長というポジションが増えることが、BottoKにおけるキャリア形成の一つの道しるべになると思っているからです。BottoKにおける組織文化を大切にしながら、ともに会社を大きくするという考えのもと、将来的には幹部や役員、経営をやってみたい、とにかく頑張っていきたい、という社員に対して輝ける場、箱を用意しておきたいと考えています。主体的に築いていくキャリア形成に関して、BottoKでは全力で応援していきたいと思っています。

そして、人材育成領域で「あの会社は良い取り組みをしている」と評価され、BottoKという会社の認知度を上げていきたいです。認知度を上げていくことで、会社としてできること、関わる人など、増えていくと思っています。現在は九州圏内を中心に活動していますが、将来的には北海道、東北、関西、中部などなど、全国の各地方へ展開していきたいですね。

地方の「できない」を「できるに」:経営者の想いを具現化、現場へ落とし込む

ー BottoKのミッション、「地方のできないをできるに」について伺えますか。

3期目で「地方経済におけるファーストペンギンとして、またはファーストペンギンの企業の味方で在り続ける」というミッションを掲げていました。BottoKが地方経済において、新しいことにチャレンジするファーストペンギンのような存在になったり、チャレンジして変わりたいと思っている企業を支援する、というものでした。地方で輝いてる企業を増やす、といった意味合いもあったのですが、支援していく中でもっと手前の課題に悩んでる企業が多いことに気づいたんです。

「事業変革したいけど、社員が動かない」「組織でこれをやりたいのだけど、なかなかうまくできない」といったネガティブなワードを「できる」といったポジティブなものに変えるという視点を持つことで、企業の抱える課題がより解決に近づくのではないかと考えました。その結果、BottoKの活動の方向性もより明確になったと感じています。

ー 具体的にはどのようなことですか?

地方で働く人材の、そして地方の企業経営者の「できない」を「できる」に変えていきたいです。地方で働く人々にとって、社会人として学習する習慣が非常に少ないという現状があります。個人が主体的に学び成長し、自らのキャリアを築くことが求められている現代だからこそ、地方で働く人々に対し、能動的な学びとキャリア構築の機会を提供していくことがBottoKの使命だと捉えています。

地方の企業では、経営者と共に未来を描き、現場を動かす人材が圧倒的に不足していることで、多くの課題が解決できないという状況が多々見受けられます。BottoKは経営者と現場の間に挟まり、経営者の想いを具現化し、現場へ落とし込むような役割を担うことが地方企業にとって必要なことだと考えています。

磨けば光る原石:地方ならではの「オンリーワン企業」、ポテンシャルは未知数

ー 坂田さんにとって、地方とはどんな存在でしょうか?

自分自身、生まれも育ちも佐賀県佐賀市、いわゆる地方なので、ここが当たり前の存在にはなっています。「モノはないが、とにかく人がいいところ」です(笑)。改めて考えてみると、地方は人口減少により人が少ない、物が足りないなどの課題が多くある一方で、地方にある「モノ」は磨けば輝く、きっと面白いことが起こる、そんなことを秘めているエリアだと思います。

四国勤務では、地方特有の産業や事業を知る機会が多くありました。例えば、高知県には綺麗な川があることで紙業の会社があったり、地域の資源、特性や文化などを活かした独自の産業が多くあります。まさにオンリーワン企業です。販路開拓や商品の見せ方などを進化させればもっともっと売れて、広く認知される大きなポテンシャルを持つ企業が多く、人材を育成し能力開発を行えば、企業や地域が発展していく可能性は広がると思っています。

逆に、首都圏などは人・物・金・情報など全てが揃っていて、それらをどれだけ速く回していくか、ということが重要だと思います。地方は回転の速度が遅くてもいい、可能性を秘めたものを探して輝かせる、発展させる、というアプローチになってきますし、ビジネスの感覚も全く異なってきます。

地方活性化に繋がるサイクルとは:人材育成支援の役割と賃上げの重要性

ー 地方の課題をどう捉えていますか?

端的に表現するならば、仕事は固定化され収入も増えない、というところでしょうか。

要因の一つとして考えられるのは、個人の成長や利益よりも、企業の方針や仕組みに適応させるような体制をとる企業の責任でもあり、自分自身の能力やスキルを伸ばす努力をしていない個人の問題でもあると思います。

地方が発展するためには、最終的に地方の経済、強いていうならGDPが上がることが非常に重要だと思っています。まずは人材を育成し企業において付加価値の高い事業を生み出し利益を出す。利益が地方の経済を支え、さらに働く人たちの給与に還元される、こうしたサイクルを作ることが必要です。

人材育成がサイクルのスタートとして非常に重要な役割を果たしており、我々の存在価値も改めて感じているところです。人材育成支援を通じて、一人ひとりの能力が上がり、発展していく企業が少しずつ増えていく。ひいては地域、地方の活性化に繋がることが、個人として、また会社としての願いです。地方に生活の基盤を置き活動する身として、全く活性化していない地方の街が活性化し変貌を遂げていく様子を想像すると、とても楽しいですしワクワクします。課題は山積みですが、課題の難易度がSS級と超難題であればあるほど、解決した時の付加価値は大きいと思っています。

ー賃上げについても、強い思いがあると伺いました。

賃上げに関してはとても重要視しています。給与が上がればさらに消費活動が活発になりますし、純粋に人々の楽しみが増え、様々なモチベーションにも繋がります。企業にも働く人にとっても、好循環の原動力になると考えます。

地方は首都圏に比べるとまだまだ遅れていると思います。最低賃金も低く、賃上げのペースも上がりません。賃上げは一つの命題と捉えています。経済なき夢とはただ人を不幸せにするだけです。何より経済的な基盤を整えてから夢を語るべきで、どの地域に住もうとそれぞれが貴重な時間を会社に費やしているのだから、それなりの対価を支払えるくらいの収益性を上げるべきです。

賃上げをするビジネスモデルがないから賃上げできない、という声を耳にしますが、それは決めていないだけなんだと思っています。賃上げをしたら賃上げに耐えうる事業に変えていけばいい、と伝えているのですが、なかなか浸透しないのが現状ですね。付加価値が少ないビジネスをやっていて賃上げできない、というのではなく、賃上げをしてから付加価値を必死に追いかけると、おそらくいい未来はあると思うんです。「鶏が先か、卵が先か」の議論ではないですが、結果が先か人的・設備的先行投資が先か、ですね。考え方の方向転換をしていかない限り、会社としての発展性はないと思っています。

BottoKでは積極的に年俸を上げ、代表の報酬も賃金テーブルも公開し、地方企業における賃上げを自ら身をもって示していきたいです。積極的に社員に還元する企業が1社、2社でも増え、結果的に人材も流入してくるようになるのが理想ですね。

言葉は武器になる:本から得られる知識と学び

ー BottoKならではの取り組みなどありますか

読書会を、社内外のメンバーとともに月に1回開催しています。月ごとに課題本を決めメンバーがそれぞれ読み進め、読書会で本の感想などをシェアする、というものです。

創業から約半年間は、全力で企業運営に取り組んでいたのですが、ふと自分自身の成長が停滞していると感じました。以前の職場では読書文化が根付いていたので、同様の文化を会社に定着させる必要性を感じ、月1回の読書会を開催し、現在も継続して取り組んでいるところです。

ー 読書を通じての狙いは?

やはり活字を読むということが、業務上とても大切だと思っています。言葉をさらっと流すことなく丁寧に拾い、言葉の意味を理解しながら物事の全体を把握することは、 お客様と仕事をする上で大いに役立ちます。新聞や本などから得る情報や知識は、YouTubeなどの音声からのものとは異なると考えています。

また、本を読んで自分の言葉で感想をまとめ話すことも、大きな価値があります。習得した知識などを一旦自分の中で咀嚼し、これまでの経験と知識と合わせ解釈を加え、そこから自分自身の言葉で相手に伝える、表現することはこの仕事においてとても重要です。

ここは挑戦できる場所:必要なのは、会社の成長促進と主体的なキャリア構築への価値観

ー BottoKが求める人材は?

良くも悪くも完成されてない組織だと思っています。それゆえ、会社の発展のためにも「こういうことに取り組むのはどうだろうか」など自発的に提案できることは重要です。会社の成長や発展に寄与するものと考えられる場合は、積極的に実行に移していきますので、会社の成長を促進させながら、自分自身のキャリアも築いていくという価値観があるかどうか、ということは大切だと思います。

未成熟な環境でも自らの パフォーマンスと組織の価値を最大化させたいと考えた時に、BottoKでは成長の機会となるような、挑戦できるバッターボックスが多く用意されています。その点で、非常に魅力的な環境なのではないかと感じています。

ー 最後に、坂田さんご自身の目標を教えてください!

痩せたいです!休日はランニングをして体を動かしてはいるのですが、なかなか難しいですね。目下、10キロ痩せるのが目標です。健康のために痩せたいという理由もありますが、研修やセミナーなど人の前に立つ機会も多くあるので、やはり見た目を良くしたいです。目標に向けてがんばります!

【インタビュー後記】

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

地方の課題解決へのハードルはとても高いと感じた一方で、九州発、BottoKの人材育成事業が地方各地へ広がる未来が見えてくるようでした。佐賀県出身の坂田さんだからこそ、地方の良さ、強みを十分に理解した上で課題解決に挑み、地方を活性化させることができるのではと感じました。今後のBottoKに、地方の未来に乞うご期待です。

/assets/images/9056832/original/59772f30-f743-4f84-81e0-1e2a0dcf8133?1647326602)

/assets/images/9056832/original/59772f30-f743-4f84-81e0-1e2a0dcf8133?1647326602)

/assets/images/9056832/original/59772f30-f743-4f84-81e0-1e2a0dcf8133?1647326602)