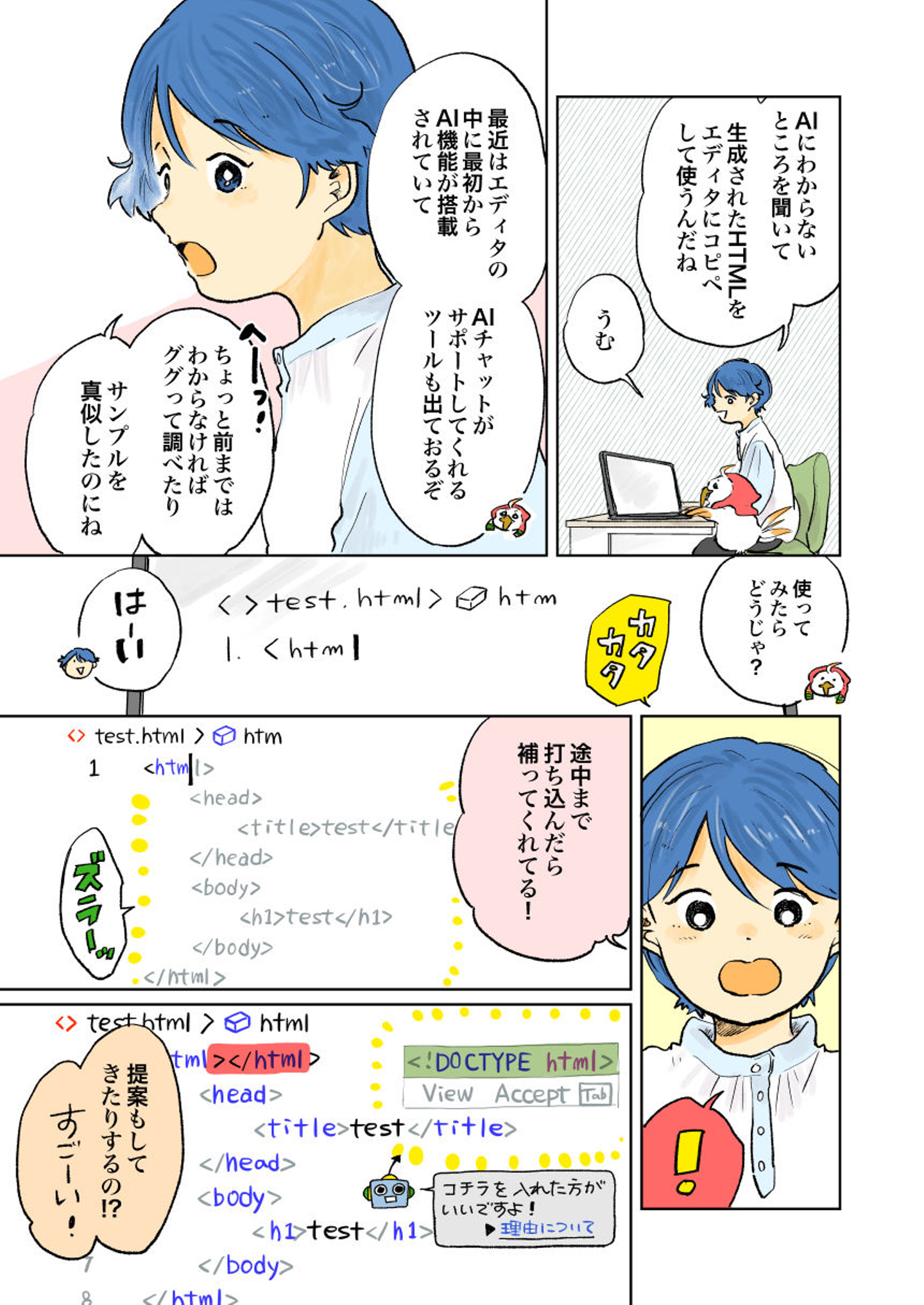

一人暮らしを始めたばかりの沙織の心強いパートナーは「生成AI」!? 日常や仕事で起きるさまざまなピンチを、生成AIと共に乗り切れるのか!? 「ChatGPT」などでおなじみの生成AIを使いこなすためのヒントをマンガで解説します。企画と原作を担当するのは、アステリア株式会社の森 一弥です。

マンガで分かる生成AI【第11話】に続く・・・ 前回のお話はこちら

キーワード解説

漫画の原作者である、アステリア株式会社 ノーコード変革推進室 エバンジェリストの森が、今回のお話の概要や会話に登場したキーワードについて簡単に解説します!

エディタ

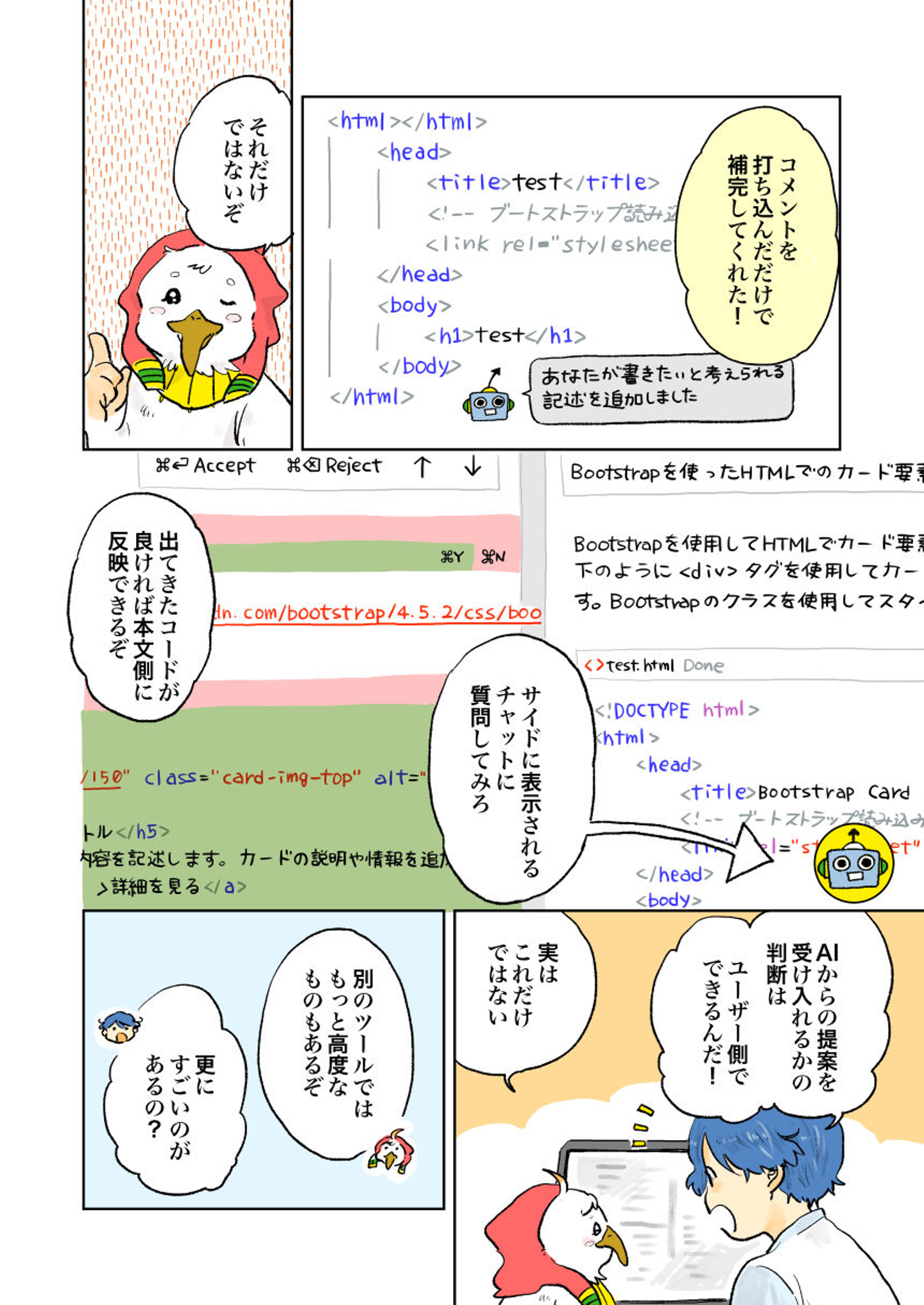

マンガの中では、生成AIのサポートを得られる開発環境を指している。生成AIのサポートが搭載されている開発環境といえば、執筆時点ではMicrosoftの「Visual Studio Code」にプラグインを入れたものや、「Cursor」などがある。さまざまなツールがAIのサポート機能を導入しているので、今後はもっと増えそう。

ノーコードアプリ生成AI

画像や文章による指示でアプリの画面を生成したり、アプリ全体を作ることができる生成AIサービスも出始めている。ただし、出来上がったものの検証や不具合があった場合の修正方法などには課題もあると言われている。

トト先生の生成AI塾

今回はWebページ作成と言いつつ、開発環境っぽい話も入っておったな。小中学校でもITの授業があるし、Webページの仕組みやHTMLについては多くのものが学んでおろう。Webページのデザインをするにあたって、知っておいた方が細かな問題にも対処しやすいなどのメリットもありそうじゃの。

それにしてもITが関係していると、至るところに生成AIが入り込んできているようじゃな。ソフトウェア開発の現場やデザインの現場などは特にそうじゃな。新しい技術を常に追っていかないと仕事ができなくなることも考えられる。企業内での利用を禁止するところもあるようじゃが、すぐにそんなこと言っていられなくなるじゃろうて。

学生の頃からレポートやエンターテインメントで生成AIに慣れ親しんだ若者がどんどん社会に出てくるからの。 実際に調査会社が出しているIT投資の状況を見ても生成AIへの投資がトップになっておるしの。もう後戻りできる状況ではなさそうじゃ。

原作者のオマケ裏話

最近の生成AIの進化ってスピードがすごいですよね。新しいサービスが出てきて、「おっ!これスゴそう」と思ったら、翌月には違うサービスがさらに上をいってるなんてことはザラに起きてます。

生成AIっていうとChatGPTのようなチャット型の会話ボットを想像する方が多いと思いますが、今後は知らないうちに生成AIや派生技術を使ってたなんてことになるんじゃないかなと思っています。居酒屋の予約の電話を入れたら実はAIだったとかはすでにあるようですし、イギリスでは詐欺電話対策に「話の噛み合わないおばあちゃん」のAIが開発されたとか。ITに詳しい人達だけでなく、普通の人の生活が便利になったりするのは嬉しいですよね。

小学館ダイム公式サイト「@DIMEアットダイム」でも生成AIに関するコラムを連載しています。第6回目のテーマは「ファクトチェック機能がスゴい!調査に強いといわれる生成AI「Genspark」を使ってみた」です。

お時間のある方はぜひチェックしてみてくださいね。

/assets/images/5097194/original/6228c34c-14b6-4334-b1bf-5bad1e23fa68?1590986224)

/assets/images/5097194/original/6228c34c-14b6-4334-b1bf-5bad1e23fa68?1590986224)

/assets/images/5097194/original/6228c34c-14b6-4334-b1bf-5bad1e23fa68?1590986224)