- 経理

- モバイルエンジニア

- オープンポジション

- Other occupations (8)

- Development

- Business

- Other

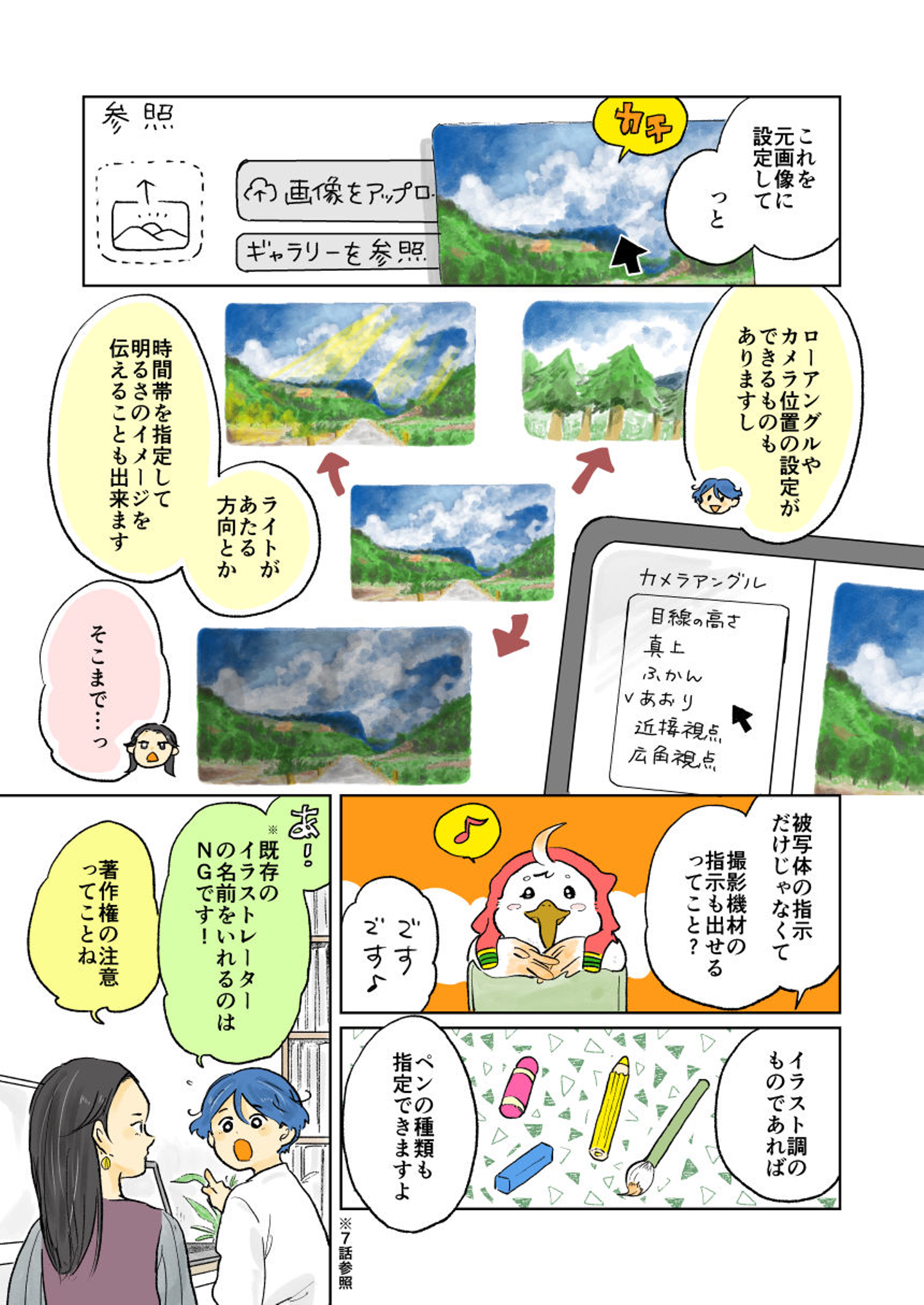

一人暮らしを始めたばかりの沙織の心強いパートナーは「生成AI」!? 日常や仕事で起きるさまざまなピンチを、生成AIと共に乗り切れるのか!? 「ChatGPT」などでおなじみの生成AIを使いこなすためのヒントをマンガで解説します。企画と原作を担当するのは、アステリア株式会社の森 一弥です。

マンガで分かる生成AI【第10話】に続く・・・ 前回のお話はこちら

キーワード解説

漫画の原作者である、アステリア株式会社 ノーコード変革推進室 エバンジェリストの森が、今回のお話の概要や会話に登場したキーワードについて簡単に解説します!

Img2Img

画像生成は文字による指示のプロンプトをもとにして画像を生成するだけでなく、元にする画像を与えて、どんな変更を加えてほしいかを指示することもできる。文字だけでは伝えづらい雰囲気などを伝えられるのでよりイメージに近づけやすい。一度生成AIで作成したものを元画像として修正を入れていくことも可能。

社内勉強会

画像生成に限らず、生成AI生成の基礎知識や著作権に関する注意点などを利用者には意識してもらうことが大事。自社では使わないと思っていても、学生時代に普段遣いしていた新入社員が仕事でも普通に使っていたなんてことも今後起こり得るので、研修メニューなどに入れることを検討したほうが良い。

トト先生の生成AI塾

前回に引き続き画像生成の話じゃな。物語に出てきた女性も、作成指示をするときから「質より量」を求めて、正解ではなく「アイデア」を出させることに重点をおいておったし、利用者の意識付けの必要性のようなものに言及しておったし。なかなか使いどころが分かっているようじゃな。

画像生成については、利用方法や注意点などは手探りの会社も多そうじゃ。中にはハルシネーションの可能性があることを懸念して、生成AI自体の導入を断念しているところもある。

なかなか最初のうちは使い方を見極められる方が少ないんじゃろう。正解がひとつしか無い問題を解かせたほうが評価もしやすいので、導入の検証を行っている際にはそのような質問をしがちではある。実際にうまく使っている人の多くは、アイデアを出してもらって、決定は人間が行うといった使い方が多そうじゃの。

原作者のオマケ裏話

今回は、画像生成ばなしの後編です。アングルとかライティングとかそんな設定をいろいろとやってみてますが、ツールによって設定項目が色々あったりします。本格的なものだと、初見だと良くわからない設定項目が多数あって、少し変えてみて再作成、なんてことを繰り返すことで感覚を掴んでいったりもしてます(さすがに外部に出すプレゼン資料などで使う画像は、著作権が考慮されたツールで作っていますが……)。実験がてら色々やってみるのも楽しいかも知れません。

最近だと、動画生成のサービスもどんどん発表されています。生成AIで作成した画像を最初のシーンにしたり、数秒後のシーンの画像として指示したりもできるようになってきており、制限はあるものの、無料から利用できるようになってきました。すごい技術ですよねぇ。読者の皆さんも、ぜひなにか作ってみてください。あ、良いのができたからってくれぐれも著作権に触れそうなものをSNSにアップしちゃ駄目ですよ。

また、小学館ダイム公式サイト「@DIMEアットダイム」でも生成AIに関するコラムを連載しています。第5回目のテーマは「4つの生成AIに箱根旅行のプランを依頼、一番充実した旅を提案してくれたのは?」です。

お時間のある方はぜひチェックしてみてくださいね。

/assets/images/5097194/original/6228c34c-14b6-4334-b1bf-5bad1e23fa68?1590986224)

/assets/images/5097194/original/6228c34c-14b6-4334-b1bf-5bad1e23fa68?1590986224)

/assets/images/5097194/original/6228c34c-14b6-4334-b1bf-5bad1e23fa68?1590986224)