自社データ分析の落とし穴:見えない顧客の声に耳を傾ける重要性

こんにちは。Ansatzです。

マーケティングに携わっている皆様は、商品やサービスの購買・利用を促すためのマーケティング・コミュニケーションを企画・設計する際、「お客様アンケート」や「自社で保有するデータ(顧客属性情報や購買、WEBアクセスログ)」の活用を考えることが多いと思います。データに基づき顧客やそのニーズを理解し、それに訴えかけることで購買意欲を刺激しようというわけです。これらのデータは、顧客が自社にどういったポイントに満足しているかを知るのに役立ちます。

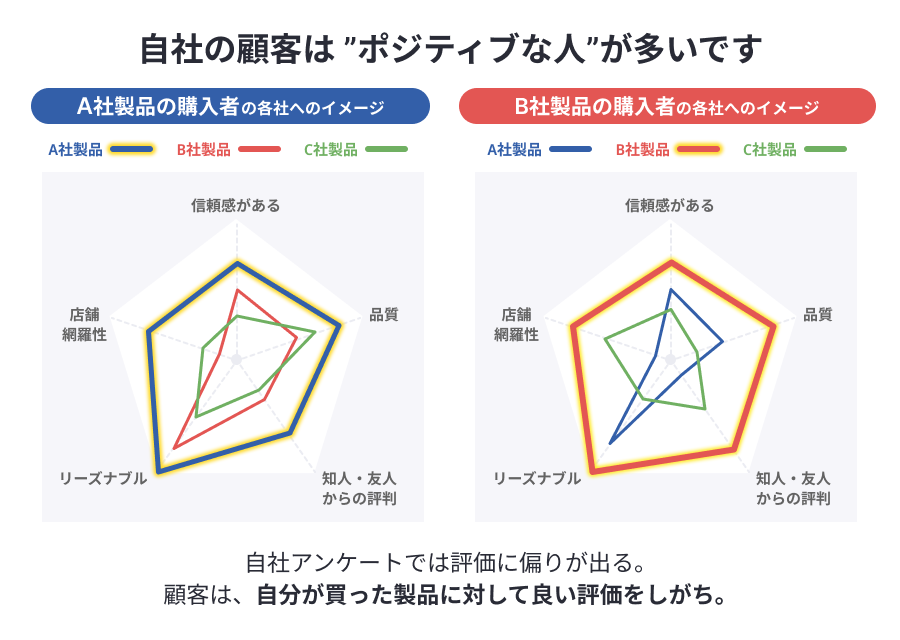

しかし、実際は自社顧客のデータの分析に際しては注意が必要です。自社顧客に対するアンケートや購買データは「すでに買った人のデータ」というある種の「バイアス」がかかっているからです。

例えば、顧客アンケートについて考えてみましょう。自社の商品・サービスを購入・利用している顧客は「そもそも自社商品を購入している方」であり、ある顧客は「購入した自分を否定はできないので、過剰にポジティブに評価する」、逆に「あまりにも期待値が高く、過剰にネガティブに評価する」といったバイアスがかかる可能性があります。また、当然ながら「自社商品を購入していない方の意見や評価」については何もわかりません。つまるところ選ばれなかった理由や、まだ知らない人がどう考えているかはわかりようがないというわけです。適切な顧客理解のためには、自社顧客ではない方も含めた『適切な対象からのデータ収集・比較軸の設計』が大切です。

具体的な分析例

比較軸が適切でない!というかそもそもない!

実際にデータ分析の例を考えてみましょう。

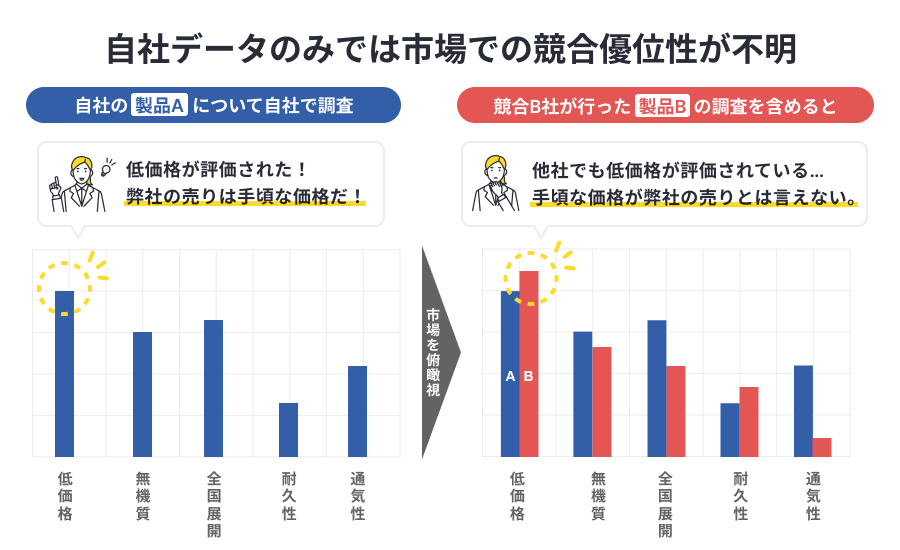

例えば、次のような状況を想定してみます。カバンを作っている会社Aがあるとしましょう。このカバンを買ってくれた顧客にどんな理由で本製品を選んでくれたのか自社アンケートを取ります。上質さが一番評価を得た結果でした。しかし、競合のカバンを製造する会社Bも同様の自社アンケートを取っていたとしましょう。こちらも結果、上質さが一番でした。このような場合、会社Aは単純に上質さで顧客を得たと言ってよいのでしょうか。

このように、「うちの強み」だと思っていた部分が、実はあまり特別ではなかったということになってしまいます。

さらに、その前には、LPで見つけた・流行り・メルマガ・顧客が大事にする価値観など様々な要素を経て、購入に至っています。

したがって、アンケートや口コミは利用後の声になるため、消費者にとっては非常に参考になる情報です。しかし、企業にとって、顧客が何も利用経験がない段階(利用前)で、どこが購入の決め手になったのかは口コミやアンケートでは反映されていないのです。

→よくあるアンケート例として、使用後のプロダクトの感想が得られることになる。しかし、使用前に、何を基に選んだかというマーケティング視点は得られない。

認識のズレが生む広告・改善の失敗

アンケートによる見落とし・思い込みによって、顧客に対する理解・認識にズレが生じると、広告や商品の改善はうまくいきません。お客様が本当に求めているものと、会社が伝えていることがずれていると、いくら宣伝をしても反応がない、という事態になってしまうのです。

また、アンケートでは質問に対する回答が得られますが、適切に設問設計をしなければ本当に知りたい「なぜ」は読み取れません。浅い理解に留まってしまい、「その程度の顧客ニーズは調べるまでもなくわかっている」「で、どうすれば良いのか?」が見えてこない調査は多くあります。そうした失敗を経験されたことのある方も多いのではないでしょうか。

また例を挙げると、「この商品は高い」と答えた人がいたとしても、それは”単に値段が高い”という意味ではなく、「この価格に見合った価値を感じない」ということかもしれません。こうした気持ちを理解するには、もっと深い話を聞く必要があります。

そこで必要なのが、既にファンになった顧客に聞くだけではなく、マーケット全体で顧客がどう動いているのかを捉える「市場調査」なのです。

市場調査に必要な3つの視点

こういったズレを防ぐためには、「なぜ選ばれたのか」をもっとしっかり調べる必要があります。私たちは、「3つのC」(次の3つの見方)で調査することをおすすめします。

- 市場アセスメント(Customer):お客様の気持ちを見る

まだ自社を知らない、これから選ぶかもしれない人も含め市場全体として、どのような購買の判断軸があるのかを調べます。たとえば、価格・デザイン・使いやすさなどといった、機能的、ないし情緒的な価値・性能を体系的に整理し聴取します。

- 自社・競合評価(Competitor & Company):自社と他社の違いを比べる

自社が「ここが強み」と思っている部分と、お客様が実際に「ここがいい」と感じている部分が合っているかをチェックします。また、他の会社との違いも確認します。

- チャネル分析(Customer × Execution):お客様との出会い方を知る

お客様がどのように商品を知って、どこで選んだのかを調べます。たとえばSNSを見た、友達にすすめられた、お店で見つけた、などです。ここまでワンセットで調べることで、「どのような価値を」「どのチャネルを通して」訴求するべきか、指針が得られます。

この3つの調査観点を組み合わせることで、「どんな人が、どこで、なぜその商品を選んだのか」がはっきり見えてきます。これが、今後の販売戦略を立てる上でとても役立つのです。

なぜ今、”3つのC”が大事なのか?

商品が思うように売れなかったり、広告を出しても反応が少なかったりすることには理由があります。その多くは、「最初に立てた計画」が間違っていたからです。

たとえば:

- お客様が大事にしているポイントと、会社が伝えたいことが合っていなかった

- 他社と似たような見せ方になってしまい、違いがわからなかった

- お客様がよく見る場所や買う場所を考えられていなかった

こうした問題は、最初にお客様の考え方をよく調べきれなかったことが原因です。特に新しい商品を売り出すときには、「どんな人が、なぜ、どうやって選ぶのか」を具体的に考えることが大切です。

さらに言えば、お客様の生活スタイルや価値観が変わってきている今こそ、こうした調査はより必要になっています。昔は「テレビで見たから買う」という行動が多かったですが、今は「SNSでバズっていた」「口コミが良かった」「自分に合っていそう」といった理由で選ばれることも増えています。テレビへの出稿は企業側で操作可能な「評価」であるのに対し、SNSや口コミは、実際に利用した人の生の声で、企業側で誘導ができない「評判」なのです。

こうした変化に気づき、対応していくことが大切です。

調査をどう進めればうまくいく?

調査をするときにも、いくつかの難しい点があります:

- どこまでを「お客様のグループ」として見るのか?今の顧客だけだと考えが偏ります。

- 他の会社と比較するとき、どこを見ればよいのか?価格だけでなく、使い方や感じ方も大事です。

- お客様の本音をどう聞き出すか?本当に選ばれた理由、選ばれなかった理由を聞くには工夫が必要です。

そこで、私たちは次のようなやり方をおすすめしています:

- これからのお客様に目を向ける:今いるお客様だけでなく、まだ買っていない人に注目して、ズレを防ぎます。

- 数字と体験の両方を見る:アンケートの数字だけでなく、お客様の話や買うまでの流れを大事にします。

- 買うまでの道のりを見えるようにする:お客様が商品を知ってから買うまでの動きを、くわしくたどります。

また、調査の結果は集めるだけでなく、「誰が見てもわかりやすく整理する」ことが重要です。グラフにまとめたり、インタビューの要点を短くまとめたりすることで、社内の他の人たちもその結果を活用しやすくなります。

まとめ:本当の「選ばれる理由」を見つけよう

「お客様の声」は大事ですが、すでに買ってくれた人の意見だけでは足りません。まだ知らない人が、どこを見て、どう感じて、何を理由に選ぶのかを知ることが、これからのマーケティングにはとても大事です。

アンケートでは見えない本当の理由を見つけるためには、「お客様の気持ち」「他社とのちがい」「出会い方」の3つをしっかり調べる必要があります。

リサーチ(調査)はただデータを集めることではなく、売り方や伝え方をしっかり考えるための最初のステップです。しっかりとした調査は、会社の未来を左右する大事な投資になります。

/assets/images/20998843/original/1576cd26-1d4a-47c2-957b-bda81383bb67?1745817996)

/assets/images/20854624/original/9f1f6ee4-d3f9-4929-98f7-0173d570926e?1744175990)

/assets/images/20854624/original/9f1f6ee4-d3f9-4929-98f7-0173d570926e?1744175990)