※この記事は2025年6月に代表の長崎が『RightTouch公式note』に掲載した記事を転載しています。

「AIでカスタマーサポート担当700名削減」の衝撃

2024年初頭、スウェーデンの大手決済企業「Klarna」が発表したAI導入事例は、AI業界 / カスタマーサポート業界に激震を走らせました。

Klarnaは2024年にAI技術を活用して1年間で社員数を5,000人から3,800人へ24%削減しました。この削減は主にOpenAIとの提携によるAI導入によるもので、特にカスタマーサービス分野で700人の職務をAI Agentで代替した、というものです。(このニュースは、海外の偉大なユニコーンによるAI領域での先端事例として、AI界隈でもかなり話題になっていたかと思います。)

Are Klarna’s AI-led job cuts a model for the payments industry?。

しかしつい先日、「行き過ぎたAI化」による顧客体験の毀損影響が大きく、再びKlernaがカスタマーサポートの人員の採用強化を進めていることが明かされました。

https://www.customerexperiencedive.com/news/klarna-reinvests-human-talent-customer-service-AI-chatbot/747586/

以下Klarnaにおける、カスタマーサポートのAI化の概要です。CEOも「AI Agentによる過度な人員削減は失敗だった」と明言しています。

Klarna社は、かつてAIチャットボットが700人分のカスタマーサービス担当者の業務をこなせると主張し、AIに大きく依存していましたが、現在はカスタマーサービス業務に再び人間を雇用する方向へと転換しています。これは、1年前にAIに全面的に移行し、従業員を一時解雇し、採用を停止した時からの劇的な変化です。

現在の戦略では、顧客が常に人間と話す選択肢を持てるようにすることを目指しています。Klarna社の広報担当者であるClare Nordstrom氏によると、「AIはスピードを提供し、才能は共感を提供する。これらを組み合わせることで、必要な時には迅速なサービス、必要な時には共感的で個人的なサービスを提供できる」とのことです。これは、AIがスタッフの代替ではなく、補完として使用されるべきであるという点に重点を置いています。

以前、Klarna社は効率性とコスト削減を目的としてAIを導入していましたが、人間的な相互作用の価値を過小評価していた可能性があります。info-Tech Research Groupの主席研究ディレクターであるJulie Geller氏によると、「定型的な業務は効率を高めるために自動化すべきだが、特に感情や複雑さが絡む場合には、顧客が人間へ明確で容易にたどり着ける経路を常に確保すべきだ」と述べています。Klarna社のCEOであるSebastian Siemiatkowski氏も同様に、ブランドの観点から「顧客に対して、望めば常に人間がいるということを明確にすることが非常に重要だと思う」と述べています。

今回の方向転換の背景には、コストが組織の主要な評価要因となりすぎた結果、サービス品質が低下したという認識があります。Siemiatkowski氏は、Klarna社がAIに関して間違った方向に進みすぎたことを認めています。パーソナルなやり取りや人間へのアクセス制限に対する顧客の不満が高まるにつれて、このアプローチが改善しようとした顧客体験を損なうリスクがあることが明らかになったのです。こうした摩擦は、顧客満足度を低下させるだけでなく、実際の財務的・評判的影響を伴います。

この、一見ハイプサイクル的な動きに見えるKlarnaの事例から、AIによる進化や未来予想について、少し考えていきたいと思います。

AIの進化は早いのか?遅いのか?

AI技術の発展スピードについて、最近よく耳にする議論があります。「AIの進化は驚くほど早い」という声がある一方で、「実際の現場では思ったほど変化を感じない」という声も上がっているかと思います。

技術革新の最前線では確実に爆速

モデルレイヤーの革新は間違いなく早いペースで進んでいます。GoogleやAnthropic、OpenAIのアップデートスピードは本当にとんでもない。自分はインターネット黎明期に物心がついていなかったので直接比較はできませんが、それを上回る圧倒的なスピードで技術競争が繰り広げられているのは確実です。

そしてBigtech以外も主戦場になっているアプリケーション領域のなかでも、「エンジニアリング」の分野では開発者の働き方が急速に変わっています。GitHub Copilotから始まり、Cursor、Devin、そして最近ではClaude Codeまで、どれも働き方に大きな進化をもたらすアプリケーションばかりです。

しかし、他の領域では変化が緩やか?

一方で、Klarnaの事例にもあるカスタマーサポート領域も含め、正直なところ思ったよりも変化が緩やかではないでしょうか?

なぜこれほどまでに領域によって違いが生まれるのでしょうか。 新しい技術が登場しても、それが実際に変化をもたらす速度は領域によってまちまちです。

この浸透パターンを見据えてアクションしなければ、早すぎる事業/プロダクトを作ってしまい、結果的に使われないものになってしまうリスクがあります。

変化を阻む壁はなにか?

「AI Agent」の壁

AIの進化が早いのは言うまでもありませんが、「AI Agentの導入」については現時点で少し過大評価されているように感じています。

AI Agentは当然、入力に対して出力を即時的・自律的に返すことを前提に設計されています。しかし、プロセスの途中に「人による判断」「確認」「承認」「補足入力」などが挟まると、エージェントの動作が中断されてしまいます。複数のタスクを組み合わせてワークフローを設計すると、意外とミスが生じてしまうのが現実です。

AI Agentで完結し、かつインパクトの大きなワークフローを探すのは、想像以上に難しいというのが正直なところです。

特にMission Critical性が高い業務ではこの傾向は顕著になります。

カスタマーサポートでも、例えば金融業界では誤案内が続くと金融庁への報告義務が発生する場合があります。間違った対応は企業の信頼とレピュテーションに直結するため、企業は慎重にならざるを得ません。

また直近ですが、「小学生でも楽しめる”ハノイの塔"などのパズルゲームをReasoning modelが解けない」ということがAppleの最新論文で言及されていました。

https://ml-site.cdn-apple.com/papers/the-illusion-of-thinking.pdf

https://gigazine.net/news/20250609-ai-thinking-model-limit/

ChatGPTやGeminiを使い込んでいる方で、生成AIは万能に見える一方で、「あれ、なんでこんな簡単なところ間違えるんだろう?」となる経験はないでしょうか? 「言語」と生成AIの仕組みの相性が良いものの、「AIにどのタスクも任せておけば完結」は現段階では若干過大評価だと考えています。

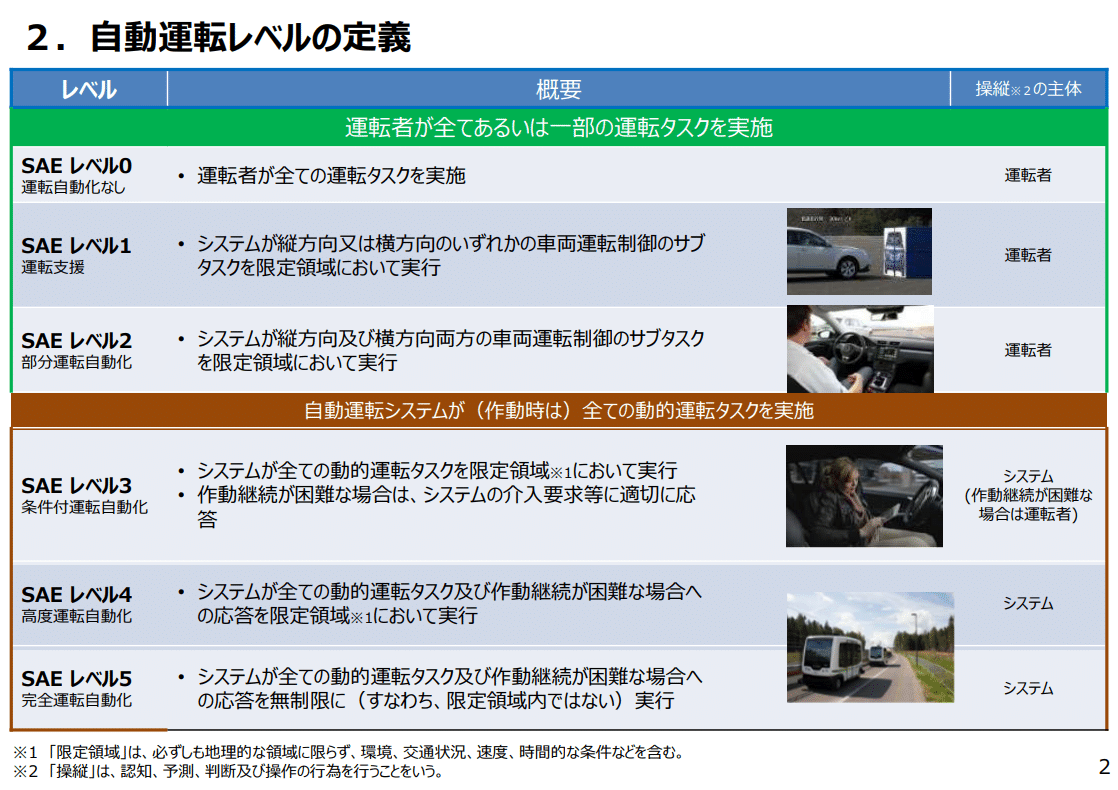

これらから、SaaS / AIカンパニーとして、自動運転で言うとLv3のような、人が介在する前提でのAIワークフローを組み合わせて設計するのが、現段階だと最も大きなインパクトを生めると考えています。

出所:経産省の資料

「顧客体験AI」の壁

至極当然の話ですが、素晴らしい技術も、使う人がその技術を受容しなければ、価値は流通しません。

Klarnaのカスタマーサポート領域でのAI活用のような事例は、企業活用の先にエンドユーザーがいる「B2B2C」の構造を持っています。(これを顧客体験AIと言っています)

ここで忘れてはいけないのは、人間は決して合理的ではないということです。 私もよくコールセンターを見学するのですが、そこにはIT界隈で起きている世界との断絶がありつつ、お客様が求めているのは「情報」だけではないことがわかります。

「FAQに書いてあるけど、本当に合ってる?」

「これって私の場合でも大丈夫?」

コールセンターの現場こんな質問で溢れかえっており、情報よりも「安心感」を求めているケースが非常に多いのです。自分のその時の状況や感情に沿った対応、そしてそれが人によって行われていることが重要な価値になる局面は多く存在します。

顧客体験の無理な効率化が招く危険

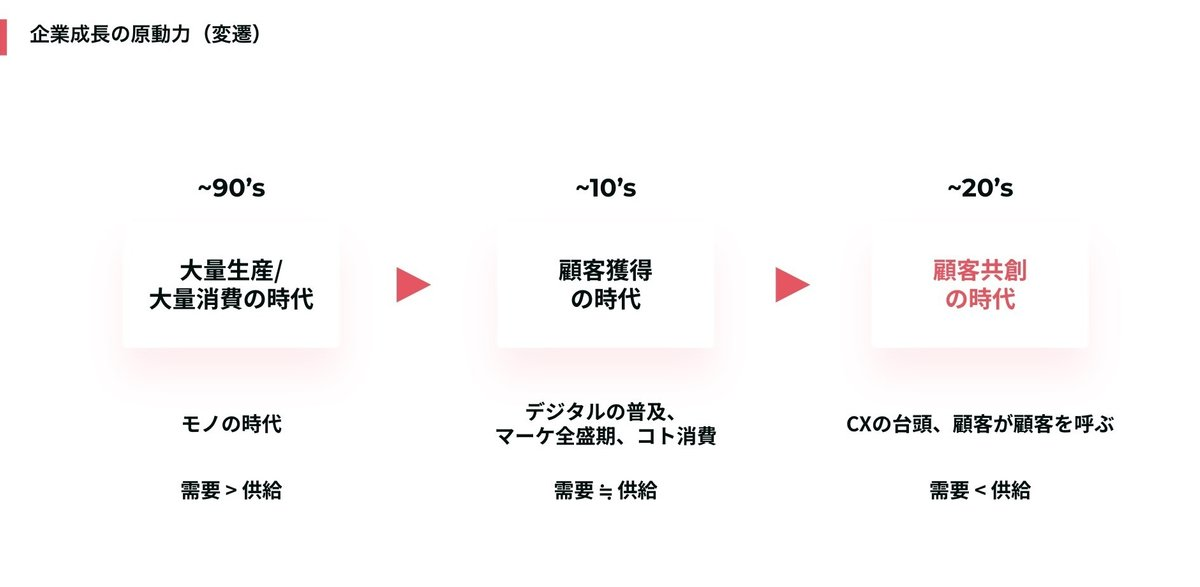

日本企業の競争力の変遷を見ると、戦後は「安くて良いものをたくさん作る」が日本企業の勝ち筋でした。松下やトヨタなど日本を代表する企業が数多く生まれましたが、これは需要に供給が追いつかない時代の企業の勝ち筋でした。

その後マスメディアからデジタルまで「獲得」の時代を経て、人口減少で供給が過剰になっている現代は顧客共創の時代。顧客体験こそが重要な差別化要素になっていると感じます。

企業成長の原動力の変遷(長崎の私見)

Klarnaの事例に則ると、AI時代において「人が電話に最初から出ます」が企業の差別化になる日が来るかもしれません。もちろん必要な効率化は進めるべきですが、コミュニケーションのドラスティックな効率化は慎重に検討すべきというのが私の見解です。

どのようにAI化を進めるべきか

変化の起点がtoBか?toCか?

あらゆる世の中の変化のスピードを考えたとき、企業(toB)から起こる変化は予想よりも時間軸が遅くなりがちです。

例えば、初代iPhoneが登場してからわずか数年で、スマートフォンは爆発的に普及し、モバイルシフトが進んでソフトウェア業界にゲームチェンジが起きました。

一方で、企業ITにおけるクラウド移行のスピードは、私たちが思っている以上に緩やかです。AWSがIaaSを商用提供してから17年が経った2023年末時点でも、主要ワークロードをクラウドに載せていると回答した企業は49%にすぎません。

これはもちろん企業システムのスイッチングコストの高さや雇用の問題、組織の変化の遅さに起因しています。「合理的」な変化スピードよりも必ず遅く時間が流れてしまいます。

顧客体験領域を含む多くの分野において、BtoCからの変化の方が時間軸を早めると考えています。直近ではGoogleがイノベーションのジレンマを超えて、「AI Mode」を公開していましたが、あのような変化が、世の中の変化の起点として影響が非常に大きいと個人的には考えています。

スタートアップの勝ち筋はどこにあるか

Big Techは既にモデルのバトルからアプリケーションでの戦争へとシフトしています。

モデル開発はデータセンター構築に似た資本集約型ビジネスであり、本質的な勝負はアプリケーション領域で起こります。現在GoogleやOpenAI、MetaがパーソナルAI領域で激しい競争を展開している中で、様々な範囲でのアプリケーションが生まれています。

BtoBスタートアップの勝ち筋は、バーティカルなワークフローの徹底理解と、企業の内部に眠るクローズドデータに目を向けることです。いかに顧客課題に真摯に向き合えるか、泥臭くBig Techがやらない領域で価値を出せるかどうかが鍵になります。中途半端に良いものはすべて淘汰されてしまうと思います。

AI技術の非連続な進化と、その技術を活用する人々に受容されるタイミングで、ティッピングポイント(転換点)が必ず訪れます。

AIの未来について漠然と議論しているだけでは意味がありません。今できることはそのティッピングポイントが来たときに、AI技術の変化を最大限享受するための準備をしておくことです。そして現場の声に耳を傾けて地道にワークフローを理解し、重要なデータやワークフローをおさえるプロダクトを作り続けること。それがAI時代の真の価値創造につながると考えています。

人には人の大事な仕事が残る

私見ですが「AGIの実現による人の代替」には懐疑的です。世界は確実に変わるし、多くの失業も出ますが、人には人にしかできない大事な仕事が必ず残ると思います。

Klarnaの事例も、人への回帰を示しています。完全自動化を謳った企業が、最終的には人の力を再評価し、AIと人の適切な組み合わせを模索。これがここ3年前後の現実だと考えています。

AIは確実に私たちの働き方を変えるでしょう。ソフトウェアの在り方も大きく変えるのは100%間違いなく、これは不可逆な動きです。しかし、人を完全に置き換えるだけでなく、人の能力を拡張しより価値の高い業務に集中できるようにする方向でAI活用、AIプロダクトを考えたほうが間違いが少ないと現時点では考えています。

AI時代の本質は、技術の進歩ではなく、人間らしさの価値を再発見することにあるのかもしれません。

カスタマーサポート領域のAIを提供しているRightTouchも、データやAIをフル活用し「人の可能性を引き出す」ための事業を引き続き創造していきます。

弊社のミッション

Company Deck

株式会社RightTouchでは一緒に働く仲間を募集しています

Business

ビジネスデザイン

カスタマーサクセス

エンタープライズセールス

BDR

マーケティング

Product

プロダクトエンジニア

リードエンジニア

カスタマーエンジニア

UI/UXデザイナー

Accelerator

法務(正社員)

財務経理(Accounting & Finance)

/assets/images/14770616/original/b4b6bb7e-e7c9-4a11-80a6-6effea7f7f98?1696988418)

/assets/images/14770616/original/b4b6bb7e-e7c9-4a11-80a6-6effea7f7f98?1696988418)

/assets/images/14770616/original/b4b6bb7e-e7c9-4a11-80a6-6effea7f7f98?1696988418)