※この記事は2025年6月に『RightTouch公式note』に掲載した記事を転載しています。

1. はじめに

こんにちは。私は現在、株式会社RightTouchというスタートアップでBtoB SaaSのマーケティングを担当しています。

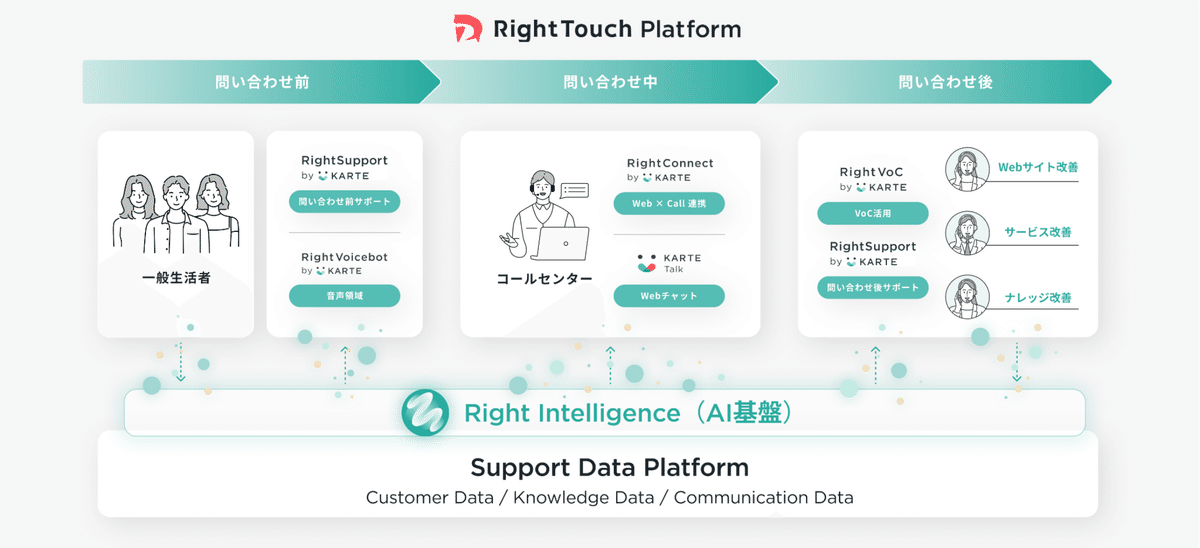

私たちが提供しているのは、大手企業のカスタマーサポート業務を支えるSaaSプロダクト。問い合わせの未然防止から、オペレーターの対応時間の短縮、お問い合わせの分析など、顧客の課題に伴走するソリューションを揃えています。

![]()

RightTouchの提供するプロダクト群

そんなRightTouchという会社で「スタートアップ × toB × エンタープライズ」という、一見すると“難易度の高い組み合わせ”に挑戦してきた中で、私自身が実感してきたリアルな難しさ、やりがい、そしてマーケターとしての学びを率直に綴ってみたいと思います。

これからこの領域にチャレンジしたい方、あるいは現在この領域で葛藤しながら奮闘している方に、少しでも共感やヒントを届けられたら嬉しいです。

目次

1. はじめに

2. なぜスタートアップを選んだのか?

3. スタートアップ×toB×エンタープライズの難しさ

3-1. 信頼ゼロからのスタート

3-2. 意思決定が複雑すぎる

3-3. スタートアップのスピード感と、エンプラの導入スパンのギャップ

4. スタートアップでマーケティングを1年やって気づいた4つの「大事なこと」

4-1. リファレンスがすべてを動かす

4-2. 常にアンラーニングし続けられるか

4-3. やりきらないと成果は出ない

4-4. マーケティングは「チーム戦」

5. 最後に 〜なぜ、スタートアップでエンプラに挑むのか〜

2. なぜスタートアップを選んだのか?

RightTouchに入るまでに関係のあった人に、よく「なぜスタートアップに入社したのか」を聞かれるので、少しだけ、私自身のキャリアの背景にも触れさせてください。

19歳で広告代理店に入社し、マーケティングプランナーとして社会に出ました。その後、20歳で起業しサービスの立ち上げから営業、プロダクト改善まで幅広く取り組む中で、ゼロから価値をつくる難しさと面白さを初めて実感しました。

その後、新卒ではプロダクトマーケティングを中心に、イネーブルメントや採用、人事制度設計など、事業と組織の両面に関わる経験を積みました。

マーケターになって今年で8年、toC/toB、SMB/エンタープライズまで、さまざまな業態や顧客層に向き合いながらマーケティングを実践する機会に恵まれたことで、ある思いが強くなっていきました。

それは、「ひとつの事業に腰を据えて、本質的な価値づくりにコミットしたい」という想いです。マーケティングという機能を超えて、顧客や仲間と一緒に“事業を前に進めること”に挑戦したい。そう感じるようになっていました。

そんなときに出会ったのが、RightTouchという会社でした。

最初に惹かれたのは、プロダクトに対する本気の姿勢と、人のあたたかさ。そして選考を通じて感じたのは、「この会社なら、スタートアップらしいスピードと柔軟性を持ちながらも、エンタープライズという難易度の高い領域に本気で挑み、顧客とともに価値を共創できる」──そんな確信でした。

役割に閉じず、目的に向かって自律的に動いているチームの姿勢に、自分もこの環境で、マーケティングの枠を超えて挑戦したい。そう思って、RightTouchへのジョインを決めました。

3. スタートアップ×toB×エンタープライズの難しさ

toB領域の中でも、スタートアップがエンタープライズ企業を相手にするという構図は、難易度の高い挑戦です。

「大企業の意思決定構造」「導入までの時間軸の長さ」「求められる信頼水準の高さ」──どれを取っても、スモールビジネスやtoCとはまったく異なる設計が必要になります。だからこそ、通用しないことも多く、うまくいかないことも日常的に起こります。

ここからは、私自身がRightTouchでtoB×エンプラのマーケティングに向き合う中で感じてきた「この領域ならではの難しさ」について、具体的に綴っていきます。

3-1. 信頼ゼロからのスタート

大企業にとって、スタートアップとの取引は常に慎重になります。実績、体制、継続性──どれをとっても不安要素に映るため、最初の商談は“提案”ではなく“信頼の獲得”から始まります。

そしてその信頼は、プロダクトのスペックだけでは勝ち取れません。

「どんな想いでこの事業に向き合っているのか」「この担当者は信頼できるのか」。まさに“人”で判断されるのがスタートアップのリアルです。

実際、ずっと商談機会をいただけなかった企業の担当者の方と、半年〜1年かけて少しずつ関係を築き、ようやく導入に向けて前進しているケースもあります。時間がかかっても、正しく、真摯に向き合い続けること。それが信頼を積み上げる唯一の道だと感じています。

また、最近では展示会やセミナーなど、地道に露出を重ねてきた取り組みが少しずつ実を結び始めています。

「RightTouchさん、よく見かけますね」 「上司に、RightTouchのセミナーを見ておいてと言われました」といった声をいただく機会も増え、ブランドとしての“認知から信頼への移行”を感じられる瞬間が増えてきました。

スタートアップが大企業の前に立つには、まず「名前を知ってもらうこと」から始まります。そしてそこに、顔を合わせ、想いを伝え、何度も接点を重ねることで、ようやく「話してもいい」と思ってもらえる。その積み重ねこそが、toB×エンタープライズのマーケティングの入り口だと思っています。

3-2. 意思決定が複雑すぎる

エンタープライズ企業では、導入の意思決定に複数の部門や役職の方が関与します。業務部門・情報システム部門、経営層・決裁者・実務担当者──それぞれが異なる関心ごととKPIを持っており、誰か一人の納得だけでは前に進みません。

「現場には業務改善の具体性を」「情シスにはセキュリティやシステム連携の安心感を」「経営層には中長期の投資対効果や全社戦略との整合性を」。

マーケターはそれらを理解し、それぞれに最適な“訳し方”で届ける必要があります。まさに、情報と価値を翻訳し、届ける役割です。

このように多層的な意思決定構造を前提としたとき、マーケティング施策の在り方も変わってきます。

私たちが定期的にウェビナーを開催したり、ダウンロードコンテンツや説明資料を用意しているのも、すべて「関係者が必要なタイミングで、必要な情報を自然に取れる状態をつくる」ためです。

実際に、直接お話ししていない部門の方が、ウェビナーを視聴していたというケースも少なくありません。こうした“見えない関係者”への布石が、数ヶ月後の前進や稟議通過につながることもあります。

導入を左右するのは、プロダクトの機能性ではなく、「関係者全員が納得できる物語」をどれだけ丁寧に設計できるか。その設計と情報提供の起点をつくることこそが、エンタープライズマーケティングの本質であり、私たちが担っている最も重要な仕事だと感じています。

3-3. スタートアップのスピード感と、エンプラの導入スパンのギャップ

スタートアップでは「まず動く」「すぐに反応を見る」「早く学習して次に活かす」──そんなスピード感が文化として根付いています。1〜2週間単位で改善を重ね、PDCAを高速で回すことが正義とされる場面も多いです。

一方、エンタープライズの世界では、導入に至るまでのプロセスは驚くほど長く、複雑です。問い合わせから商談化までに数ヶ月、そこから稟議・比較検討・実証実験・契約調整を経て受注まで半年〜1年以上かかることも珍しくありません。

この“時間軸のギャップ”が、社内外のあらゆる部分でズレを生みます。

社内からは「今月のリード数は?」「このセミナー、来月には案件化する?」といった短期的な成果が期待される一方で、実際にマーケティング施策が効いてくるのは数ヶ月〜半年後、というのが現実です。

この乖離に向き合うには、「マーケティングは“今すぐ効く魔法”ではない」という共通理解を組織内に醸成していく必要があります。特にエンタープライズマーケティングでは、“短期的な数値”に一喜一憂するのではなく、“施策がどう線でつながり、どこで効いてくるか”という視点を持って設計することが重要です。

たとえば、3ヶ月前に開催したセミナーの資料が、ふと社内稟議で引き合いに出される。数ヶ月前のダウンロード資料を、別部門の意思決定者が読んでいた──そんなことが実際に起きるのがこの世界です。

だからこそ、「仕込む力」と「待つ力」の両方が求められます。マーケターとしては、中長期で“効かせる”ための設計を行い、施策の全体像を描きながら、信じてやり切る覚悟を持つことが、真価を発揮する鍵になります。

4. スタートアップでマーケティングを1年やって気づいた4つの「大事なこと」

エンタープライズで戦うスタートアップのマーケティングを経験した私がこの1年で実感として掴んできた“4つの大事なこと”を、あくまで一つのリアルとして、言語化してみたいと思います。

4-1. リファレンスがすべてを動かす

スタートアップがエンタープライズの信頼を勝ち取るには、“最初の一社”をどう成功させるかに尽きます。 そして、その企業が単に導入事例として名前を貸してくれるだけでは不十分です。

「うちも最初は悩んだけど、導入して本当によかった」と、熱量を持って語ってくれる──そんな状態にまで信頼関係を築けてはじめて、次の企業への突破口が開けます。

「他社も使っています」という汎用的な情報よりも、「あの会社が、なぜ選び、どう使い、どんな価値を実感しているか」という具体的なストーリーのほうが、圧倒的に説得力があります。だからこそ、リファレンスカスタマーの存在は、マーケティングにとってもっとも重要な存在でもあるのです。

このリファレンスを生むためには、営業・カスタマーサクセス・プロダクト・マーケティングがそれぞれの立場から顧客と向き合い、ひとつのチームとして成功体験をつくる必要があります。

RightTouchでは、リファレンスカスタマーと事業を「共創している」という意識が、社員全員に浸透しています。 単に「導入してもらう」のではなく、「どうすればその企業にとって本当に価値ある体験になるか」「その体験が、次の顧客にどんな意味を持つか」を全員が考えて動いているのです。ぜひ代表野村のnoteも読んでみてください。

マーケターとしても、売る前よりも、むしろ“売った後”こそが腕の見せどころ。 導入背景の深掘り、ユースケースの言語化、共催セミナーやインタビューの企画──そうした一つひとつの積み重ねが、リファレンスとしての強さを生み、事業の成長を押し上げていくことを、日々実感しています。

![]()

昨年実施した第一回ThanksDayの様子

4-2. 常にアンラーニングし続けられるか

前職での成功体験、過去の勝ちパターン、書籍で読んだベストプラクティス── どれだけ実績のある知識であっても、それがそのまま通用しないのがエンタープライズマーケティングの世界です。

たとえば、以前は刺さったコンテンツの切り口が今は響かない。信じていたセオリーが、業界や商習慣、企業文化の違いによってうまく作用しない。そんなことが日常的に起こります。

この領域において重要なのは、「過去の成功体験ほど疑う」こと。そして、変化を恐れず、自分の“当たり前”を一度壊してでも、新しい環境や顧客のインサイトに適応していく柔軟性です。

私自身、これまで何度も「これはいけるだろう」と思った施策が空振りしたり、「ベストプラクティス通りに設計したはずなのに動かない」ことを経験してきました。そんなときに助けになるのが、“対話”と“観察”です。

エンタープライズで成果を出している他社のマーケターと継続的に情報交換を行い、何が背景にあるのかを掘り下げ、自社ならどうアレンジすべきかを考え続ける。そこで得た学びを、単に模倣するのではなく、環境やタイミングに合わせて自分たちなりに咀嚼し直す。その繰り返しこそが、マーケターとしての地力を鍛えるのだと感じています。アンラーニングとは、ただ知識を捨てることではありません。むしろ、“学び直し続ける前提でいること”。柔軟でありながら、本質を見抜く目を養い続けることだと思います。

加えて、スタートアップにおけるtoBマーケティングでは、マーケティングそのものだけでなく、自社の事業やプロダクトの深い理解、さらには今後の展望までを踏まえたうえでの“適応力”が問われます。

それが足りなければ、的外れな提案や打ち手になってしまい、価値のある発信にはつながりません。私自身、ここの理解を深めるべく日々キャッチアップに励んでいます。事業の意図、プロダクトの仕様や思想、今後の戦略──それらを理解しきれないままでは、マーケターとしての解像度も上がらないと強く感じています。

こうした姿勢の積み重ねが、半年後・1年後の成果に大きく影響することを、日々の実務を通じて実感しています。

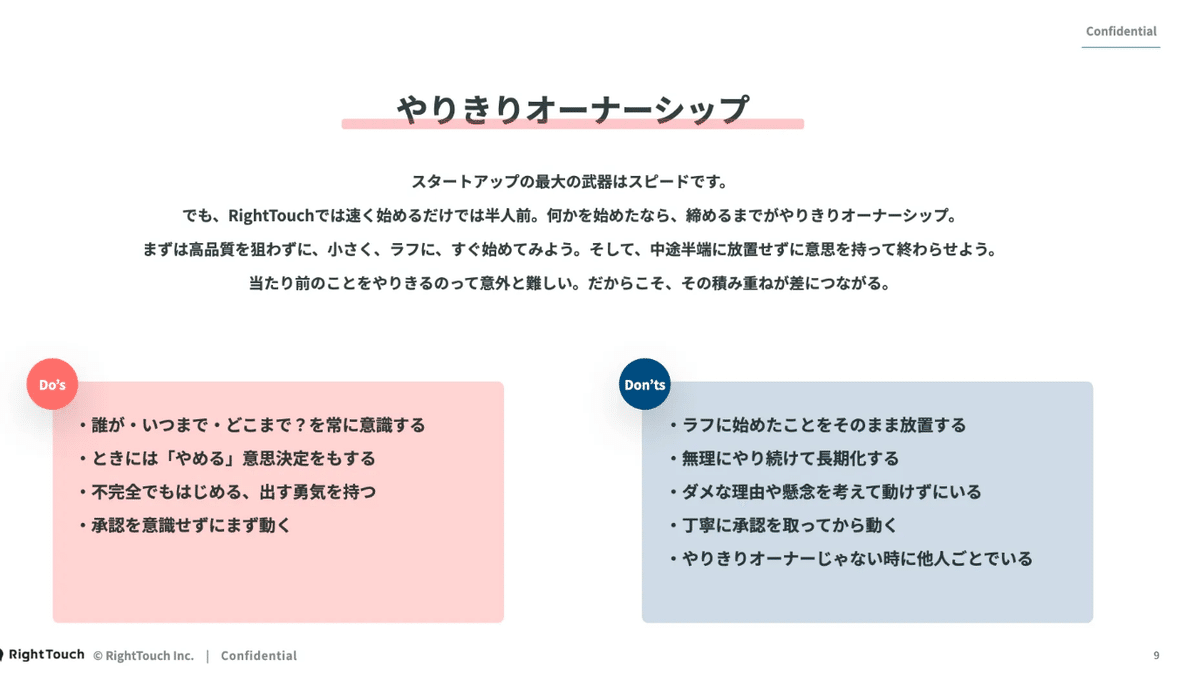

4-3. やりきらないと成果は出ない

この領域では、「とりあえずやってみた施策」はほとんど意味を持ちません。むしろ、中途半端な取り組みは、顧客からの信頼を損ねるリスクすらあります。

イベントを1回開催して終わり、ホワイトペーパーを公開して満足、LPを作って放置──単発施策は、エンタープライズの世界では“ノイズ”になりかねません。

重要なのは、施策を「線」でつなぎ、戦略的なストーリーとして最後まで届けきることです。 ウェビナーのあとは、フォローアップ、ナーチャリングシナリオまで組み立てる。ホワイトペーパーも、「誰に、いつ、どう効かせるか」を考え抜く必要があります。

また、こうした“やりきり”には時間がかかるという前提を、社内、特に経営層とも共有しておくことが重要です。短期では成果が見えにくい領域に挑戦していることを理解してもらい、マーケティングの判断を信じてもらえる関係性があるかどうかが、施策の精度と継続性を左右します。

RightTouchでは共同代表がこの構造への理解を深く持っており、「マーケティングは中長期で効かせる仕事」という前提を共有できているため、意思決定の自由度や施策の継続性を担保できる大きな要因になっています。信じて任せてもらえる環境があるからこそ、私たちも腹を据えて“やりきる”ことに集中できていると感じます。

表層的な数字に振り回されず、「どこまでやりきれるか」に徹底的に向き合う。その姿勢こそが、エンタープライズマーケターの成否を分けると感じています。

![]()

RightTouchの大事にしているmindのひとつ。お気に入りです。笑

4-4. マーケティングは「チーム戦」

スタートアップにおけるエンタープライズマーケティングは、決してマーケティング組織だけで完結する仕事ではありません。むしろ、セールス・カスタマーサクセス・プロダクトなど、あらゆるチームとの連携が不可欠です。

たとえば、コンテンツをつくるにも、セールスが得ている現場の一次情報が必要です。セミナーを設計するにも、カスタマーサクセスが感じている顧客の課題感がヒントになります。マーケティングストーリーを練るにも、経営陣やプロダクトチームと中長期の価値提供の絵を描く必要があります。

つまり、マーケターが価値あるアウトプットを出すためには、自分たちの手元の情報だけでは圧倒的に足りないのです。だからこそ、「社内の誰と、どれだけ深く、フラットに連携できるか」が、マーケティングの成果を左右すると日々感じています。

マーケティングが事業のハブとして機能するために、意図的に「話を聞きに行く」「一緒に考える」「他部門を巻き込む」ことを大切にしています。そうやって情報の粒度と熱量を高めながら、顧客に届ける言葉や体験の質をつくり上げていく。連携こそがマーケターの武器であり、それができる環境があるからこそ、スピードと精度の両方を追求できているのだと感じます。

5. 最後に 〜なぜ、スタートアップでエンプラに挑むのか〜

「エンタープライズに挑戦するスタートアップ」というと、非効率で、険しい道をあえて選んでいるように見えるかもしれません。

しかし、私はむしろ、この難しさにこそ、本質的に向き合う価値があると強く感じています。なぜなら、すぐに成果が出ないからこそ、目の前の顧客や課題に“深く向き合わざるを得ない”からです。

短期でのCVやスケールを求めるのではなく、1社1社と本気で向き合い、ともに課題を定義し、成功体験を積み上げていく。その中でしか得られない学びと信頼が、気づけば次の挑戦を後押ししてくれる“資産”になっていきます。

エンタープライズ市場におけるマーケティングは、決して“花形”ではありません。派手さはないし、地味で、泥臭いプロセスも多い。けれどだからこそ、本質的なマーケティング──つまり、「顧客に価値が届く仕組みをつくること」に真っ向から取り組める環境だと思っています。

そして、RightTouchにはその挑戦を楽しめる土壌があります。

意思決定のスピードも、裁量の大きさも、もちろんスタートアップらしい特長です。

でも何より大きいのは、「顧客と、事業と、本気で向き合おう」とする文化が組織全体に根づいていること。

誰かの手柄ではなく、“チームとして価値をつくる”ことを良しとする風土の中で、マーケもセールスもCSもプロダクトも、職種の垣根なく連携しながら前進しています。

私自身、マーケターとして数字だけでなく、“信頼”という目に見えにくい資産を積み上げる面白さを、この1年で何度も実感してきました。

リファレンスカスタマーとともに事業を共創し、「あの会社がいるから、私たちも一歩踏み出せた」と言ってもらえるような循環をつくっていく──。

その積み重ねが、RightTouchという会社の“らしさ”でもあり、マーケターとしての自分の軸にもなりつつあります。

だから私は、これからもこの領域に挑戦し続けたいと思います。

このnoteが、toB×エンタープライズという世界に対して「ちょっと面白そうかも」と思ってくださる、小さな気づきや勇気になれば嬉しいです。ぜひ、このnoteを通じて、少しでも共感していただけたり、興味をもっていただけたら、いつでもご連絡お待ちしています!

![]()

RightTouch3周年パーティーの様子。面白い仲間がたくさんいます!✨

株式会社RightTouchでは一緒に働く仲間を募集しています

Business

ビジネスデザイン

カスタマーサクセス

エンタープライズセールス

BDR

マーケティング

Product

プロダクトエンジニア

リードエンジニア

カスタマーエンジニア

UI/UXデザイナー

Accelerator

法務(正社員)

財務経理(Accounting & Finance)

/assets/images/14770616/original/b4b6bb7e-e7c9-4a11-80a6-6effea7f7f98?1696988418)

/assets/images/14770616/original/b4b6bb7e-e7c9-4a11-80a6-6effea7f7f98?1696988418)

/assets/images/14770616/original/b4b6bb7e-e7c9-4a11-80a6-6effea7f7f98?1696988418)