社員インタビュー19人目は、サービスグループ gusukuユニット デベロップメントチームで活躍中の日茂 伶斗さん(ひもさん)です!

ひもさんは、2021年4月に新卒でアールスリーに入社し、主に受託開発を担うシステム開発グループで3年間さまざまな経験を重ねられました。2025年4月からは、自社サービスであるgusukuシリーズの開発チームに加わり、gusuku Everysiteの開発を中心に活躍中です!そんなひもさんに、これまでの経験や現在の業務・活躍の秘訣について、お話を伺いました♪

プロフィール

サービスグループ gusukuユニット デベロップメントチーム 日茂 伶斗

和歌山県出身、大阪府在住。趣味は読書(最近は株の本を読んだ)や、友人とゲームなど。

幼少期より、祖父や父親の影響でモノづくりに興味を持つ。高校時代に父親から譲り受けたパソコンに触れたことで、形のないより自由なモノづくりができるプログラミングに惹かれる。大学は情報系の学科へ進学し、コンピュータやプログラミングに夢中になって学んだ。その後、2021年4月に新卒でアールスリーに入社し、システム開発グループでお客様のシステム開発を3年間経験。2025年4月より、gusukuシリーズの開発部門でデベロッパーとして、「gusuku Everysite」の開発を中心に活躍中。

――ひもさん、よろしくお願いします!学生時代に学んだことを教えてください!

子供の頃から、建設会社を経営する祖父の影響で、木工工作などのモノづくりが好きでした。高校では、建設や電機のような実体のあるモノづくりの道にも興味を持ちましたが、だんだんと「物質的な制限があると、自分の発想をそのまま形にするのは難しい」と感じるようになりました。

そんなタイミングで、父親から古いWindows XPのパソコンを譲り受けたんです。かなり年季が入った機種で、最初は「これで何ができるんだろう…」と戸惑いましたが、せっかく手に入れたものをただ眠らせておくのはもったいない。そう思っていろいろと調べてみることにしました。

そこで出会ったのが、Linuxという別のOSでした。WindowsのパソコンにLinuxを入れて、WindowsとLinuxどちらも使えるデュアルブート環境をつくることにしました。調べて、試して、また調べて。少しずつ理解していくのがとても面白かったです。

Linuxと出会い、プログラミングの世界に触れたことで、物質的な制約にとらわれない自由さに魅了されました。

この経験をきっかけに、「もっと自由に、もっと深くコンピュータやプログラミングを学びたい」と思うようになりました。そして大学では、情報系の道に進むことに決めました。

――情報系の大学に進まれたとのことですが、大学時代はどんなことを学んで、どんなことに力を入れていましたか?

大学は情報系の学科に進学し、コンピューターのハードウェアからソフトウェアまで、幅広く学びました。今普通に動いているパソコンも、実はCPUやICチップなどの小さな部品の集合体で、その仕組みを知るのはすごく興味深かったです。

中でも特に面白かったのが、やっぱりプログラミングでした。授業では、電卓をつくるような演習を通して、基本的な考え方や動きのロジックをしっかり身につけていきました。

ただ、授業だけじゃ物足りなくなってしまって、自分から研究室の門をたたいて出入りするようになりました。スペックの良いパソコンを使わせてもらったり、研究を手伝わせてもらったりするうちに、アルバイトとして研究に関わらせてもらうようになりました。

その研究室では「Unity」というゲーム開発用のプラットフォームを使っていて、私もそこで実際に3Dのアプリケーションづくりに挑戦しました。Unityは、3D空間におけるコンテンツ制作に非常に優れたプラットフォームです。ゲームづくりだけでなく、研究に必要な道具として活用されていたんです。Unityで試行錯誤しながら、3D空間に自分の発想を形にできた瞬間は、本当にワクワクしました。

研究室に入り浸り、楽しみながらスキルを伸ばしていけた時間は、今思い返しても貴重な経験でした。

――大学卒業後、アールスリーに新卒で入社されたんですよね!就職活動はどのように進めていったのでしょうか?

大学院に進学することも考えていたのですが、いろいろと検討した結果、最終的には就職の道を選びました。学ぶことは好きだったので、もっと深く研究を続けたい気持ちもありました。ただ、現場でモノづくりをしていくことで、より実践的なスキルを身に着けられるのではないか。そう思い、就職に気持ちを切り替えました。

就活の時期はちょうどコロナ禍だったので、選考はすべてオンライン。応募したのは数社に絞っていました。働く場所や働き方については、無理のない環境で、長く続けられる会社を選びたいという思いがあったんです。

大学で取り組んできたプログラミングの経験や、自分の実績が活かせること。そして関西、特に大阪で働けること。

この2つを軸に企業を探していたときに出会ったのが、アールスリーでした。

はじめて知った会社でしたが、ホームページがきちんと更新されていて、会社の雰囲気や考え方が伝わってきたのが印象的でした。

自社でサービスの開発を行っていること。受託開発でも客先常駐ではないこと。それが自分に合っていそうだと感じて、応募を決めたんです。

内定をもらえたときはうれしかったし、安心しました。自分に合いそうな会社に「出会えてよかった」と感じましたね。

――入社後は、システム開発グループに所属されていましたよね。どんな業務を担当されていましたか?

入社してから3年間は、システム開発グループに所属していました。お客様の業務改善を行う案件を中心に、要件整理やアプリ設計、コーディングなど幅広い開発業務に携わりました。

最初の頃はkintoneの基本的な仕組みを学ぶため、アールスリー社内の日報アプリの作成など簡単な作業からはじめました。その後、徐々に実案件に参加しながら経験の幅を広げていきました。

案件のひとつとして、大手企業のお客様の業務改善を支援するプロジェクトに長くかかわらせていただきました。当時の案件ではExcelに依存しているケースが多く、「この作業、もっとなんとかならないかな?」と思うことがよくありました。こうした課題をひとつずつkintoneなどの仕組みに置き換える。それが、やりがいのある仕事でした。Excel地獄から一件ずつ救ったような感覚でしたね。

また、別の案件では予約システムの機能拡張などのコーディングも担当しました。こういった技術的な作業は、私のスキルやこれまでの経験を見てマネージャーに任せてもらえることが多かったと思います。

私の場合は、大学時代にプログラミングの基礎をしっかり学んでいたこともあり、最初は簡単な実装からはじめつつ、少しずつ幅広い業務を担当させてもらえるようになりました。テクニカルマネージャーを中心に、コードの品質のチェックなどをしてもらえました。実務の中で学ぶことも多かったですね。

入社してからも新しい技術についてたくさん勉強が必要で、AWSなどのクラウドの本を読んだり、調べたりしてキャッチアップしました。さまざまなツールを、実際に手を動かして試すことを大事にしています。社内ではこうしたキャッチアップや、試すことが上手なメンバーもいて刺激になっています。

コーディングに関しては、大学で学んだ基礎が非常に役に立っています。違うプログラミング言語でも、「ここはあの時学んだ考え方と同じだな」と思えることも多くて。Pythonのように授業では触れていなかった言語もありましたが、ベースがある分、理解はしやすかったです。

――今はサービスグループに所属されているとのことですが、どんなお仕事をされてるんですか?

今年4月から、サービスグループのデベロップメントチームに異動し、新しいサービスであるgusuku Everysiteの開発とテストを担当しています。

異動が決まったときにも、大きな不安はありませんでした。自分のこれまでのコーディングの経験が活かせると思えたのと、声をかけてくれた人の判断なら信頼できると思ったんです。これまで以上に難しい課題に直面するかもしれませんが、「きっと貢献できることがあるだろう」と前向きな気持ちでした。

現在取り組んでいるgusuku Everysiteは、プレビュー版での利用がはじまっており、本リリースに向けて試行錯誤しながら開発を進めている段階です。

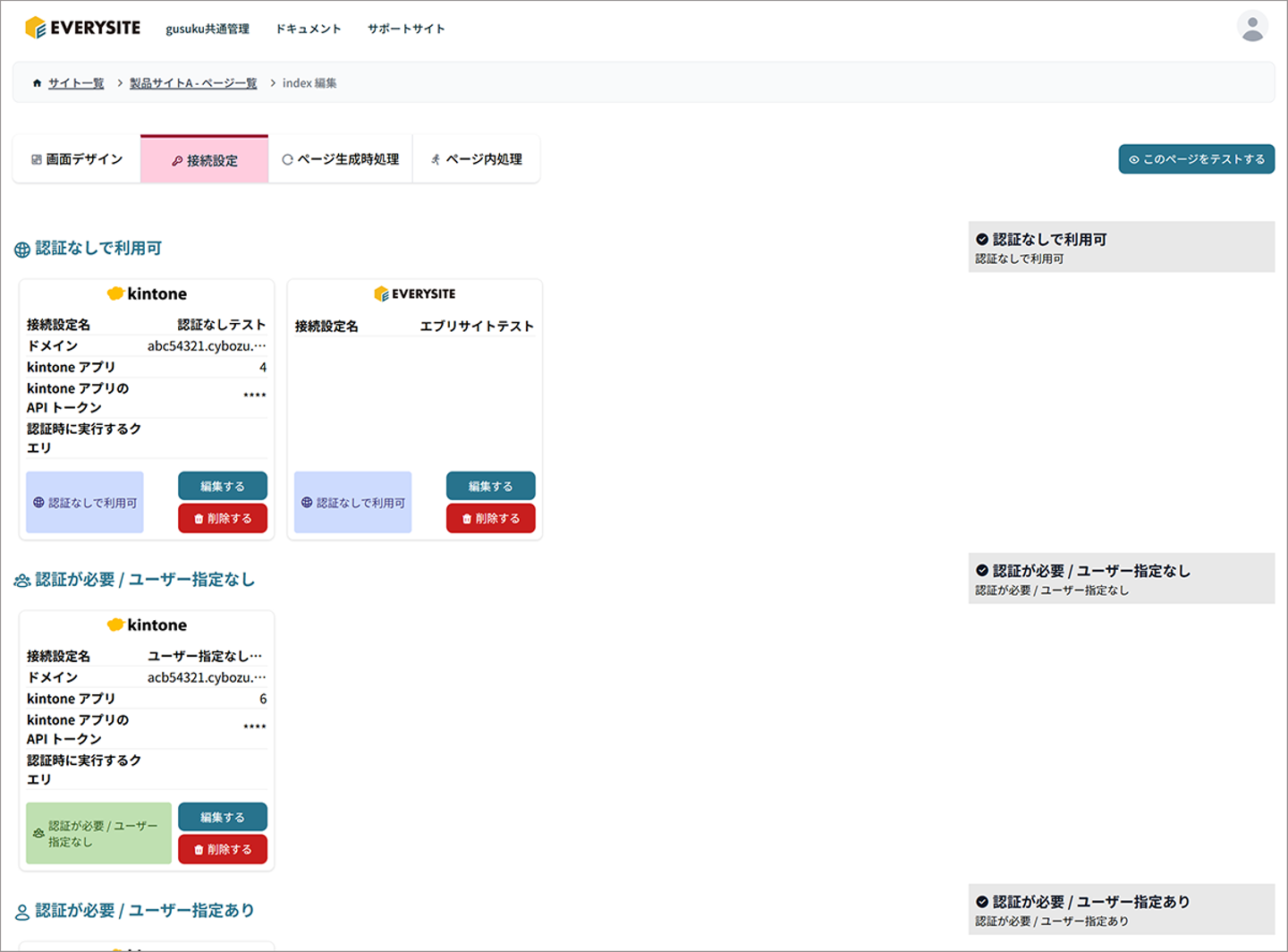

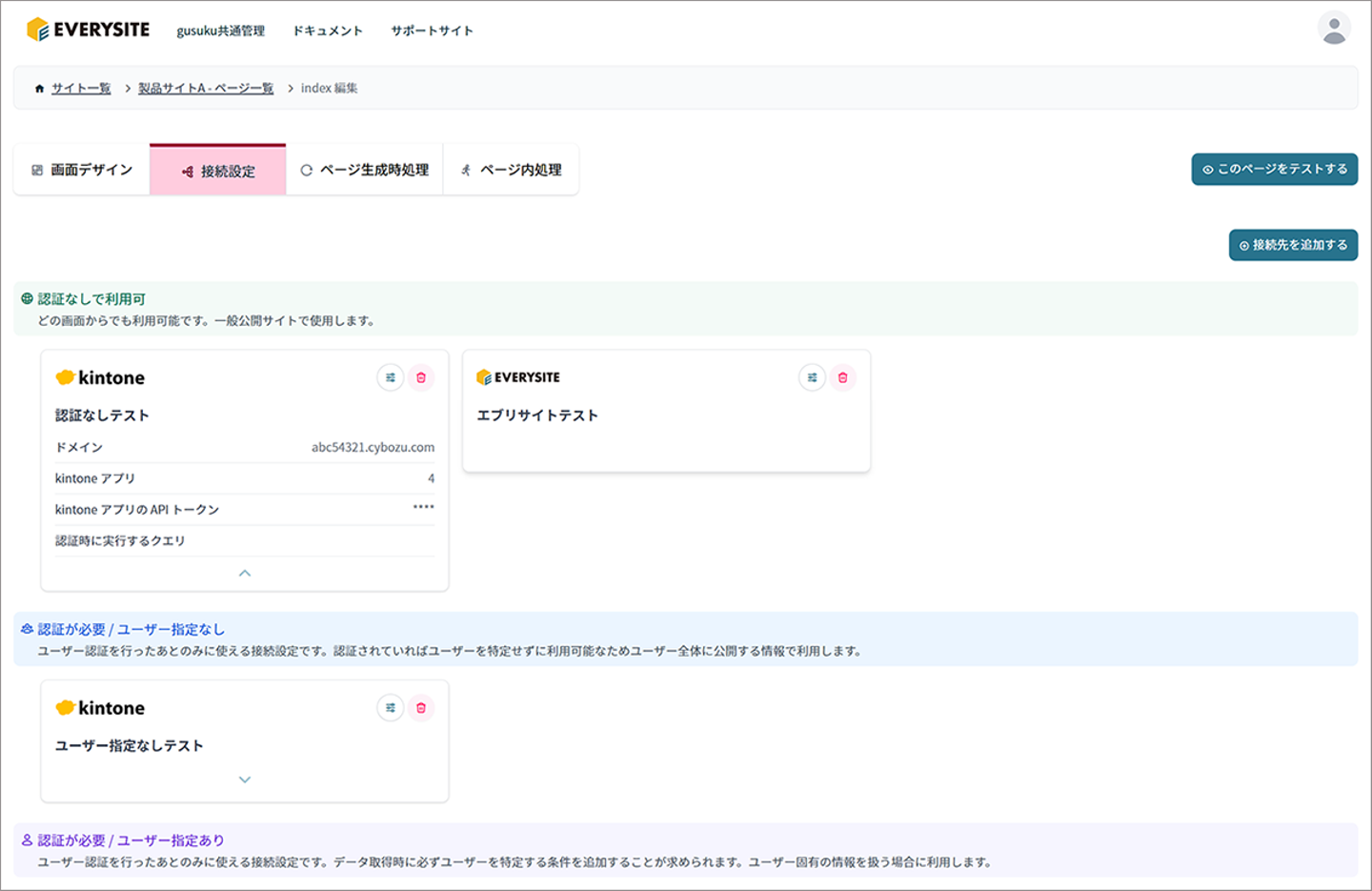

私はその中でも、ページ編集画面のブラッシュアップを中心に担当しています。社内のデザイナーと相談しながら、デザインや機能の整理を進めているところです。また、仕様を決める段階から実装、テストまで一貫してかかわれるようになりました。これまでのシステム開発グループの案件と比べると、社内で意思決定する範囲が広いことが大きな違いです。

それまでと違って一日中コードに向き合って作業するスタイルに慣れるのが大変でしたが、少しずつリズムがつかめてきたと思います!

――現在の業務の中で、やりがいや面白さを感じるのはどんなときですか?

開発チームは少人数なので、自分のアイデアをすぐに提案でき、それがスピーディーに反映される点が大きな魅力だと感じています。

とくに、新しいサービスをゼロから作る工程にかかわれるのはとても刺激的です。試行錯誤しながら「これでいいのか」「もっと良くできるのか」を考える過程は大変ですが、そのぶん大きな達成感があります。

実装したものが早いサイクルで社内に展開され、すぐにフィードバックをもらえるので、成長を実感しやすい環境だと感じています。

たとえば、今はgusuku Everysiteのページ編集画面を担当していて、「ここをこう変えた方がいいのでは」と提案すると、本当に数日後には画面に反映されていきます。影響範囲が大きい分、責任も大きくて、バグを出さないように慎重に確認する緊張感もあります。

また、デザインと開発の橋渡しのような役割を担うことも多いです。求められている機能を理解し、「どんな操作や見た目が一番使いやすいか」を逆算して考えるのは難しさもありますが、大きな充実感がありますね。

ひもさんが作成した開発中の画面のスクリーンショット。

記事作成時のもので現状とは異なる可能性があります。

――今後やっていきたいことや目標があれば教えてください。

最近は生成AIが話題なので、AIを取り入れた開発にも携わっていけたら面白いだろうなと感じています。

今はデザイン寄りの作業が中心ですが、これからは機能面の実装にも積極的に挑戦していきたいです。

さらに、フロントエンドもバックエンドも幅広く経験を重ね、いずれは主要な機能の開発を任される立場を目指したいです。

同じチームには、どんどん機能を形にしていくエンジニアがいて、そんな尊敬できる先輩や同僚たちを目標に、自分も挑戦を続けていけたらと思います。

――最後に、ひもさんが思うチームや会社の魅力と、これから一緒に働く方に求めることがあれば教えてください。

デベロップメントチームは、人数が多くないぶんスキルや経験がマッチすれば、重要な部分の開発や実装を早い段階から任せてもらえるところが魅力ですね。上長との距離も近くて相談しやすいですし、尊敬できる先輩や同僚が多いので刺激もあります。

会社全体としても、働きやすい環境を意識してどんどん変えていく雰囲気があります。2023年には「gusuku Ashibinaa OSAKA」を開設し、雰囲気がより明るくなったと感じています。デザインの話でも働く環境でも、古いままにせず「もっと良くできないか」を考えてくれるのがアールスリーらしいところですね。

技術面でいうと、新卒入社であっても大企業のように何ヶ月も研修が用意されているわけではないので、ある程度の基礎スキルは必要です。自分自身も新しいチームに異動してから技術書を読んだり、手を動かしながら仕様を調べたりして、毎日いろいろ学んでいます。何かわからないことがあれば、同僚や先輩、チームの中でどんどん質問しますし、「まずはやってみて、必要なことを積極的に学ぶ」姿勢がすごく大切だと感じています。

積極性が必要なのも、チームの人数が限られているからこそです。自分が主体的に動くことで開発もどんどん進んでいきます。言われたことをやるだけでなく、「こうしてみませんか?」と提案することに抵抗のない人が合うと思います。

最低限の技術と、ものづくりに対する好奇心があればとてもやりがいのある環境です!一緒に新しいサービスを作っていく仲間が増えると心強いです。

/assets/images/9015596/original/4eb25102-40bc-4e91-867d-65a6c9b97dd4?1646788000)

/assets/images/9015596/original/4eb25102-40bc-4e91-867d-65a6c9b97dd4?1646788000)

/assets/images/9015596/original/4eb25102-40bc-4e91-867d-65a6c9b97dd4?1646788000)

/assets/images/9015596/original/4eb25102-40bc-4e91-867d-65a6c9b97dd4?1646788000)