こんにちは。小林です。

前回に引き続き、読んでくれている方々、ありがとうございます。

今回は、これまでに実施した以下3つの自己分析のまとめを実施していこうと思います。

①書籍名『「本当の自分」がわかる心理学』

…自分の幼少期から自己分析をする

②書籍名『さあ、才能(自分)に目覚めよう』

…177個の質問に回答し自分の資質を探る

③書籍名『Microsoft Wordを開発した伝説のプログラマーが発見した「やりたいことの見つけ方」がすごい!』

…7つの質問に回答し、自分の本当の目的を探る

3種類異なる自己分析を実施してみましたが、やはり結果は似たようなもの(こじつけや先入観も多少あると思いますが…)になりましたね。

皆さんも興味のある自己分析をぜひ実施してみてください。予想通りなのか、意外な一面なのか、改めてやってみて損はないと思います。

◆事前(学生時代)の自己分析

新卒就活時の自己分析結果は以下です。

⓵明確な根拠を元に行動する(⇔根拠なく物事進めることが苦手)

⓶他人の気持ちを汲み取るように努力する(⇔自分を表に出すことが苦手)

◆これまでに実施した自己分析

過去3回の自己分析結果は以下になります。

⓵『「本当の自分」がわかる心理学』

(1)自分よりも他人のほうが優れていると考え、決定権や資格は他者にあると思いやすい。

(2)とにかく自分よりも他人に気を配るため、自分が何をしたいのか不明確になりやすい。

⓶『さあ、才能(自分)に目覚めよう』

・分析思考(戦略的思考力)・・・データを好む

・公平性(実行力) ・・・特別扱いを嫌う

・原点思考(戦略的思考力)・・・答えは過去にあると考える

・調和性(人間関係構築力)・・・衝突ではなく、同意を求める

・規律性(実行力) ・・・予想外を嫌う

③『Microsoft Wordを開発した伝説のプログラマーが発見した「やりたいことの見つけ方」がすごい!』

「私の人生の目的は、周り(家族や友人)を大切にし、その人たちのことを考え思いながら、幸せや達成感を享受し合うことである」

上記が自己分析結果になりますが、これらをまとめると以下のようになりました。

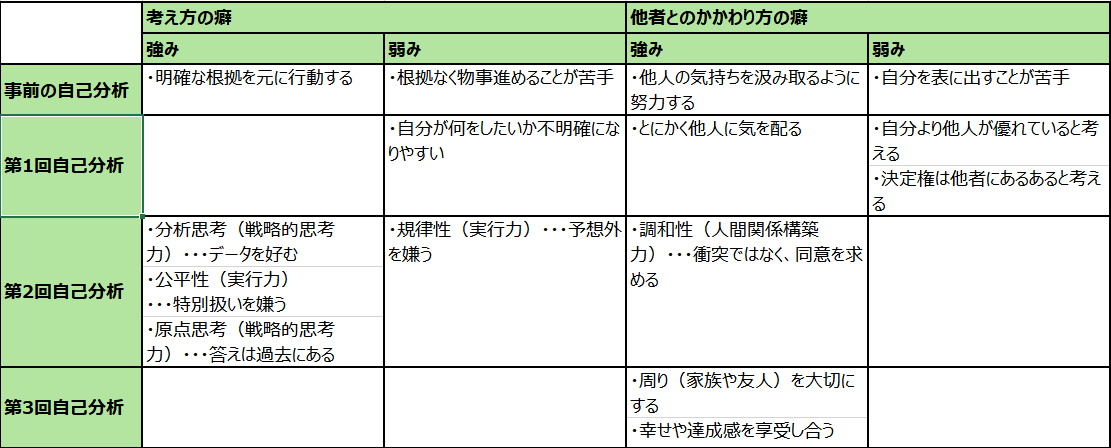

考え方の癖と他者との関わり方についての自己分析結果が多かったため、大きく2つに分割して強みと弱みをそれぞれ表にまとめてみました。

それぞれの自己分析でもう少し細かく深堀はしていますが、概要はきれいにまとまりました。

また、就活の際に実施した自己分析分を合わせると計4回分の自己分析を実施したことになりますが、おおよそどれも同じような回答になりました。

事前の自己分析結果と同じような内容になりますが、まとめると以下2点になります。

⓵根拠を大事にする ⇔ 根拠がないこと、突発的なことを嫌う

⓶周りを大事にする ⇔ 自分を表に出す、何をしたいか考えることが苦手

※納得の結果で、事前の自己分析や現在の仕事とも乖離していなかったことにほっとしています笑

◆自分のモチベーションの根源

第3回の自己分析は自分の人生の目的を探るもので、今後の仕事や生活をしていく上で、自分の根幹に流れているものになります。

「周りを大事にしながら、幸せを享受し合いたい」が自分の人生の目的でした。

自分の強みの「周りに気を配る」と一致しています。強みの部分をこれからも大事に行動していけば、人生の目的やモチベーションを満たしていくことができそうです。

年齢を重ねるごと(様々な経験をする)に達成感などはよくも悪くも薄くなると思いますし、IT系の仕事だとなかなか「幸せを享受し合う」ことは難しいですが、今一度、仕事もプライベートも含めて、「周りを大事にし、幸せを享受し合う」ことを意識して行動し、達成感などを得ていければと思いました。

※上記のような行動はなかなか難しいと思いますが、深層心理的な部分で自分が本来望んでいるものだと思うので、小さな出来事なども大切にしてモチベーションなどにつなげていきたいと思います。

◆考え方の癖

まとめにもあるように、データ(根拠など)を好み、理由がないと進みたくないことが自分の考え方の癖です。

しかしデータを好む反面、周りに合わせる(自分を抑える)傾向もあるため、自分が納得していなくても周りを優先することのほうが多々あります。(多々あるというか、基本周り優先になります。)

※データや根拠を大事にしたいと思う反面、周りを優先しがちなため、自分のストレスになることが多くあります。

私は、この2つの考えどちらを優先しているのか振り返ると以下にまとまりました。

・当然ですが自分ひとりで完結できる場合は、データを大切にする。

・他人(仲が良ければよいほど)が納得するなら、データなどは捨てて他人に合わせる。

ですが、自分の中でよっぽど納得できない場合は、周りの優先順位が低くなり、意見曲げない場合があり、その場合頑固に見えることもあると感じました。

振返りながら思いましたが、この納得できない場合は珍しく意見がぶつかるときであり、わかりやすく言えば口論する(自分の根拠の主張、相手を自分の意見でねじ伏せる)必要があり、「周りに気を配る」部分からもかけ離れたところにいるため、普段の自分の意見を抑えることになると何倍もストレスがかかっています。

そのストレスや面倒ごとから逃げているだけと言われればそれまでですが、自分の目的(周りを大切にし、幸せを享受し合う)を達成するために、自分だけを犠牲にする(他人しか幸せを享受できていない)ことにならないように、ある程度自分を主張する訓練も必要であると感じました。

※別角度でみると、データではなく他人を優先するのは、データを調べる労力やその後の主張をすることを面倒と感じているからです。逆に調べだして自分が納得しないと、先に進めなかったり(自分を表に出せない)、譲れない頑固な状態になります。

〇得意/不得意

得意なものは、数字に関すること(データ)と周りに気を配ること。

不得意なものは、過去に経験したことがないことと自分を主張することになります。

得意、不得意についてもう少し深堀すると・・・

どうすればよくなるか考えること、意見することは得意ですし好きです。意見がぶつかった際に妥協点はそもそも大事にしますし、相手を全否定することは基本的にないです。

相手に配慮しつつ、根拠をもとに妥協点や改善点を提供することは得意だと思います。

ですが、全体を引っ張るリーダー的なことは苦手です。

全体を引っ張るほどの主張力はなく(最終的には相手を優先してしまう)、過去経験したことがないことに対して、かなり臆病な面があるため、リーダー的な側面は自分にはないものになります。

過去の自己分析でも少し話ましたが、何をするにもできない側からのスタートだったため、先頭に立つ経験や自信が自分には欠けていると思います。

経験や自信はシンプルに努力が足りないとも思いますが、今回の自己分析でより強みと弱みが明確になりました。

データ(根拠や数字)を大切にすることは継続しつつ、知らないことなどについてもある程度自信を持ってつき進めるくらい、性格的な部分を抑えられるくらいの努力をしないと自分は自信などを持てないですし、他の人を優先してしまうため、もっと努力が必要ですね。(自己啓発的な話になってしまいした)

〇〇な時はいい意見が言えていたな、

□□な時は頑固な状態だったな、

△△な人といるときはうまく回るな、

など良い部分、良くない部分を改めて振り返ると、小さい出来事も大きい出来事も結局、自分の信念や考えた、癖に依存していることが多くあると実感しました。

また書籍にも、〇〇な人と関わるようにしたほうがよい、□□な人とはそりが合わないなどしっかり描かれており、想像すると確かに話が合いそうなど思う部分もあり非常に参考になりました。

バーナム効果(自分に当てはまっていると錯覚すること)もあり、全てを鵜呑みにすることは危ういため、他人の意見も取り入れつつ自分の中に改めて落とし込んでいこうと思います。

皆さんもぜひ自己分析、実施してみてください。

自分の良かった出来事、良くなかった出来事を振り返るだけでも、意外と伸ばしていきたい点や改善したい部分がどんどん出てきます。

過去の自己分析の内容なども見れますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。

読んでくれた方ありがとうございました!ではでは~

/assets/images/11044081/original/d76e18f6-5384-4f5b-bea3-f35952ec54b9?1668832384)

/assets/images/21184875/original/3425364c-eb7a-41f1-b44e-b90fbdb42ac9?1747982982)

/assets/images/21184875/original/3425364c-eb7a-41f1-b44e-b90fbdb42ac9?1747982982)