目次

挑戦の始まりは「主体性」

課題発見とアイデアの具体化

チームビルディングと開発の加速

”パイオにゃん”の誕生と決勝への道

栄光の舞台、そして未来へ

白井: 今回は、AWS主催の「生成AIコンテスト」で見事受賞を果たした「パイオにゃん」開発チームの皆様にお集まりいただきました。本日はこのプロジェクトがどのようにして生まれ、どのような道のりを経て成功に至ったのか、その舞台裏に迫りたいと思います!

「パイオにゃん」開発チームインタビュイー

- 高橋 紀彦さん: 事業開発部エンジニアリングマネージャー。「エンジニア自身が最終責任を持つ」AI時代の新しい管理哲学を実践。メンバーのやりたいことを第一に考える、心優しきマネージャー。

- 藤本 雅俊さん: 事業開発部のフルスタックなエンジニア。組織のAI活用推進とインクラインベンチプレス180kgを両立する、「AIと筋肉」のスペシャリスト。フロント・バック・インフラ全領域で高い技術力を発揮する。

- 本田 真琴さん: 事業開発部。途中から参画したエンジニア。AI駆動開発を実践中で、チームの開発を加速させたキーパーソン。

- 東 友和さん: ラボ開発部の責任者。「グループ会社のWhiteBox社が先日のAWSハッカソンで1位になった」とWhiteBox社の代表が自慢してくるので、なんとしても本社側でも結果を出したいと思っている保護者役。

- 佐藤 亘さん:ラボ開発部のデータ活用分析を専門とするエンジニア。データ×AIの組み合わせが重要視される未来を見据えAI学習に挑戦。

- 柱 萌子さん: ラボ開発部の案件対応中でAIに興味津々のエンジニア。デザインへの情熱もあり、資料作成でチームに貢献。所属はDX推進部。

挑戦の始まりは「主体性」

白井: みなさん本日はよろしくお願いいたします!さて、このプロジェクトはいつ、どのように始まったのでしょうか?

高橋さん: すべての始まりは、事業開発部の私からラボ開発部の佐藤さん、柱さんに「(ラボ開発部責任者の)東さんに教えていただいた生成AIの大会に興味はありませんか?」と声をかけたことでした。二人から「興味あり!」と返事をもらい、東さん、事業開発部の藤本さんを含めたメンバーで挑戦することが決まりました。

白井: 最初はどのような活動から始められたのですか?

佐藤さん: 6月9日に開催された第一回のワークショップに参加しました。そこでプログラムの紹介を受け、どんなことができるかを検討し始めました。この時点ではまだ手探りでしたが、東さんから「主体的に動いてほしい」という激励を受け、ラボ開発部と事業開発部の協業として、受け身にならずに進めていこうと決意を固めました。

白井:ワークショップがあったのですね!プログラムではどのような説明がされましたか?

藤本さん:生成AI技術は、これまでの「インターネット」「モバイル」「ソーシャル」と同じ規模の潮流として、今後10年以上にわたって継続的に発展していく分野であると伺いました。この見方を前提として、今回のコンテストでは、計画作りから探索活動、そして開発活動によって作られた実績を、AWSを通して内外に広めてプレゼンス向上するところまでまるっとご支援頂けるとのことでした。

白井:なるほど、ありがとうございます!ワークショップでは何を行いましたか?

柱さん:ワークショップでは、「顧客の潜在的な課題を深掘りし、真に役立つサービスを作る」ことをゴールとしました。チームメンバーが交代で顧客役を演じ、ヒアリングを通じて潜在的なニーズを探るAmazon流の手法を体験しました。また、架空のプレスリリースを作成・分析することで、市場の反応や競合との差別化を明確にする練習も行いました。

白井:ちなみにですが、これまでラボ開発部と事業開発部の協業はあったのでしょうか?

高橋さん:ラボ開発部と事業開発部では、最近開発案件で協業することも増え、協力体制が出来つつあります。特にWebアプリケーション開発に関する知見の共有など、それぞれの強みに合わせて協力体制を築いています。今後も生成AI関連の案件で協力しつつ業務にあたることを考えています。

課題発見とアイデアの具体化

白井: その後、プロジェクトの方向性はどのように決まっていったのでしょうか?

柱さん: ワークショップ後、まずは社内の課題をヒアリングすることから始めました。役職者である東さんや他エンジニア部門の部長、そして新卒2、3年目の若手社員にご協力いただき、「現状困っていること」や「時間がかかっている業務」について具体的にお聞きしました。

白井:なるほど、そんな動きがあったのですね!結果としてはどのような話が出たのでしょうか。

柱さん:ヒアリングを重ねる中で、「Googleカレンダーの管理」「MTGの議事録」「コミュニケーションツールであるSlackでの情報整理」といった共通の課題が浮かび上がってきました。そして、これらをAIで解決できないか、というアイデアがプロジェクトの核となっていきました。

藤本さん:あとは、実現性を一旦度外視した自由な発想にもとづくアイデアもいくつか出してみました。例えば、社員の思考と姿をデジタル化して、そこに生成AIを組み合わせた「出社代行AIエージェント」という面白いアイデアもありました。このアイデアのポイントは、スターウォーズの3Dホログラムのような立体映像も生成することで、非言語なコミュニケーションまで代行できるという点です。

佐藤さん: 第1回参加後、現実的かつ成果重視で考えるなら、東さんや他の部長陣からヒアリングした課題をAIで代替するのが良いと判断しました。しかし、コンテストという特性から、ワクワクするような楽しさも取り入れたいという意見も捨てきれず、「AI秘書×共に成長」というコンセプトが生まれました。

チームビルディングと開発の加速

白井: 開発はどのように進んだのか伺ってもよろしいでしょうか?

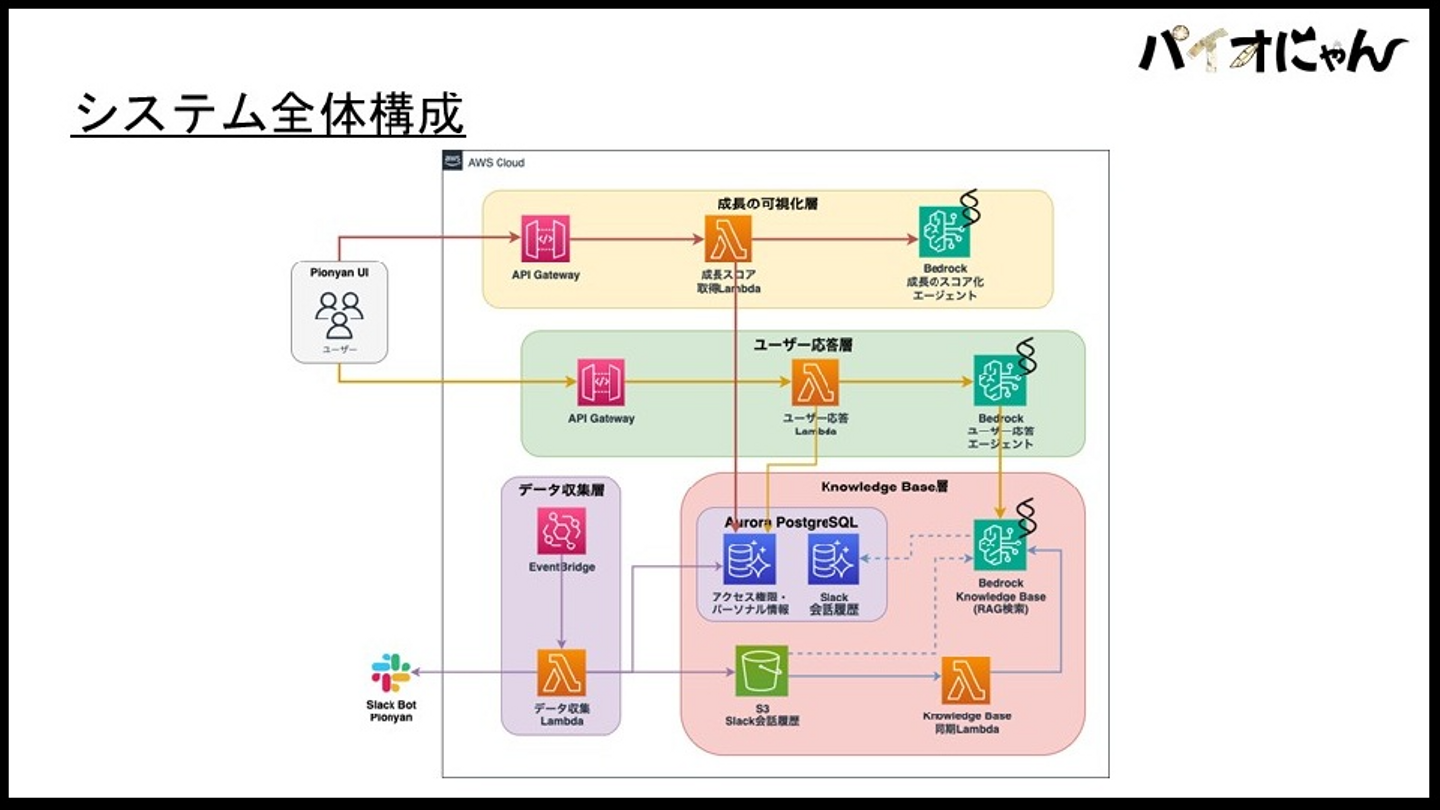

藤本さん: 開発を本格化させるにあたり、まずはチーム全員の技術的な目線を合わせるための勉強会を開催しました。AWSサービスの基本的な使い方から、AIエージェントの作り方、RAG(Retrieval-Augmented Generation)といった少し専門的な概念まで共有しました。この勉強会が、後の開発をスムーズに進める上で非常に重要だったと感じています。

白井: 最近のニュースでRAGはよく目にします...途中からチームに新しいメンバーも加わったそうですね。

高橋さん: はい、藤本さんが開催した勉強会に参加していた本田さんがプロジェクトに強い興味を示してくれ、チームに加わってもらうことになりました。AI駆動開発を実践中の彼女の参加は、チームにとって大きな力となりました。

白井:まさに主体性ですね!本田さんは何故参加したいと考えたのでしょうか?

本田さん: はじめは「AIエージェントを作る」こと自体が自分の未経験の領域だったため興味を持ちました。さらに、社内の課題解決に繋がる取り組みだと知り、それに一役買えるなら嬉しいと思い参加を決めました。Slack APIの調査や技術的な実装方針の設計など、具体的な開発タスクをチームで分担し、アイデアを具現化する部分に注力しました。

”パイオにゃん”の誕生と決勝への道

白井: 具体的な話に入りますが、プロダクト「パイオにゃん」のコンセプトについて教えてください。

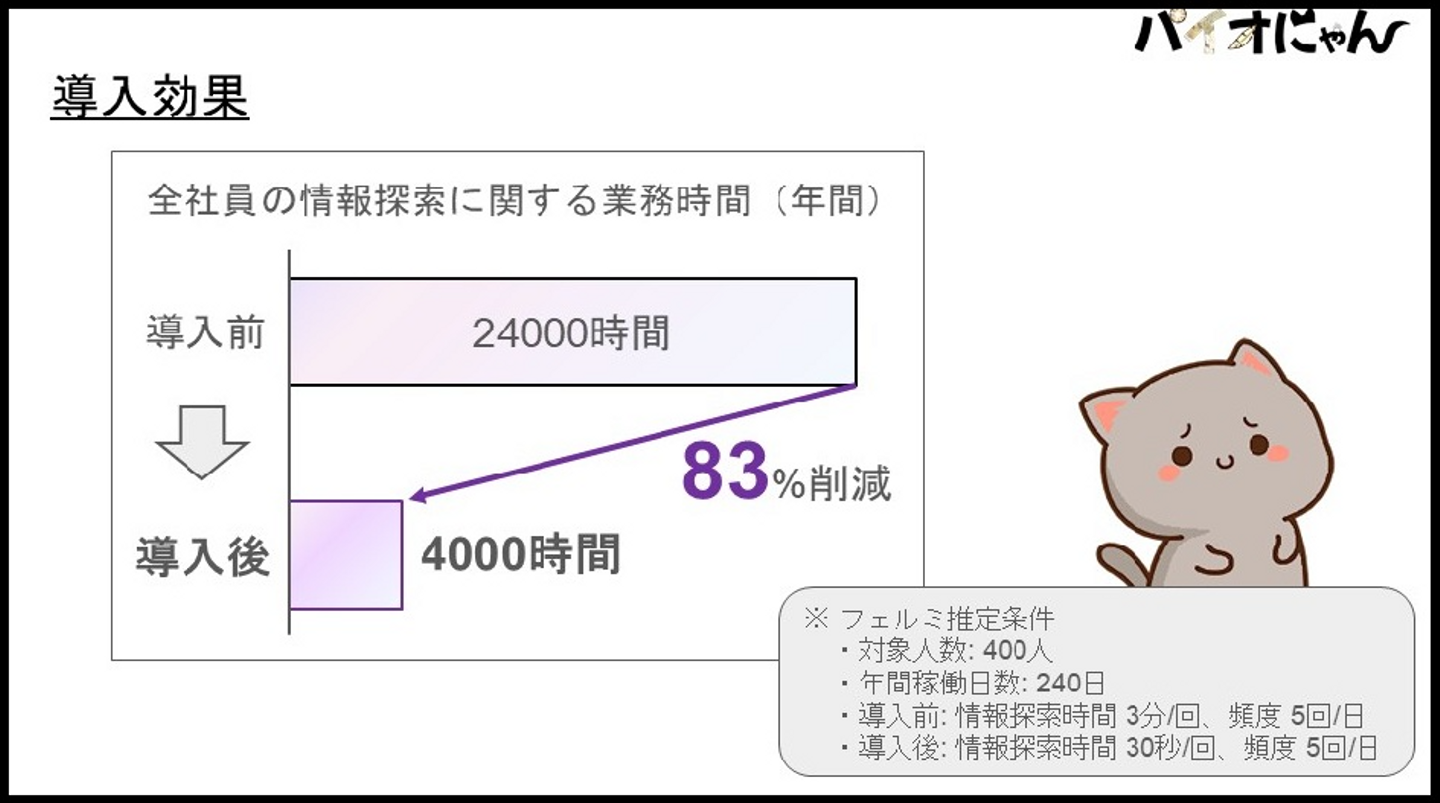

佐藤さん: 私たちが目指したのは、単なる業務効率化ツールではありません。新入社員や若手が先輩とのOJTの一部をAIエージェントに代替してもらうことで、AIと共に成長できる「伴走支援エージェント」というコンセプトです。このアイデアを基に、8月14日の提出期限に向けて、チーム一丸となって資料作成とプロトタイプ開発の追い込み作業を行いました。

白井: 提出資料の準備は大変だったのでは?

柱さん: はい。提出用資料とロゴの作成を担当したのですが、資料は見てすぐに内容が理解できるよう、構成からデザインまで徹底的にこだわり修正を重ねました。高橋さんが提出してくださった直後に主催者の方から「キャッチーでかわいいですね」と返信が来たときは、本当に嬉しかったですし、ホッとしました!

白井: そして、運命の結果発表ですね!

高橋さん: 8月21日、審査が拮抗しているとの連絡があり、一日中やきもきしていましたが、夕方に「決勝進出」のメールが届きました。そのときはチーム全員で喜びを分かち合いました。東さんも「すごいすごい!皆本当にお疲れ様だよ」と声をかけてくれました。

白井:今聞いている私もとっても嬉しいです!!

栄光の舞台、そして未来へ

白井: 決勝当日の様子はいかがでしたか?

本田さん: 発表者として柱さんと一緒に7分間のプレゼンテーションを行いました。非常に緊張しましたが、楽しみながら発表できました。質疑応答では事前に用意していた想定質問と全く違う視点での質問でやや慌てましたが、和やかな空気の中で落ち着いて答えることができました。

白井:プレゼンの準備で大切にしたことや、意識したことはありますか?

柱さん:資料作りは得意なのですが、実は発表は苦手でした。特に社外での登壇に自信がなかったのですが、本田さんの後押しで今回挑戦しました。資料は文字を最小限にし、聞き手の印象に残る「漫才風」の演出を意識しました。苦手な発表でも、専門的な内容を物語として楽しく伝えられるよう工夫しました。

白井: そして、受賞後の反響はいかがですか?

東さん: 想像以上の注目を集めております。弊社とお付き合いの長いお客様はIR情報を見てくださっており、「自社にぜひ提供してほしい」「一緒に社内で作成できないか」という声をいただいております。新規のお客様への営業提案資料にも情報を記載しているため、「パイオにゃんって何?どういう機能なの?」と興味をもって聞いてくださっています。

白井: 最後に、このプロジェクトを終えての感想と今後の展望をお聞かせください。

高橋さん: 課題のヒアリングから始まり、チームで一丸となってプロダクトを形にし、結果として社内外から評価されたことは、参加したメンバー全員にとって大きな自信と経験になりました。この成功を糧に、これからも新たな挑戦を続けていきたいと思います。

佐藤さん:企画構想から新規プロダクトを作るという経験が新鮮で楽しかったです。またAIを開発工程に組み込むことで、こんなにも早く高品質な開発ができるというのを実際に体験でき、とても大きな知見となりました。AI駆動開発のパイオニアとなれるようチーム・会社一丸となって成果創出に努めます。

藤本さん:本当に楽しかったですし、是非またやりたいです!企画段階から実際に作り切るまでを自由な発想でワイワイ取り組めたので、まさにエンジニア冥利に尽きる日々を過ごすことが出来ました。これからのAI時代の事業開発は、もしかしたらこんな楽しい活動になるのかもしれないと想像を巡らせると、未来のエンジニアリングにワクワクが止まりません!

柱さん:当初、AIエージェントに関する知識はほとんどありませんでしたが、このプロジェクトを通じて、夢が現実になっていく姿を目の当たりにし、その可能性に魅了されました。この貴重な経験を活かし、今後は業務でも積極的にAIを活用することで、チームの生産性向上に貢献していきたいです。

本田さん:ものづくりの過程自体も非常に楽しかったですし、それ以上に、ビジネス視点で「ユーザーにとって価値のあるもの」「ユーザーに変革を与えるもの」は何かを徹底的に考える経験ができました。ここでの学びを業務に活かし、最高のサービスを生み出して行きます!

白井: 皆様、本日は貴重なお話をありがとうございました。今後の「パイオにゃん」の活躍、そしてチームの皆様の更なる飛躍を期待しております。

一同: ありがとうございました!

/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)

/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)