こんにちは、ギバーテイクオール株式会社 CHROの小川です。弊社は住宅業界を中心に、DXによる変革を本気で目指すスタートアップです。注文住宅をはじめとするエンドユーザーの「決断コストをゼロにする」ことを目指し、to B、to C両軸でサービスを展開しています。

私たちは、北海道から沖縄まで全国各地にメンバーがいるオンラインワークの会社です。メンバーが直接顔を合わせる機会は年に一度あるかどうか。その分、日々のコミュニケーションを大切にして、オンラインでもチームとして結束を強めることができるよう工夫を続けています。

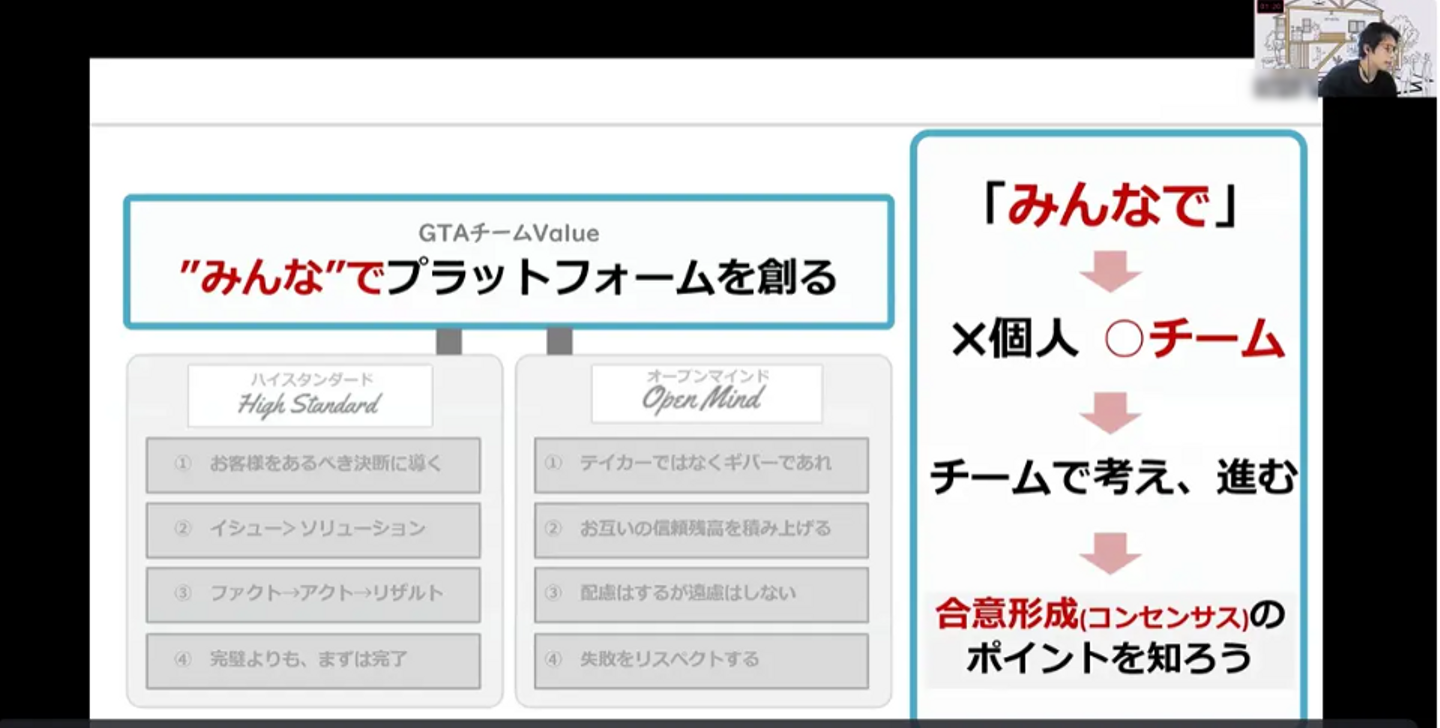

今回はその取り組みのひとつとして、月に一度の全社会議で「組織活性のゲームプログラム」を導入した事例をご紹介します。ゲーム要素を取り入れながら、「”みんな”でプラットフォームを創る」をはじめとする、バリューをより深く浸透させることを目指しました。

<目次>

・「NASAゲーム」&「桃太郎村の地図」に挑戦

L多数決禁止!全員が合意した意見を導き出せ!

L画面共有禁止!口頭コミュニケーションのみで情報を正確に伝達せよ!

・オンラインワークの会社だからこそオンラインツールで組織活性を

・グループワークの最後には学びを深める「振り返り」

Lグループで考えた方がより良い結果に。「合意形成」の重要性

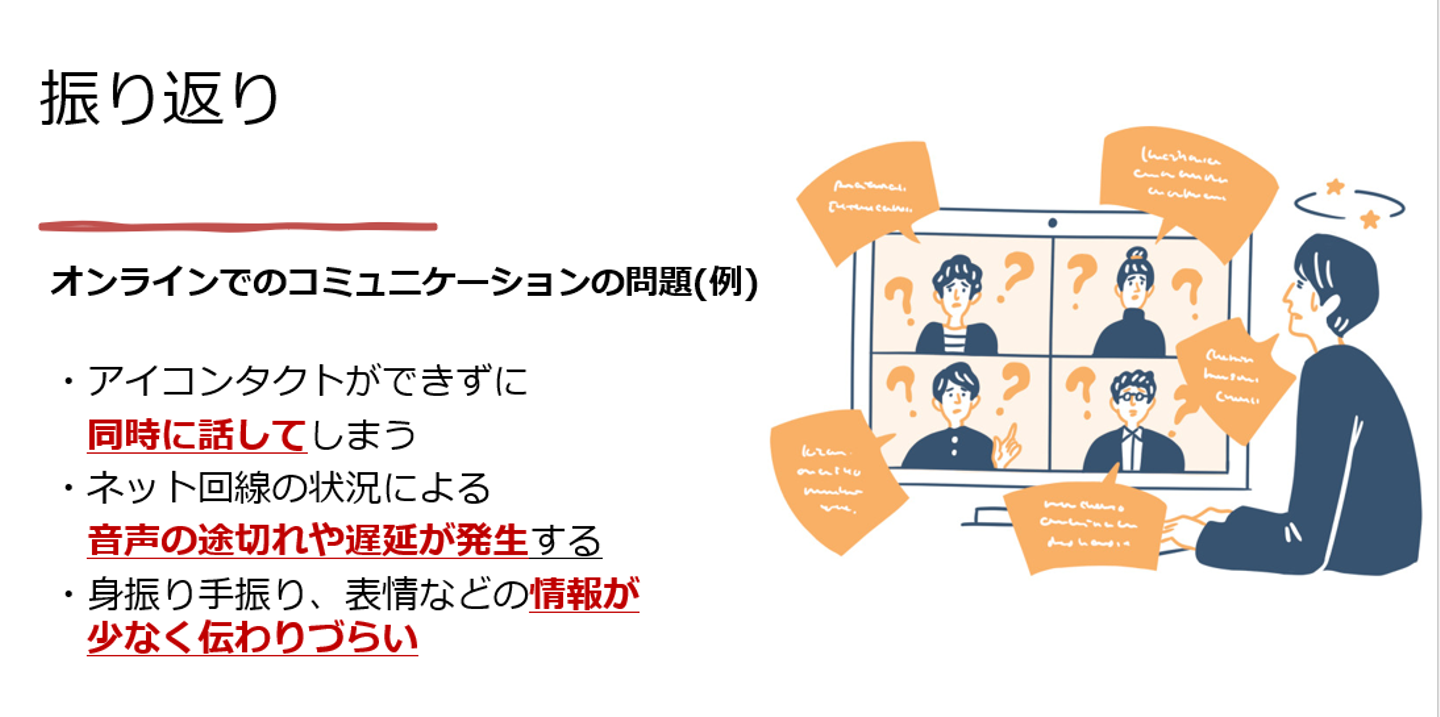

L基本的にオンラインコミュニケーションは伝わりづらい......だからこそできること

・まとめ

「NASAゲーム」&「桃太郎村の地図」に挑戦

今回、全社会議で取り組んだプログラムは「NASAゲーム」と「桃太郎村の地図」の2つです。組織力強化のために、ただ会議や研修を行うのではなく、ゲーム要素を取り入れながら、学びを得たいと考えました。

これらのプログラムは既存のものを利用し、ギバーテイクオール仕様にアレンジして実施。役員を含む、会議参加者全員が挑戦しました。

また、ゲームの結果に応じて、優勝チームや優秀な成績をおさめた個人には、社内独自のポイントを付与しました。(ポイントはAmazonギフトカードと交換可能!)

ゲーム参加へのモチベーションを高めつつ、組織力強化につながる取り組みができたと思います。

多数決禁止!全員が合意した意見を導き出せ!![]()

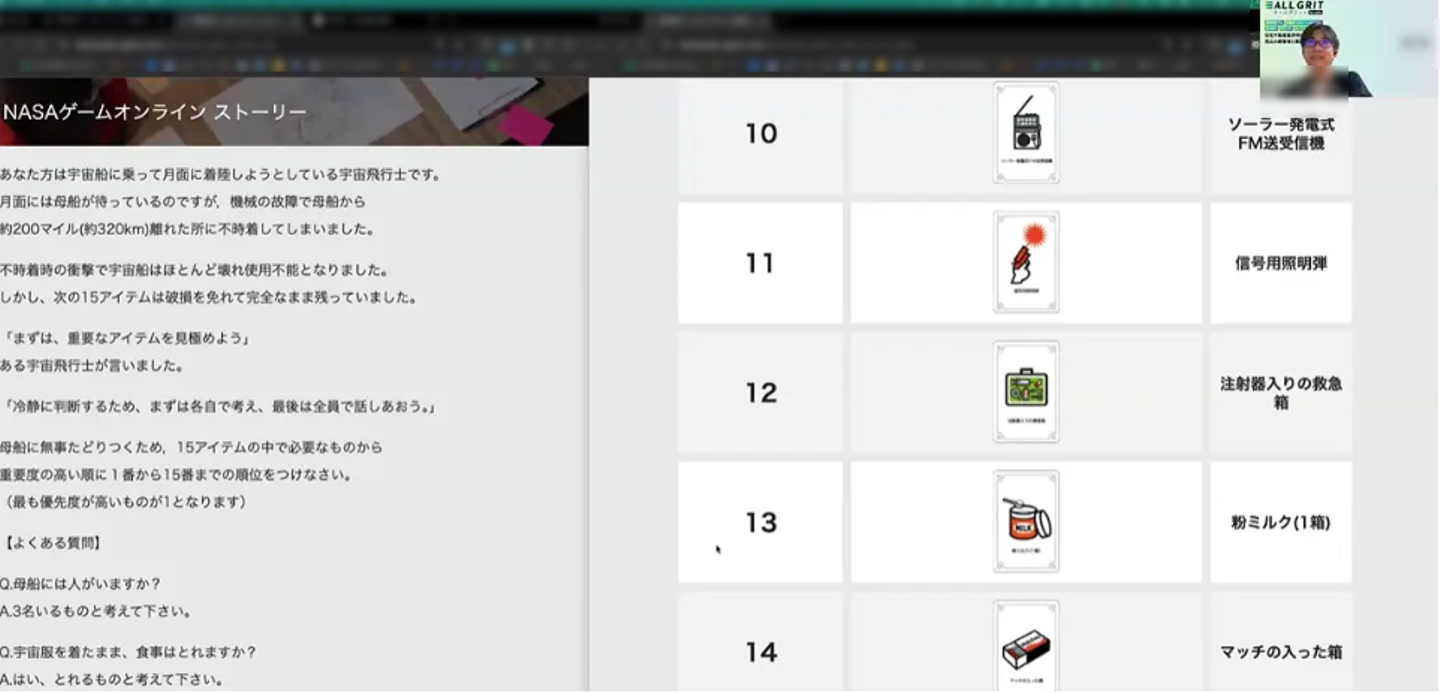

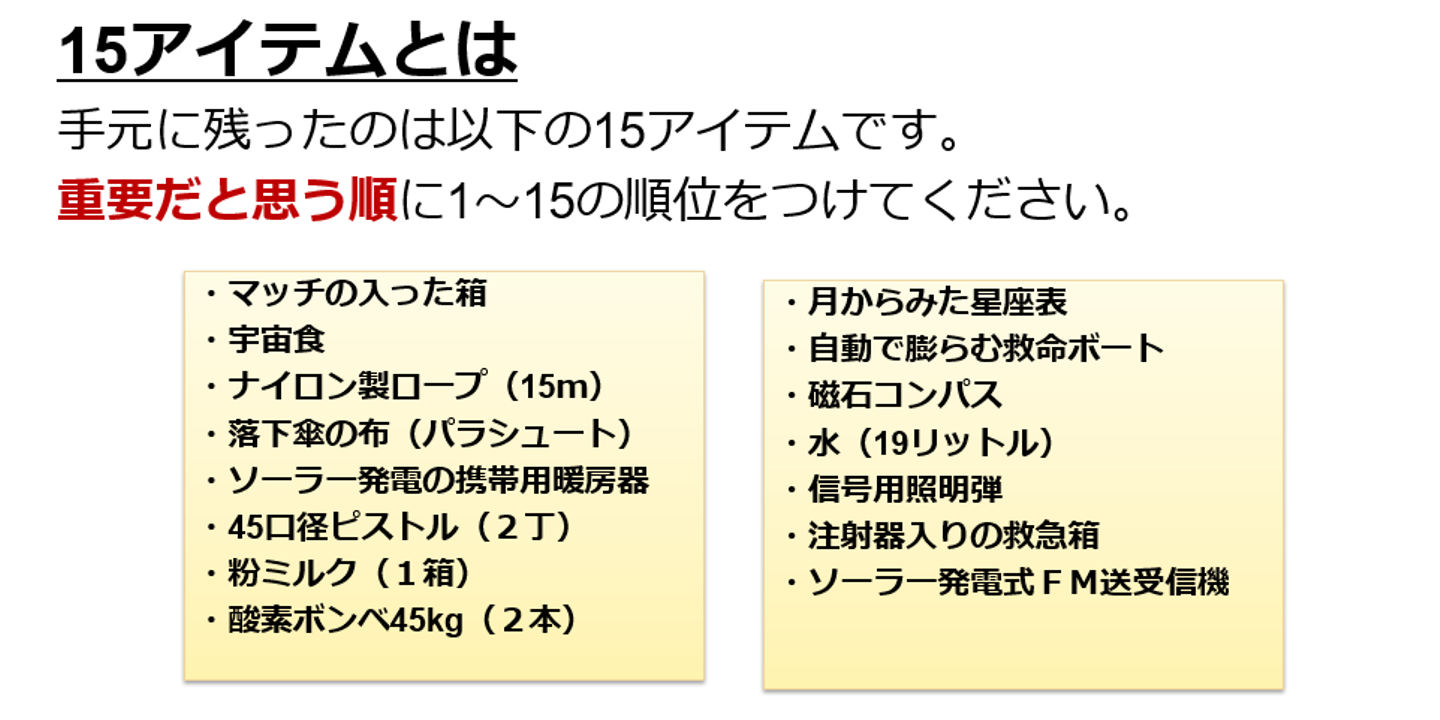

「NASAゲーム」は合意(コンセンサス)形成を目指すゲームです。ビジネス研修のグループワークとしても用いられているものです。

参加者は月に不時着した宇宙飛行士という設定で、320km離れた母船に戻るために、手元に残った15個のアイテムの優先順位を決めていきます。

まず、各自が7分間で個人の優先順位を決定。その後、3〜4名のグループで20分間話し合い、グループとしての最適な優先順位を導き出します。

ここでは多数決ではなく、できるだけ妥協せず、全員が納得する形で合意に至ることが求められます。(全員の命がかかっていますからね!)

最終的に、NASAが発表している模範解答に最も近い個人、及び、チームが勝者となります。

画面共有禁止!口頭コミュニケーションのみで情報を整理せよ!

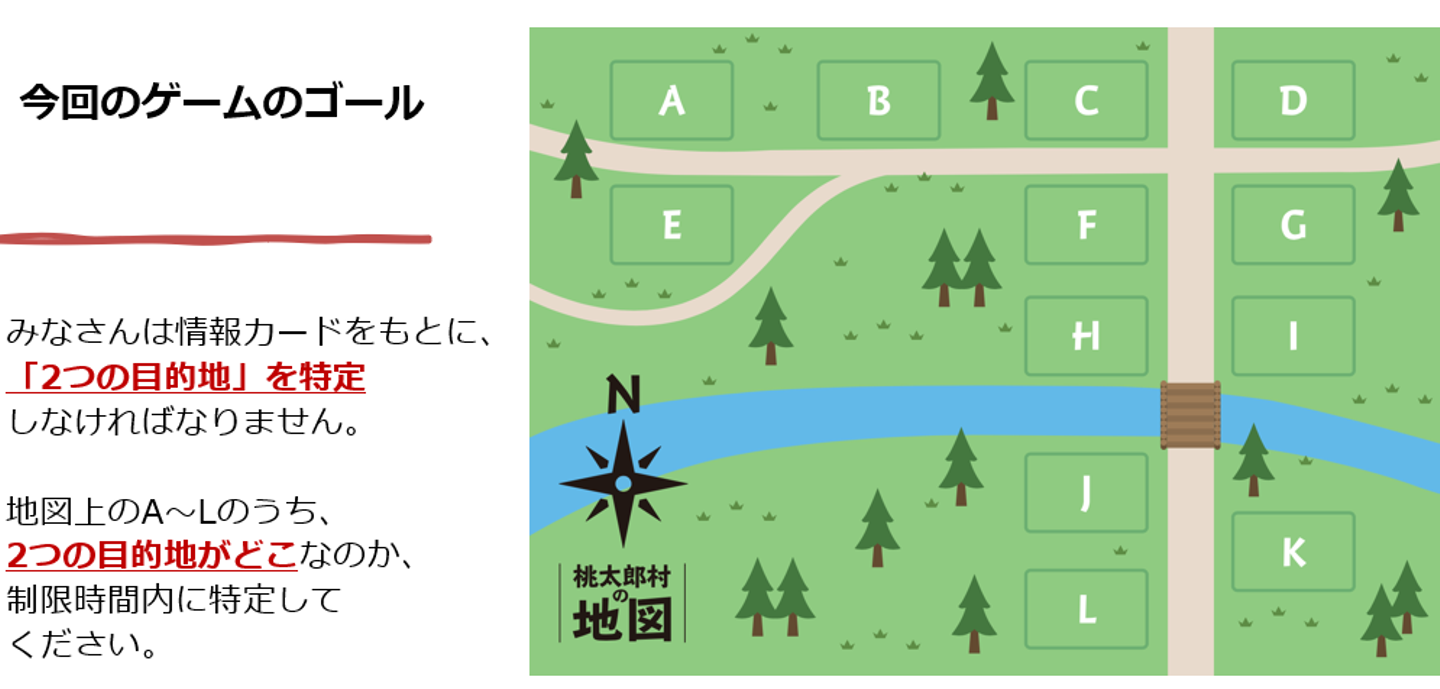

「桃太郎村の地図」はオンラインならではのコミュニケーションのポイントを学ぶために行った協力型ゲームです。

参加者は3〜4名のチームに分かれ、それぞれに与えられた情報カードを口頭のみで伝え合い、制限時間15分以内に「場所(目的地)」を特定することを目指します。

各メンバーには数枚の情報カードが配布されますが、画面共有などで見せることは禁止。口頭のみでの情報伝達が求められます。Zoomのブレイクアウトルームを活用し、チームメンバーと話し合いながら、最終的にチームとしての答えを導き出す流れです。

オンラインワークの会社だからこそオンラインツールで組織活性を

私たちは普段オンラインワークの会社のため、オンラインで組織の活性化やチームワークを強化できるプログラムを実施したいと考えました。

そして、今回「”みんな”でプラットフォームを創る」「お客様をあるべき決断に導く」「配慮はするが遠慮はしない」というバリューにつなげて展開できるプログラムを選定。

これらのバリューをより社内に浸透させることを目的として、導入しました。

グループワークの最後には学びを深める「振り返り」

バリューの浸透のためにも、各ゲームの最後には振り返りの時間を設けました。

グループで考えた方がより良い結果に。「合意形成」の重要性

「NASAゲーム」終了後は、個人で考えるよりも、グループで考えたほうがより良い結果が得られる点に注目しました。

グループで議論すれば、より適切な結論を導き出せる傾向があります。一方、個人の判断の方が正しい結論に近づくケースでは、グループ内での情報共有不足や、議論の方向性を定めず適切な合意形成が行われていないことがあります。

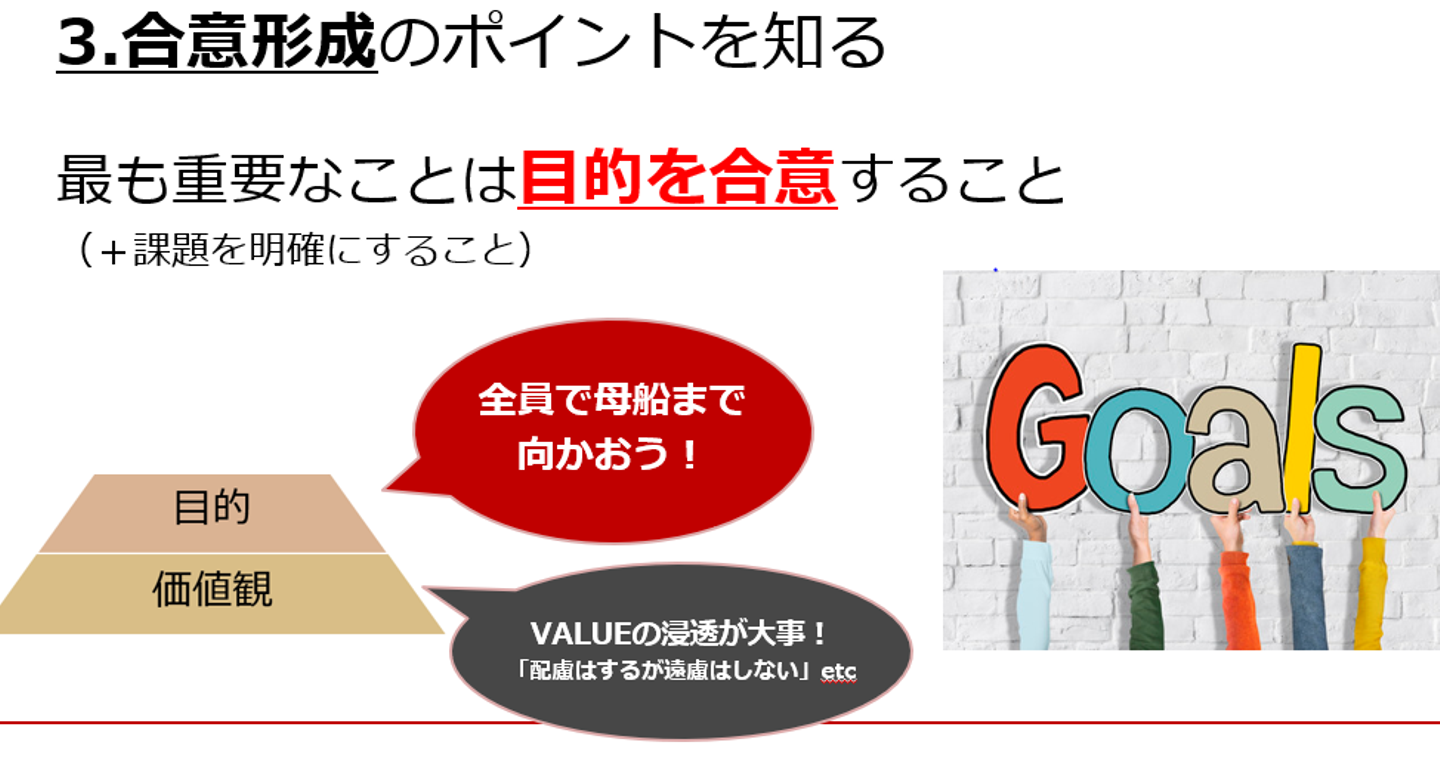

そして、合意形成を進める上では、メンバー各々が「違っている」ことを認識しなければなりません。

- 持っている情報の違い (例:月の温度や磁力に関する知識の有無)

- 解釈の違い (例:320kmの距離を歩けるかどうかの認識)

- 目的の違い (例:母船へ向かうのか、その場で待つのか)

- 価値観の違い (例:全員で帰ることの優先度)

この中でも、議論の前提として、メンバー間で「目的の合意」ができていないと意見が食い違ってしまいます。NASAゲームでは、目的が共有されることで、その後の議論がスムーズに進むことが実感できました。

ゲーム終了後、メンバーからはこのような感想がありました。

「振り返ると、目的の合意がないままの議論も多かったと思う。今後は目的を意識して議論したい。」

「これまで自分は、前提を端折って話してしまうことが多かったと気づいた。」

「まずは目的の合意が大事だとよく分かった。スタートがしっかりできると、その後の話し合いがスムーズにできることを実感できた。」

「価値観やゴールの捉え方の違いだけで、答えが180℃変わることを実感できた!」

NASAゲームを通じて、メンバー全員で合意形成の重要性を改めて学ぶことができました。

基本的にオンラインコミュニケーションは伝わりづらい......だからこそできること

「桃太郎村の地図」の終了後は、報告・連絡・相談時に事実と意見を分けて伝える重要性、わかりやすく伝えるためのPREP法(結論→理由→具体例→結論)を確認しました。

本ゲームの制作会社によると、オンラインでのやり取りはオフラインに比べて約25%も時間がかかるそうです。オンラインコミュニケーションは口頭だけでは伝わりづらく、より丁寧なコミュニケーションが求められるのです。

具体策としては、ZoomやMeetでは画面をON、表情が伝わりやすいカメラや角度を意識、画面共有やチャットの活用、音声がクリアに伝わるヘッドセットの使用、さらには音量や滑舌を普段以上に意識することが重要です。

ゲーム終了後、メンバーからはこのような感想がありました。

「言葉(音声)だけで情報を伝えるのは難しいことを体感し、画面共有やジェスチャーの重要性を感じた。」

「オンラインで伝えやすい、聞き取りやすい、発声やアクセントもちょっとした工夫でできると思った。」

「事実と推測をごちゃまぜにしないことが大事だと気付いた。」

「桃太郎村の地図」を通じて、オンライン環境での情報共有や効果的なコミュニケーションの重要性を実践的に学ぶことができました。

まとめ

私たちは普段からオンラインワークのため、オンラインでのプログラム実施には抵抗はありませんでした。ゲーム感覚のチームビルディング施策をオンラインで行うのは初めての試みでしたが、代表の河野も組織活性化につながるプログラム導入に好感触をもったようです。

メンバーは楽しみながらも真剣に考え、通常業務とは異なる学びを得ることができたと思います。

プログラム実施後、会議中に「そもそも目的は何だっけ?」といった指摘が増え、早速今回の取り組みの効果を感じています。今後もバリューに落とし込めるようなプログラムがあれば、積極的に導入していきたいと考えています。

ギバーテイクオールは、これからも楽しみながら、組織の活性化と成長を加速させていきます!

/assets/images/1950176/original/bcc00c73-bb07-4294-97a8-f81e96ac2ef2?1513251947)

/assets/images/1950176/original/bcc00c73-bb07-4294-97a8-f81e96ac2ef2?1513251947)