4月25日(金)に静岡市のコ・クリエーションスペースで開催されたイベント「つながりをビジネスに変える コミュニティビルダーが語る地域イノベーションの秘訣」では、地域で実践を重ねる3名のコミュニティビルダーが登壇し、地域における新しい価値創造のヒントや具体的な取り組みについて語りました。

ビジネスとコミュニティづくりが交差したとき、地域でどんな“化学反応”が起こるのか?――ゲスト3人がリアルな挑戦談を惜しみなくシェアした濃密な2時間でした。

イベントでは地域活性化の成功事例やコミュニティビルディングのノウハウが具体的に語られ、参加者は熱心に耳を傾けていました。

一言ダイジェスト

人・情報・物語を“発酵”させると、地域に新しいビジネスが立ち上がる。

by ChatGPT

イベントの雰囲気と流れ

- 参加者

地元の起業家・NPOスタッフ・学生・行政職員など約40名。 - 進行

コクリの新村さん(マネージャー見習い)が“緊張とワクワクの間”を絶妙にほぐすファシリ。 - プログラム

- ゲストトーク(各20分)

- パネルディスカッション&質疑応答

- 交流会(30分)

会場は机を取っ払った立食レイアウト。終始ゆるい空気が流れつつ、要所ではメモのペンが走る――“濃いけど居心地いい”夜、という表現がぴったり。

まず最初に登壇した堀下恭平さんは、茨城県つくば市で8年間に3,500回以上もイベントをやったすごい人。「迷ったら全部やる」がモットーで、地域の人が気軽にチャレンジできる空間を作る秘訣を教えてくれました。

参加者が安心して新しいことに取り組める「心理的安全性」の大切さを話していて、非常に勉強になりました。

一番右: 堀下 恭平さん(Tsukuba Place Lab/株式会社しびっくぱわー)

堀下 恭平さん(Tsukuba Place Lab/株式会社しびっくぱわー)

① 堀下 恭平さん(Tsukuba Place Lab/株式会社しびっくぱわー)

- キーワード:

- 『迷ったら全部やる』――選択と集中より“総当たり戦”で突破口を見つける

- イベント3,500回超の運営ノウハウと“心理的安全性”の設計

- アイスブレイクに“5秒で答える無人島クイズ”

→共通物語が生む安心感を実演

- 印象的だった話

無人島に持っていく道具を“5秒で答えて”と投げるアイスブレイク。

参加者が一瞬で打ち解け、その後の議論が一気に深まった。

――「共通の物語を共有すると、人は安心して踏み出せる」という実演だったわけです。

「全部やる」×「心理的安全性」

まずは選択と集中より“総当たり”。挑戦総量を増やし、失敗を許容する空気がノウハウの母数になる。

「挑戦総量を増やす → 失敗を許容する → ノウハウの母数が爆増」という好循環。まずはやってみる総当たりこそ、地域にイノベーションの“芽”をまく最短ルート!

次に登壇した土肥潤也さんは「みんなの図書館さんかく」を全国91地域に展開中。本棚オーナー制度っていうユニークな方法で、本棚オーナーが自分たちで公共の場を作り上げるアイデアをシェアしてくれました。

また地域の人が主体的に取り組むことで様々な取り組みが持続可能になったり、新しいチャレンジができるという気づきを得られました。

土肥 潤也さん(一般社団法人トリナス)

② 土肥 潤也さん(一般社団法人トリナス)

- キーワード/ハイライト

- “私設パブリック”を体現する『みんなの図書館さんかく』

- 本棚オーナー制度=月2,000円で“私設公共”に“出資&参加”

- 既に全国91地域に横展開&“学び合う連合”が形成中

- 刺さったフレーズ

「図書館を作りたい人は実は山ほどいる。じゃあ老後まで待たずに、みんなで今やろう」。ビジネス化よりも“居心地のいい余白”を守る設計が結果として持続可能性を生む――目からウロコ!

「本棚オーナー制度」×「私設パブリック」

小額でも“参加費”を取ると当事者意識が爆増=コミュニティは自走モードへ。

「小額でもお金を払う=当事者意識にスイッチが入る」。“参加費”はコミュニティの自走燃料。余白を残しつつルールを名付ければ、メンバーが勝手に広げてくれる。

最後に話をしてくれた片倉廉さんは、コミュニティ型シェアハウス「リバ邸」を運営しています。シェアハウスはただ住むだけじゃなくて、人とのつながりを深めたり、孤独を解消したりする力もある。参加者の日常を豊かにするためにコミュニティが大切だという話がすごく共感できました。

片倉 廉さん(株式会社リバ邸)

③片倉 廉さん(株式会社リバ邸)

- キーワード/ハイライト

- コミュニティ型シェアハウス「リバ邸」100拠点(国内外)

- キャンプ場 Untitled(山梨) / PARADAISE(沖縄/クラファン中)

“住まい×遊び場”のハイブリッド - 元ホスト→連続起業家という異色キャリア

“自分が面白がれる場所”を連鎖的に量産

- 学び

住まい・遊び場・仕事を“ゆるく束ねる”ことで人間関係が育ち、いつの間にか事業機会が転がり込む。大事なのは「自分が面白がれる場所をまず作ること」。

「シェアハウス100拠点」×「キャンプ場」

住まい・遊び場・仕事をゆるく束ねるて、”人の物語”を編集すると関係性がそのまま経済圏に育つ。スケールの鍵は“横展開しやすいフォーマット”。

後半はゲスト3人でパネルディスカッションを行いました。コミュニティをビジネスとして成り立たせるためのヒントがたくさんありました。

後半: パネルディスカッション

コミュニティの熱量をどう収益化?

堀下:満足度が先、マネタイズは後追いで十分、「収益と公益性のバランスが鍵」

「スモール&ローリスク」×「行政に頼らない」

“まず稼がない”発想で継続率アップ。

土肥:お金より「当事者意識」を循環させる設計を

片倉:場所そのものより“人の物語”に課金ポイントがある

「参加者自身が楽しめて満足できるコミュニティが大事」

属人性と持続可能性のバランス

堀下:スモール&ローリスクでまず回す→仕組み化→権限委譲

土肥:「代表が抜けても回る仕組みを—役割の細分化と“任命力”がカギ」

「余白」×「任命力」

運営が手放す余白こそ、メンバーの創造性が芽吹く土壌。

役割を“名付けて”渡すと人は動く。

関係性がプロジェクトを加速する瞬間

堀下:「情報+人+物語を紡ぎ直すと、化学反応が起きる」

片倉:好きが先に立つと“下心”も健全に機能する

今日の持ち帰りメモ(個人的ベスト3)

- 施設に “余白”を残す設計がコミュニティを長持ちさせる

- 数字より先に関係性の質を上げると、結果としてビジネスが回る

- 下心ゼロでは続かない。だけど“好き”が先に立つと下心もうまく機能する

参加者も積極的に質問していて、「田舎でビジネスを始める初動は?」、「最初の一歩をどう踏み出すか?」とか「行政や地域のキーパーソンとの連携方法」についてリアルなアドバイスがもらえるなど、大変参考になりました。

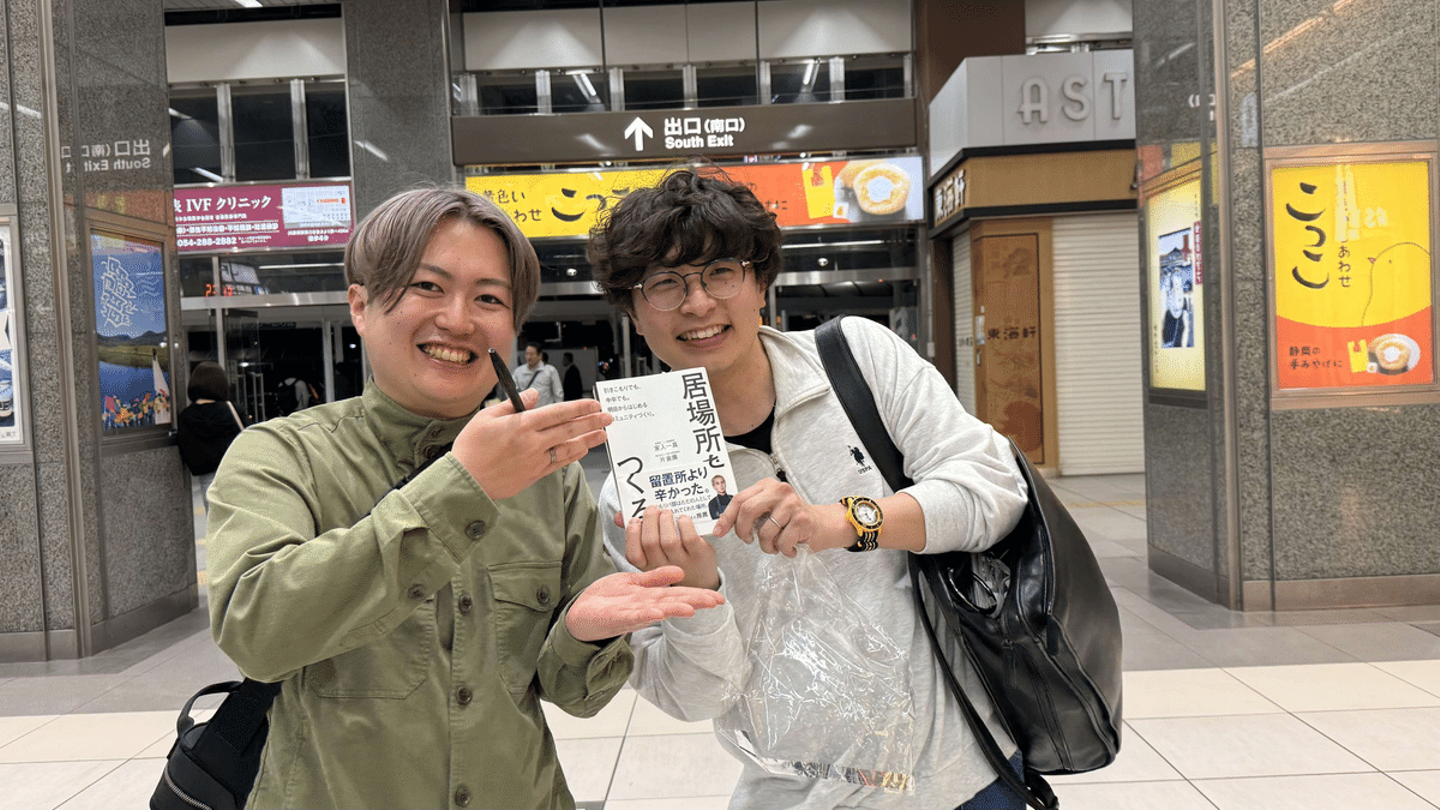

最後はみんなで交流会。名刺交換したり、具体的な相談ができたり、参加者同士がすごく楽しそうに会話していました。ゲストの周りには質問の列。その場で「キャンプ場視察ツアー」「図書館見学会」の日程が決まるほどの熱量で、会場は最後までざわざわと賑わいっぱなし!「本のサイン会」も行われてましたw

片倉廉 著書:居場所をつくる

「自分の地域でもすぐにやってみたい!」とか「具体的なヒントがもらえてよかった」という声も聞こえてきて、イベントの熱気が最後まで続いていました。

最後に

3人とも泥くさく試行錯誤してきたリアルが垣間見えて親近感しかなかった。これなら私も一歩踏み出せそう。3人の作る空気感が非常に心地よく、さすがコミュニティービルダーというセミナーでした。」

――まずはコクリで小さな勉強会を開いて“総当たり”を実践してみようか。

/assets/images/11069952/original/d180219a-dba3-45a7-a478-db4f51e18532?1667573643)

/assets/images/11069952/original/d180219a-dba3-45a7-a478-db4f51e18532?1667573643)