Mediiのバリューを体現し、事業や組織に大きく貢献したメンバーを表彰する「Medii Value Award」。

2025年上半期、「Team Medii」部門のMVAを賞を受賞したのは、プロダクト開発チームの藤井元貴さんです。

2025年7月にリリースした医師向けAIサービス「Medii Q」において、プロダクトマネージャーとして、企画からリリースまでを牽引し、社内のあらゆるメンバーを巻き込み、驚異的なスピードでプロダクトを立ち上げました。

元々AIには全く詳しくなかったと話す藤井さんが、なぜ一大プロジェクトを率いるに至ったのか、その渦中で何を感じ、どう行動したのか。

Team Mediiを体現した仕事の向き合い方や、Medii Q誕生の裏話を聞いてみました。

Team Mediiとは

Mediiが掲げる3つのバリューのひとつ。役職や社歴に関係なくフェアでフラットに、誰もが安心して自分の考えをオープンにできる「背中を預け合える」ほどの信頼関係でできたMediiの目指すチームの姿を表しています。

目次

Medii Q立ち上げのはじまりと、そこにあった挑戦

懐に飛び込み、巻き込む。チームをつなぐオープンコミュニケーション術

次こそ獲りたい「成果最大化」賞。Team Mediiの先に見据える目標

Medii Q立ち上げのはじまりと、そこにあった挑戦

──受賞、おめでとうございます!受賞した時はどんな気持ちでしたか?

素直にめっちゃ嬉しかったですね。ちょうどMedii Qをリリースできたタイミングだったので、もしかしたら呼ばれるかも…とは思っていましたが、自分では「成果最大化」部門かな?と想像していたんです。※

なので、成果最大化部門で名前が呼ばれなかった時は「あ、ダメだったか…」と一度落ち込みました(笑)。まさか「Team Medii」で呼ばれるとは思ってもいなかったので、「僕、ここなんだ!」というのが一番の驚きでしたね。

※「Medii Value Award」は、3つのバリュー「カスタマーハピネス」「成果最大化」「Team Medii」と総合MVPの受賞部門があります。

──上半期は「Medii Q」の開発でまさに激動だったかと思いますが、改めてどんな半年でしたか?

あっという間でしたね。Mediiでは以前からAIを活用した機能開発は検討していましたが、上半期が始まった時点では、今のMedii Qのようなプロダクトをつくる構想はなかったんです。

3月頃に、ChatGPTやGeminiなどのAIツールが急激に進化して盛り上がる中で、代表の山田さんやVPoPの清水さんから「もっとAIを積極的に取り入れよう」「今こそ動くべきタイミングだ」という声が上がって。そうした会話の中から「Mediiとしてどんな形のAI活用が本当に価値につながるのか」を模索し始め、そこから急遽、具体的なサービスとしてMedii Qの構想と開発がスタートしました。

実際に動き出したのは4月頃で、5月20日に検証版をリリースできたので、ギュッと詰まった開発期間でしたね。チームにとっても、個人的にも、Medii Qを世に出せたことは本当に大きな出来事でした。

──AIには詳しかったんですか?

いえ、元々AIに詳しかったわけではなくて、「ChatGPTって便利だな」くらいの知識の浅さでした(笑)。

ただ一番最初にやったAIを活用した機能開発は、医師向け専門医相談サービス「Medii Eコンサル」で、主治医の悩みを簡単なアンケートで入力してもらい、その内容から専門医への相談文をAIで自動生成するというものでした。

相談文を一から考える負担を減らし、より気軽に相談してもらえるようにしたいという狙いがありました。

その流れもあって、「今後のAI活用の方向性を、ちょっと考えてみてよ」と任されたのがきっかけです。まさか自分が中心になって、こんなドメイン級のプロダクトをやるとは思っていませんでした。

そこから一気に社内のAI活用全体にも関わるようになり、いつのまにか「AI大臣」と呼ばれるようになりました(笑)

──Medii Qの開発で特に大変だったことは何ですか?

Medii Qを通して医師にどんな価値を届けるのか、コンセプトを言語化して合意形成していく過程が一番大変でした。「なぜMediiがやる必要があるのか」「医師にとって本当に嬉しいことは何か」といった問いを軸に、VPoPの清水さんや代表の山田さんを巻き込んで、何度も何度も議論しましたね。

会社にとって大きなターニングポイントになりうるプロジェクトだというプレッシャーをひしひしと感じていました。そして、社内の主要な開発リソースをMedii Qに集中させるという決断が下されたんです。

自分がそれだけ多くの期待とみんなのリソースを背負っているという重圧は凄まじかったですが、ゼロからプロダクトを形にし、無事にリリースできた経験は、間違いなく自分の成長に繋がったと感じています。

懐に飛び込み、巻き込む。チームをつなぐオープンコミュニケーション術

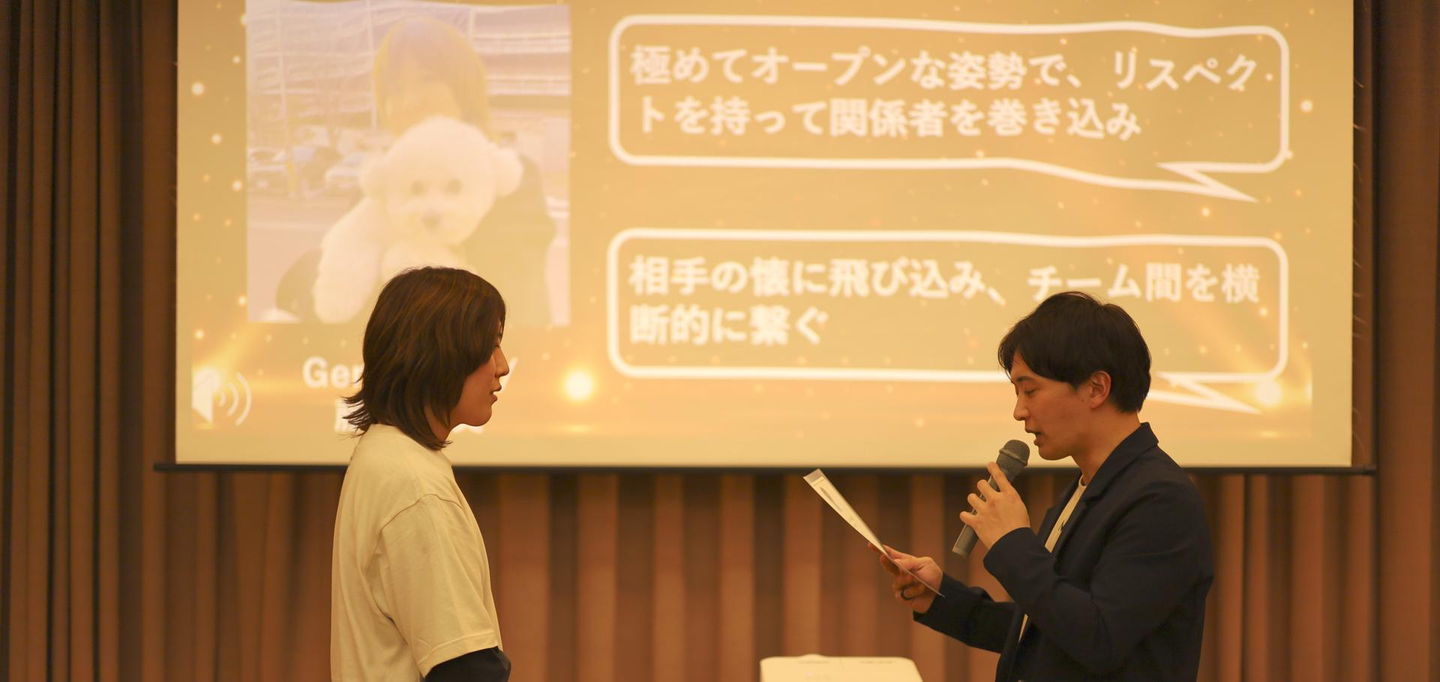

社員のノミネートで選出されるMVA。スクリーンに主な受賞理由が映し出される

──現在の業務について教えてください。

これまでセールス側とプロダクト側の両方を経験してきましたが、Mediiに入社した時は「現場の課題を理解しないとプロダクトは作れない」と考えていたので、50:50で両方の業務に携わっていました。

その後、徐々にMedii Q関連の業務が増えていき、今では完全にプロダクト専任です。とはいえ、今でもソリューションチームのMTGに定期的に参加したり、隔週のスプリントレビューでプロダクトの進捗を他チームに共有したりと、チーム間の連携は意識して続けています。

──「Team Medii」のバリューについて、普段意識していることはありますか?

これまでのキャリアの中で、セールスの立場でプロダクトチームとの間に「分断」を感じたことがありました。プロダクトへの要望を上げても進捗が見えづらかったり、リリース情報の共有タイミングによって動きが後手に回ってしまったりなど、情報のズレによる動きづらさを感じる場面がありました。

そうした経験があったからこそ、Mediiではチーム間で情報格差が生まれないよう、意識して動いています。例えば、プロダクト側の情報をタイムリーに共有したり、要望を拾うために他チームの定例に顔を出したりしています。要望フォームはあってもなかなか書きづらい方も多いと思うので、自分から足を運んで繋ぎにいくことを心がけています。

あとは、Slackでのテキストコミュニケーションですね。同じ言葉でも「よろしくお願いします」と送るのと、「よろしくお願いします😊」と送るのでは、受け手の印象が全く違うので、絵文字は積極的に使っています。

──藤井さんからは、話しやすい柔らかい雰囲気が出てますよね。

人当たりが良いと言われるのは、生まれ持ったラッキースキルかもしれません(笑)。でも意識してやっていることもあって、Slackでメンションを飛ばす時は、文中で相手の名前をもう一度入れるようにしています。

口頭で話す時も同じで、名前を呼ぶ方が少し距離が縮まるという情報を目にしてから、意識的に取り入れるようになりました。

次こそ獲りたい「成果最大化」賞。Team Mediiの先に見据える目標

──最後に、これからの目標を教えてください。

今回、チームを巻き込んだ動きを評価していただいてTeam Medii賞をいただけたのは嬉しかったです。Mediiには、それぞれ異なる観点から大切にしているバリューがあり、どの賞にも同じくらいの価値があると思っています。

その上で、次は「成果最大化」のバリューをもっと体現できるような取り組みをしていきたいという思いがあります。成果最大化は、会社のミッションに対してどれだけインパクトを出せたかを問う賞でもあるので、評価してもらえるような成果を出していきたいです。

そのためにも、Medii Qをもっと多くの医師に使ってもらえるプロダクトに育てて、「MediiといえばMedii EコンサルとMedii Qだよね」と言われる状態にすることが、今の目標です。

リリースはひとつの大きな節目ではありましたが、挑戦はそこからが本番。どうやって根付き、医師の日常に役立ち続けるプロダクトになるか。その問いと向き合いながら、これからも挑戦を続けていきたいです。

チームの垣根を超え、周囲と積極的に対話しながら連携の質を高めていく藤井さんの姿勢は、チーム全体の相乗効果を引き出し、プロダクトの精度やスピードといった成果の質にもつながっていると感じます。

この記事を読んで、Mediiのカルチャーに共感してくださった方は、ぜひ一度お話してみませんか?

/assets/images/11392831/original/1c9c1747-927e-4b95-a232-f1c21b3c8727?1670203453)

/assets/images/11392831/original/1c9c1747-927e-4b95-a232-f1c21b3c8727?1670203453)

/assets/images/11392831/original/1c9c1747-927e-4b95-a232-f1c21b3c8727?1670203453)