Mediiでは、「誰も取り残さない医療を」というミッションの原点に立ち返る場として、社内イベント「Medii Patient Voice」を定期開催しています。難病や希少疾患の患者さんをゲストにお招きし、そのリアルな声に全メンバーで耳を傾けることで、医師の先にいる患者さんの存在を強く意識し、事業へと繋げていくための大切な機会です。

今回は、日本に約4,000人しかいない希少疾患「慢性炎症性脱髄性多発神経炎」(以下、CIDP)患者であり、SNSやnoteなどで「難病と、暮らしと。」として情報発信されている「難くら」さんをお招きしました。

診断に至るまでの道のりや、診断難民が生まれる背景にある「3つのロス」、さらに治療の選択で直面した苦悩と自身の活動に込めた想いなど、リアルな体験を語っていただきました。

ゲスト「難くら」さんと、難病「CIDP」

今回ご登壇いただいたのは、ご自身の体験を発信し、多くの人に難病のリアルを届けている「難病と、暮らしと。」(以下、難くら)さんです。

Xアカウント:https://x.com/CIDP2024

note:https://note.com/sick_in_the_day

難くらさんとMediiとの出会いは、noteの企画「#推したい会社」がきっかけでした。そこで難くらさんは、ご自身の記事の中でMediiを「日本に存在する600万人の難病患者を救う、まさに希望の星」と、紹介してくださいました。

🔽ご紹介いただいた記事はこちら

https://note.com/sick_in_the_day/n/n5424fc65616e

このご縁から、「Medii Patient Voice」へのご登壇をお願いしたところ、快く引き受けてくださいました。

難くらさんが罹患している「CIDP(慢性炎症性脱髄性多発神経炎)」は、日本国内の推定患者数が約4,000人という希少疾患で、未診断の患者さんも少なくありません。

CIDPは、本来は神経を守る役割を持つ「ミエリン」が、免疫の異常によって攻撃されてしまい、神経伝導がうまくいかなくなる希少疾患です。その結果、手足の運動障害や感覚障害が現れ、8週間以上にわたって進行していくのが特徴です。

「ポテチの袋が開かない」から始まった診断までの道

難くらさんの闘病は、ある冬の日「ポテトチップスの袋が開かない」という、ほんの些細な違和感から始まりました。

難くらさん:

「当初は、そういう日もあるだろうとあまり気にしていませんでした。でもその3ヶ月後の春、風邪をこじらせて病院に行く機会が増えた時に、妻から『自分の違和感も正直に話した方がいいんじゃない』と助言を受けました。そのきっかけで、『実は力が出ないんです』と相談したのが始まりでした。」

そこからCT、MRI、腰椎穿刺、神経伝導速度検査など、数々の検査を受けるも原因は一向にわかりません。その間にも症状は進行し、夏を迎える頃には、もともと70kg以上あった握力が5kgまで急落。ドアノブさえ開けられない状態にまで陥りました。

診断がつくまでにかかった期間は8ヶ月。最終的にセカンドオピニオン先の医師が、CIDPと判断して緊急治療に踏み切ったことで、難くらさんはようやく治療のスタートラインに立つことができました。この8ヶ月という期間ですら比較的早期発見にあたるという事実が、希少疾患の診断の難しさを物語っています。

難くらさんは当時の心境をこう振り返ります。

難くらさん:

「確定診断を受けたときは、今思い出してもちょっと涙が出そうになるぐらい、受け入れられなかったですね。日本に4,000人しかいない病気なので、自分がまさかなるわけないだろうという思いもありましたし、聞いたこともない病気で、この先どうなるかもわからない。涙をこらえられなかったです。」

命懸けの治療選択と、主治医の支え

診断が確定し、ようやく治療が始まりました。しかし、それは新たな苦悩の始まりでもありました。

治療はまず、免疫グロブリン療法から始まりました。ところが、難くらさんは最初の投与で強い副作用が出てしまいました。

難くらさん:

「発熱や頭痛など、薬の副作用として書かれているものがほぼ全部出てしまいました。そこで、別の製剤に変えてみたのですが、2回目の投与の2日目に、アナフィラキシーショックを起こし、治療は中断せざるを得ませんでした。

免疫グロブリン製剤で強い反応を経験した以上、同じ治療法でいくと次は命の危険性もある。そのため、HCU(高度治療室)に入院して安全を見ながらもう1回最初の薬を試すか、もしくはステロイド療法に切り替えるか、二つの選択肢が提示されました。」

過去に別の病気でステロイドを多用した経験から、副作用への強い抵抗感があった難くらさんは、免疫グロブリン療法をもう一度受けることを希望しました。その強い意思を受け、主治医がチームを説得したそうです。

難くらさん:

「チームの他の先生方はステロイドを推奨する中、主治医は私の今後のことも考えると、免疫グロブリン療法を再トライすべきだと主張し、合意を得たそうです。それが効を奏して、今は3週間、4週間間隔で少しずつ間隔を延ばして治療を続けられています。主治医には本当に感謝しかないです。」

患者さんの想いと、それを理解して寄り添う医師の支えが、現在の安定した治療へと繋がっていました。

診断がつかない―その背景にある「3つのロス」

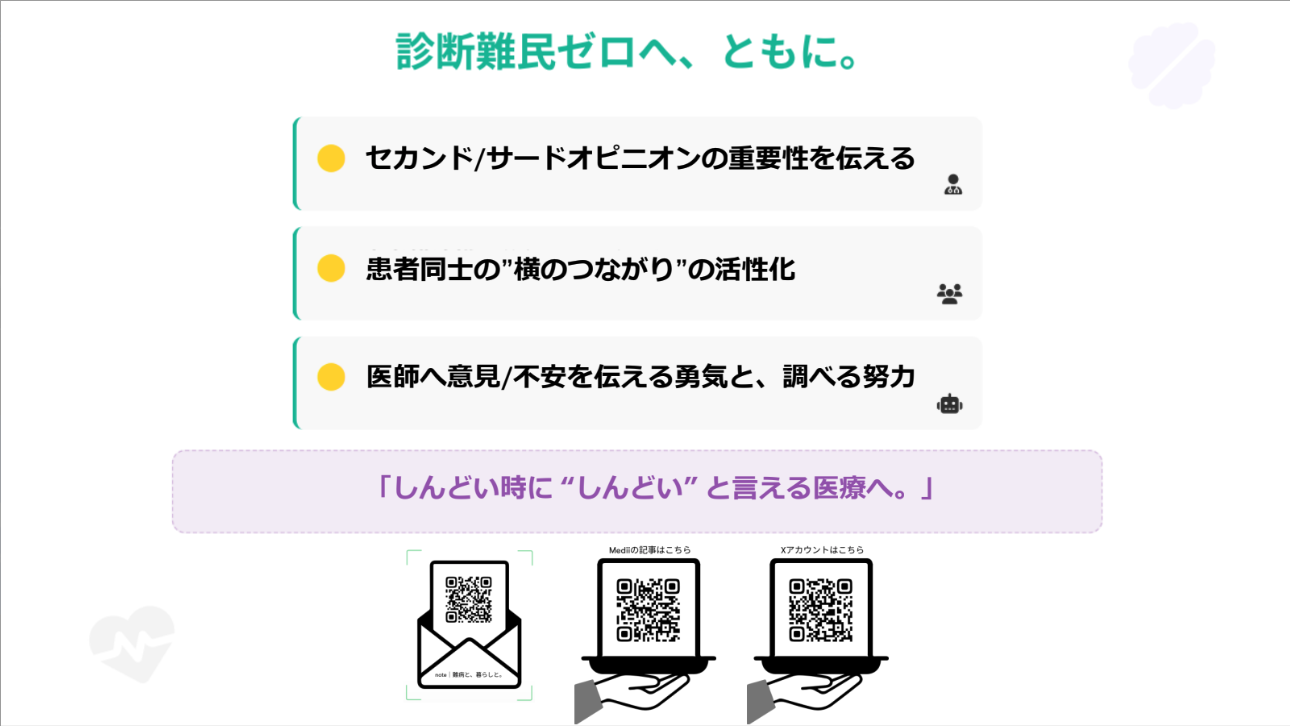

この診断から治療に至るまでの壮絶な道のりを振り返り、難くらさんは、なぜこれほどまでに診断が困難な状況が生まれてしまうのか、その理由をご自身の体験から導き出された「3つのロス」という言葉で説明してくれました。

- コミュニケーションロス:患者が自身の症状を正確に言語化し、医師に伝えきれないこと。

- タイムロス:病院までの通院時間、次回の予約が数週間後になるなど、時間がかかりすぎてしまうこと。

- オポチュニティーロス:希少疾患ゆえに専門医が少なく、適切な治療機会にたどり着けないこと。

この3つのロスが重なることで、患者さんは診断がつかないまま、最適な治療が受けられず、症状が深刻化していくという残酷な現実に直面します。特に、「コミュニケーションロス」は、診断がついた後も形を変えて患者さんの前に立ちはだかります。

患者が抱える「伝えること」の壁

難くらさんは、診断確定後も続く「しんどさ」について語ります。アナフィラキシーショックとの闘い、ステロイドの副作用への恐怖、免疫グロブリン製剤の効き方の不確実性、そして今後の治療計画への不安。

こうした専門的で複雑な不安や、目に見えない体調の変化を正確に医師に伝え、治療方針について深く対話することは容易ではありません。

難くらさん:

「お医者さんに対して今の自分の気持ちや不安などを伝えることって、すごく難しいし勇気がいることだと思っています。自分が抱えているしんどい気持ちを打ち明けること、そのものがもうしんどいんですね。」

この「伝えること」の壁は、医師との間だけに存在するわけではありません。

難くらさん:

「自分が抱えてる症状っていうのを誰かに話すこともなかなかできないっていうのが、私自身も抱えていた難病患者の悩みだと思っています。だからこそ、患者同士の交流が生まれて、お互いの闘病を励まし合えるようなコミュニティを作ることが重要だと感じています。」

患者さんが自ら情報を得ようにも、専門的な医学論文や難解な公的文書などが多く、決して容易ではありません。患者さんが直面する様々な壁を乗り越えるため、難くらさんが選んだのが、Xやnoteでの情報発信でした。そこには、明確な活動ポリシーがあります。

難くらさん:

「やっぱり『ファンになってもらう』ことって非常に重要だと思ってます。難病患者にしかわからない話だと、どうしても伝わらない。ムーブメントを作り出すためには、難病と関係なく興味を持ってもらう必要があります。

いきなり難病の話をすると見る人に興味を持ってもらえないし、難しい。できる限り少しでも面白い話とか笑える話っていうのを出すことで、いろんな人に興味を持ってもらいつつ、難病の人たちが記事を見ても、重い悩みを思い出す前に頭をリフレッシュして、楽しく見てもらえるように、わかりやすくポップに情報を届けることを心がけています。」

診断における「運要素」を、仕組みで解決する未来へ

難くらさんは、ご自身の情報発信を通じて患者同士のコミュニティを育む一方で、一個人の活動だけでは解決できない医療の構造的な課題にも目を向けます。ご自身の8ヶ月間の診断プロセスを振り返り、それが東京という場所だったからこそ可能だったと語ります。

難くらさん:

「私の場合、東京という医療がかなり発展していて病院もたくさんあるエリアだったので、比較的早期の発見に繋がりました。これが地方だったらこうはいかないだろうな、というのは身にしみて感じています。」

その思いを強くしたのが、離島に住む同じCIDP患者との交流でした。難くらさんは、専門医へのアクセスが限られる地域による医療格差の問題を提起します。

この言葉に、自身も難病患者であるMedii代表の山田が強く応えます。

Medii 山田:

「1人の医師がどんなに頑張っても、希少疾患に対応するのはどうしても限界があります。なぜなら、希少疾患の数は7,000種類以上もあって、患者さんは全国どこにでも生まれます。それぞれの疾患に詳しい専門医は数人、数十人しかいない領域もあり、全国に点在している。地域や病院によって診断や治療にたどり着くまでの道のりに違いが出てしまうんです。

その結果、患者さんにとっては診断や治療に出会えるかどうかが“運任せ”、まるで“ガチャ”のように感じられることがあります。私自身も難くらさんも、その現実を経験してきました。

こうした構造的な問題は、仕組みで解決するしかありません 。そのために“Medii Eコンサル”や“Medii Q”を開発しました。主治医が全国の専門医に相談できたり、AIでエビデンスを即時に得られることで、場所や環境による違いを少しずつ埋められるはずです。

私や難くらさんが経験したような苦しみを、未来の誰にも繰り返させない。難くらさんは情報発信を通じて、私たちは医師を支えることで、同じ未来を目指しています。思いは一つ、同じチームとして、皆で力を合わせて誰も取り残さない医療を目指していきたいです。」

患者さんのリアルな声に触れ、その痛みの深さ、そして我々が取り組むべき課題を改めて胸に刻んだ今回のMedii Patient Voice。社員一人ひとりが「誰も取り残さない医療を」の実現に向けた決意を新たにし、自分たちが立ち返るべき原点を再確認できた、非常に貴重な時間となりました。

難くらさん、貴重なお話をありがとうございました。

/assets/images/11392831/original/1c9c1747-927e-4b95-a232-f1c21b3c8727?1670203453)

/assets/images/11392831/original/1c9c1747-927e-4b95-a232-f1c21b3c8727?1670203453)

/assets/images/11392831/original/1c9c1747-927e-4b95-a232-f1c21b3c8727?1670203453)