【IT企業で働く私の記録 #5】案件参画時に心掛けている3つのこと

Photo by Marc-Olivier Jodoin on Unsplash

サクッと読める:読了まで3分

この記事では、案件参画時の心構えについて記載していきます。

こんにちは、システム開発部の秦です。

タイトルから見て、「また心掛けている系の記事か」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。(笑)

でもマインドって本当に大事なんですよね。

前回記事は入社時から心掛けていることについて書きました。こちらは今回の記事にも通づるものがありますが、社内での振る舞いについてフォーカスしております。

今回は案件参画時の振る舞いについて、基本的なことですが記載しております。

最後まで読んでいただけますと嬉しいです。

PROOFのようなSES企業の場合、参画先のプロジェクト内で仕事をすることになりますから、

「案件に参画する」=「会社の顔として仕事をする」ことになります。

つまり、一人の行いが会社全体の評価に繋がるということです。特に新規参画先の初案件は、今後の付き合いを大きく左右します。

丁寧な仕事をすれば「いい会社だな。別の案件で人が足りていないから、誰か紹介してもらおう」とポジティブな付き合いが継続します。

しかし、いい加減な仕事をすれば「もうお付き合いすることはできない。この案件っきりで終了だな」とせっかく繋がったご縁も終了となることも少なくありません。

参画先は案件で活躍してくれることを期待して契約しますし、送り出すほうもお付き合いを継続できるようなパフォーマンスをしてほしいと思っています。

そうした期待に応えられるよう心掛けている3つのことについてご紹介します。

①報連相をきっちり行う

至極当たり前の話ですが、報連相は欠かせません。

あるチームメンバーが進捗報告を適当に誤魔化し続け、蓋を開けてみたら何も進んでおらず期限に間に合わせるため他のメンバーで分担してタスクを巻き取る、なんてことも発生します。

その分工数も膨らみますし、下手すると納期も遅れます。参画先との信頼関係にも悪影響ですが、参画先とお客様との関係にも影響を及ぼします。

特に、できていないことの報告は本当にしづらいです。

しかし、報告すると解決策だったりタスクの見直しがされることが殆どです。1人で責任を負う必要はありませんから、困った時はすぐに相談して周りに助けを求めることがベストです。

「報連相なんて、そんな簡単なこと」と蔑ろにせず、適切な報連相を心がけましょう。

②タスクを進めるうえで、分からないところはクリアになるまで確認する

何回も質問のラリーが続くと、

「こんなに聞いて、迷惑かな」

「聞かなくても分かるだろって思われたりしないかな。。」

などと不安になる方がいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、タスクにおける不明点は全てクリアにしたうえで取り掛かかるべきです。

最初はちょっとした認識のズレでも、プロジェクトがどんどん進んでいくにつれてズレが大きくなり、最終的には全く違うものができていた、なんてことが起こり得るのです。

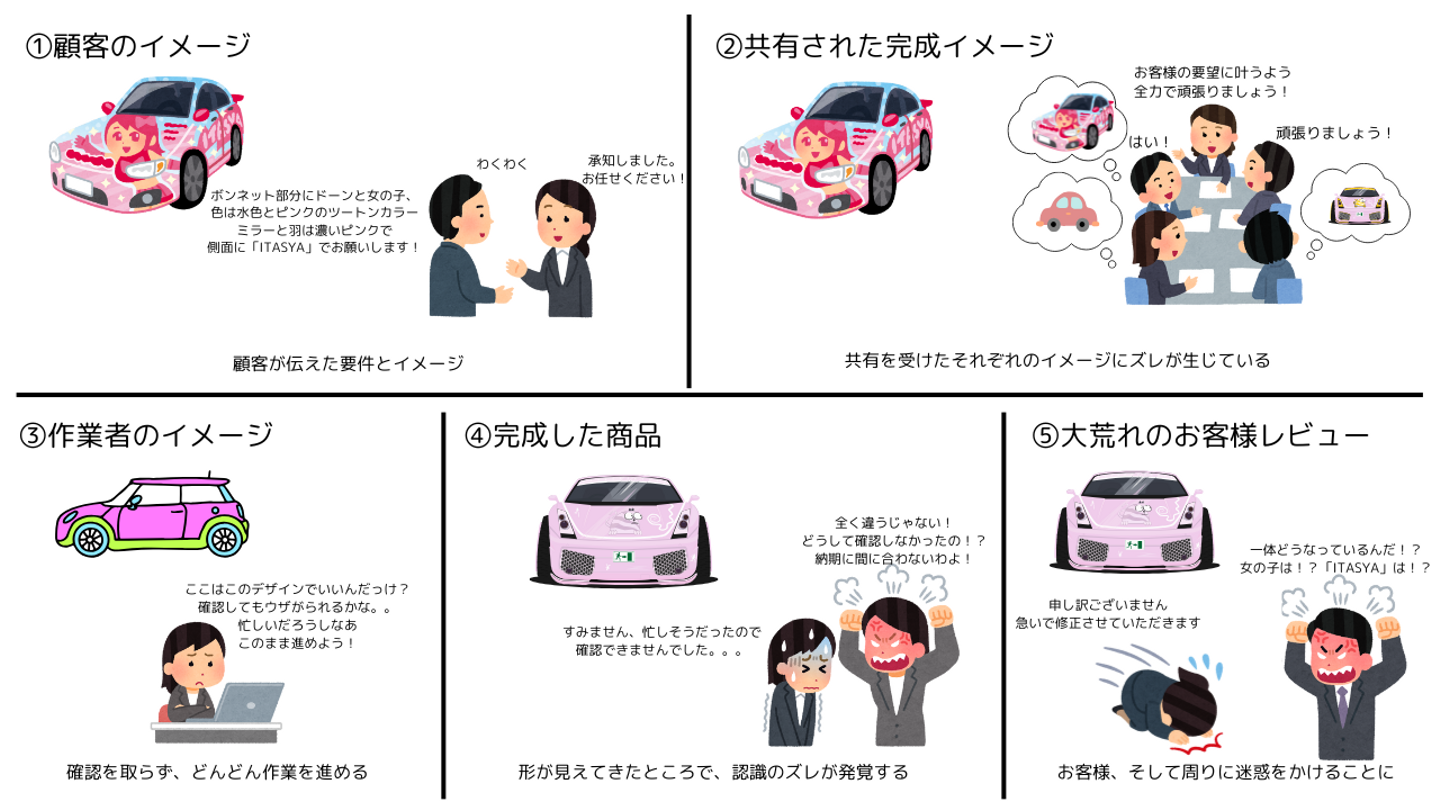

突然ですが、簡単な5コマ漫画にお付き合いください。

この漫画のように、締め切り間近になって「要望と全く違うよね!?」とチーム内で気づいたり、お客様レビュー時になって「あれ?要望していたものと全く違うんですけど!」とお客様から指摘が入った時のことを想像してみてください。。。背筋がゾッとしますよね。。

認識を合わせないと、本来必要だったものとは全く違うものが出来上がることを風刺している、「顧客が本当に必要だったもの」という有名なイラストもあります。ご存知の方が多いかと思いますが、もし初めて知った方は是非調べてみてください。

実は私も過去に、

「こんなしょうもないこと、聞いてもいいのかな」

と質問するまでに時間がかかったこともあります。

しかし今では、

「しつこく聞くことより、認識がズレたまま作業した結果、全く違うものを作られるほうが迷惑だろう」という結論に至り、分からないところはすぐ質問するようになりました。

風通しが悪く、社内外問わず不明点を聞ける状況じゃない場合、それこそ転職をお勧めします。

PROOFは非常に相談しやすい環境ですので、この点に悩まれている方はぜひPROOFへの転職を検討してみてください。。!

②積極的に手を挙げて、新たなことにトライしてみる

例えば現在の自分のスキルよりも難易度が少し高めのタスクが来た時や、やってみたかったタスクの話が来た時に、手を挙げて挑戦してみてはいかがでしょうか。

もちろん、分からないことも多いので不安な面もあると思います。しかし、挑戦している姿に周りはきっと、サポートしてくれるはずです。

新たなことに挑戦した結果、成功すれば自信に繋がります。上手くいかなかったとしても、確実に学びになります。

もちろん、ただ何でも手を挙げればいいという問題ではありません。

他の手持ちタスクの状況(同じプロジェクト内であれば調整がつくのか)、現在のスキルと遠くかけ離れたスキルが求められるものではないか等、キャパシティーを考慮した上での判断が必要です。

例えば、「手持ちのタスクもそこそこある状況で、Apexの開発は全くの未経験だがゴリゴリのApex開発タスクに入ってみたいです!」と手を挙げることは、あまりにも危険です。(恐らく周りが止めますが)

手持ちタスクに影響が出たり、キャパオーバーで潰れてしまうほどの高いスキルが求められるタスクには手を挙げるべきではありません。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

案件参画時のマインド面についてご紹介しました。

本記事では特に言及はしていませんが、マインド面だけではなく当然技術面の向上も必要です。

案件に参画することで自然とスキルは身に付いてくるものではありますが、周りにおんぶにだっこではなくスキルアップのため自ら勉強も必要です。

Salesforceには年に3回アップデートがあり、常に新しい機能が追加されます。

ここに追いつけるようなキャッチアップも必須です。

一人前のエンジニアになる道は険しいですし、一人前になってからも日々修行であることに変わりないように思います。

私もまだまだ未熟な初心者です。自己研鑽し、少しでも貢献できるように努めていきます!

/assets/images/21316985/original/b65e47ce-dac5-4f73-b8d3-6198259e6444?1749539275)

/assets/images/21316985/original/b65e47ce-dac5-4f73-b8d3-6198259e6444?1749539275)