世界的な企業のAI導入プロジェクト。ITコンサルともSIerとも一線を画し、フルスタックエンジニアを輩出し続ける "ハイパーオートーメーション"とは? 🖥 株式会社ITSO 北川代表インタビュー

最先端のコネクテッド技術を有する先進的モビリティカンパニー・トヨタコネクティッド株式会社をはじめ、日本のみならず世界的な企業のAI導入支援等を行う会社、それがITSO社です。

2018年に創業した同社は、事業の効率化やイノベーションの促進を加速させるアプローチとして世界的に注目されているハイパーオートメーションを基軸に事業を展開しています。

フルスタックエンジニアがそれぞれの特徴を活かしながら育っているITSO社では、創業以来離職者はゼロ。クライアントの9割は大手の上場企業であり、上流からデリバリーまで、すべてのフェーズでビジネスプロセスを改革し、企業の価値をリデザインを担っている会社です。

「ITSOの考えるエンジニアの定義は一般的なそれとは異なります」。そう語るのは、共同代表の一人、北川伸一氏(下写真:左側)。ITSO社でのエンジニアとは、どのような位置づけなのか、そもそもハイパーオートメーションとはどのようなものなのか、エンジニアがITSOで働く意味などについて北川伸一氏に本音で語く!そんなストーリーとなっております。

『業務プロセスの改革』と『企業の未来づくり』を支援するハイパーオートメーションのプロ集団。

Q)まず、ITSOはどのような事業を行なっている会社なのか教えていただけますでしょうか。

ハイパーオートメーションを核として、最先端技術を駆使し、より高度な業務の自動化を実現して、人材不足をはじめとする企業の課題を解決することが、私たちの担っている事業になります。

業務効率化や、コスト削減など、現状の事業を未来に向けて改善、改革していくことはもちろんですが、私たちの事業はその範疇にとどまりません。新事業創出やサービスの高付加価値化をはじめ、お客様の事業の新たな価値の発掘と実現支援も担っています。

ハイパーオートメーションを核として、お客様の事業の「現状の改革」と「未来の創造」をコンサルティング、構想・企画段階から実行フェーズまで一気通貫で支援するのがITSOと思っていただければ幸いです。

Q)人材不足による企業の課題解決とは、例えば業務負担を軽減するということでしょうか。

はい、お客様の実務負担を軽減させて改善していくことが可能になると考えています。

しかし、その範疇だけではなく、未来を視野に入れたオートメーション化によるDXや、イノベーションにも貢献できることがITSOの特長です。ひとくちに業務負担の軽減と言っても、お客様それぞれに使用されているシステムや、アプリケーションは異なります。

AIをはじめとするIT技術の進化等、企業を取り巻く環境も激変しているなかで、1つのソリューションにこだわっていては、目先の部分的な課題しか解決できません。ITSOの主軸は、先進技術を駆使した前例に囚われず固定概念を壊す革新的なアプローチの実施をすることです。

私たちITSOは、業務プロセスの改革、効率化、イノベーション促進のための支援をおこなうハイパーオートメーションのプロ集団なんです。

『自動化』により、業務プロセス全体を改革するハイパーオートメーション。

Q)そもそものお話になりますが、『ハイパーオートメーション』について教えていただけますか。

例えば、顧客リスト作成のほか、パソコン上で行う単体の業務を自動化することをRPA(ロボティックプロセスオートメーション)と言いますが、ハイパーオートメーションの意味するところは単体業務の自動化ではありません。

AIやRPA、業務のプロセスを可視化して改善点を洗い出すプロセスマイニングなどの先進技術を駆使し、業務プロセスの全体を自動化するのがハイパーオートメーションです。

業務プロセスにはさまざまな部署や外部の協力企業が関わる場合があります。それを含め、ハイパーオートメーションは、より複雑化した業務プロセス全体を自動化することが可能になるんです。

Q)ハイパーオートメーションは、これまでの『オートメーション化』とどのように異なるのでしょうか。

従来のオートメーション化は、マクロやVBAなど、人の判断を必要とせず、ロジックのみで解決できる業務が対象でした。

一方のハイパーオートメーションは、AIをはじめとする先進技術を駆使することで、人の判断がともなう業務の自動化も可能であり、だからこそ、部署等の枠を超えて、業務プロセス全体を自動化することができます。この点が従来のオートメーション化と大きく異なる点ですね。

先進技術を常にキャッチアップするのが当たり前。進化し続けるITSOの実態。

Q)ハイパーオートメーションは、企業にとって今後ますます重要になるのでしょうか。

『ハイパーオートメーション』という言葉自体、日本ではまだ馴染みが薄いワードかもしれませんね。

ただ、世界最大規模のリサーチ&アドバイザリ企業、ガートナー社が毎年発表する『戦略的テクノロジ』のトップトレンドでは2020年から3年連続でランクインし、グローバルでは比較的定着したアプローチになっています。

企業の業務の効率化やDXが求められるなか、ハイパーオートメーションは日本でも、2023年10月頃から話題になりはじめ、今後、重要度が増してくると私たちは考えています。

(参考IBM記事:https://www.ibm.com/blogs/smarter-business/business/ic-hyper-automation/)

Q)ハイパーオートメーションのプロ集団として、大切にしていることはありますか。

私たちの事業の主軸は、ソリューションベンダーのようにソリューションを販売することではありません。

テクノロジーファーストではなく、ビジネス主導であったり、イベントドリブンな課題解決を可能にするアプローチを行うため、私たちは毎年登場する先進技術やソフトウェア、新しいサービスをフラットに評価し、お客様の目的を果たすためにより良いものを提供することを大切にしています。

常に新しいソフトウェアや、新サービスをキャッチアップし、ITSO自体が進化し続けることにこだわり、進化することを諦めません。これこそプロ集団として大切にしている要素かもしれませんね。

ITSOで働く仲間たちは、各ソリューションの専門家であると同時に、フルスタックエンジニアとしての実力を高め合い、ハイパーオートメーション というアプローチを通じて、国内トップクラスのお客様に貢献しています。

『人手不足』という日本の課題を解決するために選んだハイパーオートメーションの世界。

Q)ハイパーオートメーションの領域に参入した背景について教えてください。

参入理由は2つあります。

1つ目は、『ハイパーオートメーションが間違いなく成長産業である』と確信したためです。

ハイパーオートメーションの市場規模はすでにグローバルで年々拡大し、直近で年間二桁成長をしているというデータもあります。

日本に限らずビジネス環境は急速に変化し、事業分野を問わず、企業では生産性や効率性が求められています。そのための鍵となる技術的なアプローチがハイパーオートメーションなのです。

2つ目は、日本特有の環境だと捉えているのですが、『生産年齢人口の減少にともない労働力が不足し始めていること』です。

生産年齢と呼ばれる15歳から64歳の人口は、1995年をピークに減少し続け、2060年には50.9%まで低下すると言われています。同時に2023年の出生数は80万人に届かず、出生数が増える見込みは薄い状態です。

コンビニには、すでに外国人の店員が増えている状況ですが、私たちがご支援するホワイトカラーの企業さんでは言語の壁やスキルマッチが難しく、外国人による労働力の確保はできていません。

東京商工リサーチによれば、2024年10月の企業の倒産件数は前年同月から146%増加し、909件。2か月連続で前年同月を上回っていますが、なかでも黒字にも関わらず人手不足のため事業を継続できなくなり倒産するケースが増えているそうです。これが『今の日本の実態』だと思います。

日本の国力が人口の半分しかなくなることに「これはヤバい」という危機感を抱き、私たちが貢献できる領域を考えた結果、たどり着いたのがハイパーオートメーションなんです。

グローバルでは、デフォルトになっているにも関わらず、日本ではまだ出遅れているハイパーオートメーションを日本に持ち込み、しっかり根付かせる。このことが人材不足による国力低下に貢献するための私たちの重要な役割ではないかと考え、ハイパーオートメーション の領域で事業展開することを決めました。

オートメーション化できる業務はしっかりとオートメーション化し、それによって浮いたリソースを本来人が行うべき業務に配置転換させる。それによって日本の国力を生み出すことが私たちの社会貢献だと思っています。

Q)ハイパーオートメーションの領域を選んだ背景には『社会貢献』への想いがあったのですね。今度、ITSO社をどのようにしていきたいと思われているのでしょうか。

そのとおりです!

私個人としても、一般社団法人 次世代RPA・AIコンソーシアム、通称NRACの理事をさせていただき、我が国への貢献活動の一環として、AIを活用した自動化のビジョンや事例発信等の普及活動をおこなっていたりもしています。

ITSOとしても、ハイパーオートメーションを通じた国への貢献を体現できるような『パブリックカンパニー』になるべく、2027年の上場を目指す、というのが、まずは直近の目標であり、取り組んでいることですね。

『世の中にすでにあるサービス』に疑問を抱いたことが起業のキッカケ。

Q)ITSO共同代表のお一人である北川さんご自身は、起業までにどのようなキャリアを歩まれたのか教えていただけますでしょうか。

振り返ってみると、2012年に登場した新しいソリューション「RPA」との出会いが、私の起業に繋がる鍵だったと思っています。そもそも「RPA」とはロボティックプロセスオートメーションのことで、生産性向上のために定型的な業務を自動化する技術のことです。

当時はまだ英語のインターフェースしかなく、導入される企業さんも少なかったのですが、私は「RPAはおそらく世の中を変えるだろう」と予想していました。

当時、私は保険分野等をITで改革するインシュアテックを標榜していた会社に勤めており、金融機関向けのRPAの導入やコンサルティングに携わっていました。その業務をおこなうなかで出会ったご縁がきっかけとなりITSOを立ち上げることになったんです。

ちょうど同じ頃、共同代表の深野も外資系コンサルファームで私と同じような仕事を担っており、深野も私も、世の中に出ているサービスに対する疑問を抱くという共通の想いから、「だったら自分たちでやったほうがいいよね」と意気投合し、ITSOをスタートさせました。これがITSO創業のキッカケですね。

Q)ハイパーオートメーションは、グローバルではデフォルトということですが、起業当時や現在で競合する企業はあるのでしょうか。

ITSOのように日本でハイパーオートメーションをメインで行なっている企業はなく、競合もいないと私は思っています。

私も深野もなぜか「自分だったらできる」と、自分を信じて始め、市場を開拓してきたわけですが、もしかすると普通はなかなかそう思えず、実行に移すことができない領域なのかもしれません。

何も考えず「日本や日本の企業にはハイパーオートメーション が必要なんだ!」という強い意志というか、ある意味思い込みかもしれませんが(笑)、そういう強い思いが深野と私にはあったので、ハイパーオートメーションで起業できたのかもしれませんね。

※ ITSO共同代表の深野(右)

コンサルティングからデリバリーまで、一気通貫型で顧客に必要なサービスを提供するITSO。

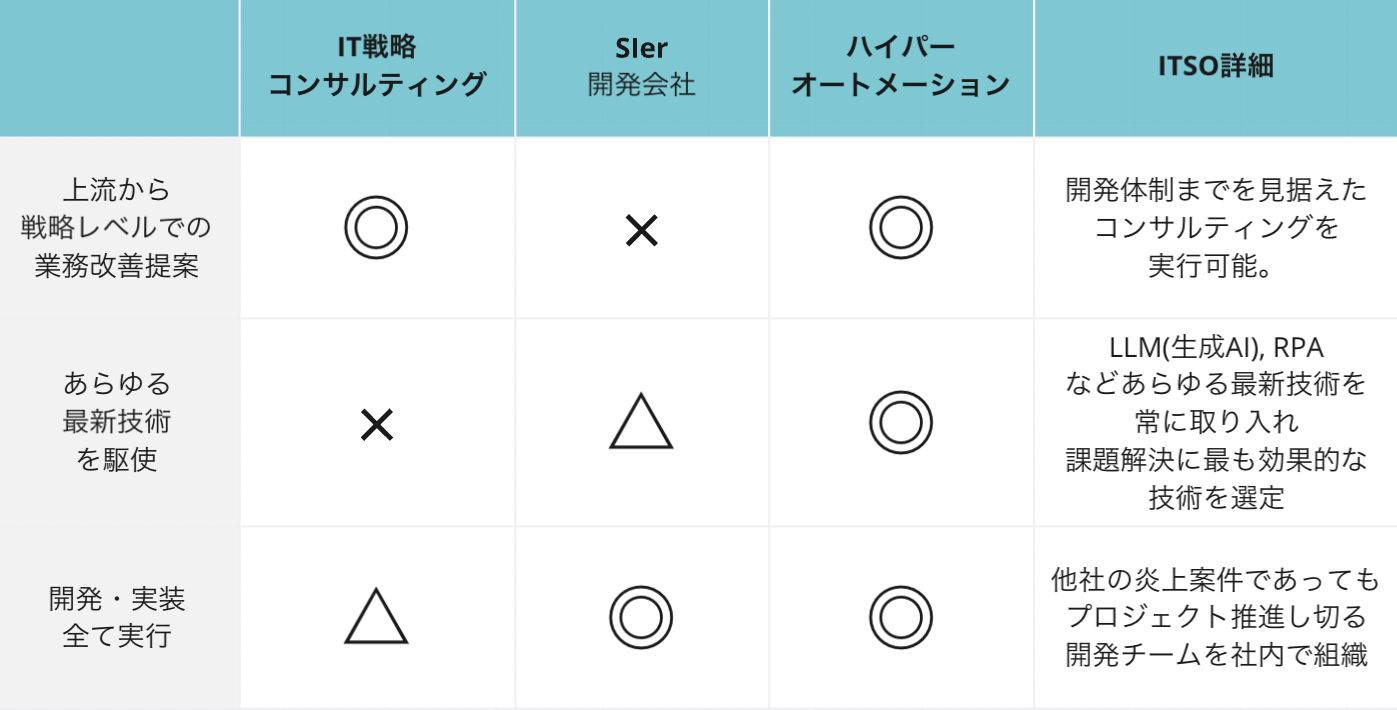

Q)具体的にITSOさんが提供しているサービスについて教えてください。

業務改善等の課題解決や、新たな価値の発掘・創出の実施には、構想や企画段階のいわゆる『上流』と呼ばれるフェーズと、具体的に形にし実行していく『デリバリー』のフェーズが必要です。

ITSOは、業務プロセスの改善やオートメーション化に必要なサービスの提供はもとより、事業を実現するための『上流フェーズ』と『デリバリーフェーズ』の両方を含め、お客様にとって必要なサービスはすべて提供しています。

例えば、業務改善にも業務プロセスそのものを組み立てる段階、業務改題を発見する段階、モニタリング、評価分析、自動化など、さまざまなフェーズがあります。お客様の現状のフェーズを見極め、課題解決や目的を達成するためにお客様にとって最適な先進技術を判断し、用いて自動化させることに全力で取り組んでいます。

ひとことで言えば、『上流』と『デリバリー』のフェーズを一気通貫でご支援するのがITSOのサービスであり、大きく分けて4つの視点でサービスを提供しています。せっかくなので、4つのサービスについても簡単にご紹介させてください。

1つは業務の自動化や事業価値の発掘・創出をお客様のニーズと市場、客観的視点にもとづく支援を行う「コンサルティングサービス」。

2つ目は、上流計画を具体的に実現していく先進技術を検証・研究し支援する「R&Dサービス」。

3つ目は、お客様の目的を達成するソリューションが世の中に存在しない場合、「ITSOで自社開発し、提供するサービス」。

そして最後に、先進技術の専門家とフルスタックエンジニアが「デリバリーを支援するサービス」になります。

Q)「お客様に必要なサービスは、すべて提供する」について、実際にどのようなことを提供されているのか、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。

例えばお客様が「AIを導入したい」という課題を抱えていらっしゃる場合は、「そもそもAIを活用して何を成し遂げたいのか」という考察・検討から始まり、中長期的な計画、経営目標達成指標であるKGIや重要業績評価指標であるKPIの設定、目標を達成するための具体的なシステム、ソフトウェアの選定や場合によっては開発、それらを導入し、実際に動かしていくための支援まで、さまざまなサービスを提供しています。

1人-2人が使用するサービスであれば、目の前のデリバリーだけを考えれば良いかもしれませんが、例えば、現在ご支援させていただいているトヨタコネクティッド株式会社様の場合、何千、何万という従業員の方々が使う体制を整える必要があります。場合によっては業務体制や業務フロー自体の見直しが必要になるかもしれません。

体制の見直しの場合、デリバリーだけの検討では実現できず、上流の検討とそのための支援が問われます。同時に、従業員のみなさんに新しいサービスの使い方を伝え、現場でトレーニングすることも必要かもしれません。

私たちが提供する『お客様に必要なサービスのすべて』は、企業様ごとに異なりますが、上流からデリバリーまで、ハイパーオートメーションというアプローチで必要なことはすべて行なっているんです。

新しい技術をキャッチアップし、常に進化し続けることがITSOの『強み』であり、『こだわり』。

Q)ITSOさんならではの強み、他社との違いについて教えてください。

ITSOは先進技術を駆使してハイパーオートメーションを実現していますが、「先進技術を駆使する」といっても、現実問題として技術は毎年のように進歩し、新しいソリューションやサービスが登場します。先進技術をずっと追いかけていくことは一般的な企業には難しいことではないかと私は感じています。

例えば、先進技術やサービスに特化し、専門性を手に入れた場合、その特化した技術やサービスにこだわって事業を展開すると思います。それは悪いことではなく、一般的には当たり前のことです。

しかし、私たちITSOは1つの技術やサービス、ソリューションにこだわっているのではなく、常に「先進」であることを重要視しています。そのため、毎年新たに登場する技術やサービスを常にキャッチアップしているんです。そうやって、新しい技術やサービスの専門性を高めていき、お客様にとって最適なサービスを提供しています。

その結果、ITSOのポートフォリオは毎年変化していくのですが、一般的にはそのようなことはあり得ず、結構異常なことだと私たち自身も思っています(笑)。

新しい技術や、サービスをずっと追い続けて専門性を高め、先進技術を駆使することを諦めずにこだわり続けている。これが他社とITSOの大きな違いの1つであり、進化し、成長し続けることが私たちの強み・こだわりになりますね。

Q)全社員で『進化や成長をし続ける』というのは、簡単ではないかと思います。何か共通の意志やカルチャーが社内に浸透しているのでしょうか。

「難しくてもやる!」それが私たちITSO全社員に共通している意志であり、カルチャーですね。

ITSOは先進技術を駆使して、お客様の課題を解決し、お客様のビジネスをさらに成長させることを決して諦めないんです。お客様にとっての最適解を見い出すまで、不屈の姿勢で立ち向かいます。

「KEEP GOING」の精神で、技術の変化に追いつける思考と行動力、新たな専門性を開拓し続ける技術力を有し、愚直に取り組んできた結果、ITSOのスタッフは皆、さまざまな専門性を有するフルスタックエンジニアに育ちました。

だからこそ、上流からデリバリーまでの全領域を最新技術を駆使して、一気通貫でご支援できています。

セールストークではなく、実直に確実に一気通貫でご支援できているからこそ、ITSOは創業以来、2024年の現在まで7年間ずっと、ハイパーオートメーションのプロ集団として成長し続けています。

トヨタコネクティッド株式会社様や、株式会社ファーストリテイリング様をはじめ、世界を代表する企業様とパートナーシップを組み、ご支援をさせていただいているのも、この一貫して揺るがない「KEEP GOING」の精神の積み重ねで得た成果だと考えています。

市場価値の高いフルスタックエンジニアが数多く所属するITSO

Q)フルスタックのエンジニアが育つ環境は、魅力的ですね。『ITSOさんならではのエンジニアの定義』があると伺ったのですが、教えていただけますでしょうか。

ありがとうございます!この際なので、正直にお話すると、弊社のエンジニアは他社のエンジニアの方々とは技術力もタフさも異なると自負しています。

コンサルティング会社にもテックチームはありますが、他社のエンジニアは、私たちITSOが言うエンジニアの定義に当てはまらないと思っています。ITSOでは「コードが書けること=エンジニア」ではないからなんです。

ハイパーオートメーションで業務全体を自動化することは、実は非常に難しいことでして、実際にハイパーオートメーションで自動化できる要件を満たしたエンジニアは少なく、大手にさえいないのが今の日本の実態です。その証拠に、大手コンサルファームが炎上させた案件をITSOでお引き受けし、解決することも多々あります。

弊社共同代表の一人である深野は、もともと株式会社ワークスアプリケーションズで、大企業向けのEPR・パッケージシステムを作っていた人間です。

日本では大型パッケージを作った経験のあるエンジニアの数が限られていますが、ITSOは深野を筆頭に、日本で限られた経験や技術力を持つエンジニアが揃っています。だからこそ、私たちはフルスタックで専門性の高いエンジニアを育てることができますし、高度なレベルが必要なハイパーオートメーション を展開できるんです。

『上流』から『デリバリー』まで、一気通貫でサービス提供するITSOのエンジニアとは。

Q)上流からデリバリーまで、一気通貫して行うことは、エンジニアにとってどのような意味を持つのでしょうか。

世の中には自動化案件を一貫して行うことを標榜している企業はたくさんあります。

しかしその多くは、コンサルファームが戦略やアクションプランを立案し、その要件に沿ってシステム開発を請け負う企業、いわゆるSIer(エスアイヤー)が入って開発するという分業体制で行われているのが実態です。

私たちは、その体制自体がベストではないと思っているわけです。

上流のアクションプランは、デリバリーを見据え、地に足のついたプランでなければなりません。ハイパーオートメーションを実現するには、上流の戦略とデリバリーが一体的に相乗効果を生み出す創造性が必要だと考えています。それは戦略とデリバリーを別々に考え、組み立ててできるものほど甘いものではありません。

大手コンサルファームの案件が上手くいかないことがあるのは、上流とデリバリーが別々に進められることも要因の1つです。そのため、上流からデリバリーまで一気通貫で実行できる私たちITSOが、大手コンサルの上手くいかなかった案件を引き受けて解決するという状況が生まれています。

大手コンサルを含め、他社が解決できない案件を引き受けて解決できるのは、ITSOにそれだけの知見やナレッジ、技術力がある証です。これも私たちの強みであり、他社との違いが象徴的に表れていることかもしれません。

ITSOはエンジニアの皆さんにとっては大きな学びと成長の機会であり、なかなか他の企業ではできない経験ができる環境だと思っています。

Q)ITSOは、さまざまな強みをもつ会社だと思われますが、ITSOの特長について改めて教えてください。

まず、先進技術を基盤にしていること。そして高度な自動化を実現している実績事例が多数あること。他社が諦めているような課題に対しても、常に解を求め突き進んできたことも私たちの特長です。

ITSOは、お客様からのご相談に対して、ゼロ回答をお返しすることはありませんし、逆に、私たちが諦めた案件は他社のどこもできないと思っているくらいの責任感を持っています。

解決策を見い出すまでは不屈の姿勢で、諦めずにやり抜く。これも私たちの特長であり、他社との違いです。同時に、諦めない姿勢があっても、技術力や知見がなければ解決できる道は見いだせません。

不屈の姿勢と確かな技術力。そして先進技術のキャッチアップを常におこない、自らを高めていくことがかけ合わさって今のITSOになり、その結果としてありがたい実績ができているのだろうと思っています。

主軸は『お客様の目的を達成すること』。自社開発にも挑戦可能なITSOのエンジニア職。

Q)ITSOでの『自社開発サービス』についても教えてください。

世の中に存在するソリューションでは、お客様の課題解決や目標達成が叶わない場合は、私たち自身で製品を作ります。

代表的なものを紹介すると、例えば『LLM-OCR』という製品を作りました。

紙の帳票をテキストデータ化するOCRという光学文字認識機能というものがあります。AIを活用する以前は、OCRを利用するために帳票を1枚ずつシステムに学習させるという手間が必要でした。AIを活用して手間を省き、紙の帳票をテキストデータにできるようになったのがAIOCRです。そしてさらに、AIを使い、注文特化型として開発したのが『LLM-OCR』です。

『LLM-OCR』は、事前学習をさせなくてもAIが帳票の中身を理解して「これは発注先用」「これは受注先用」という帳票の種類や商品、価格、量、納品先を特定し、テキストデータにする製品です。現時点で日本で一番識字率が高いOCR製品と言えます。

大手家電メーカーさんや大手印刷会社さんなど、取引先によって異なる帳票が必要な企業様の帳票のデジタル化という課題を解決する製品が世の中になかったことから、お客様の課題を解決するために私たちが自社で製品化しました。

ITSOのエンジニアには、自社開発の機会もあり、面白い仕事だと私は思っています。

Q)先ほど挙げていただきました『トヨタコネクティッドさん』へはどのような支援をしているのですか。お応えできる範囲で教えていただけますでしょうか。

トヨタコネクティッドさんは、ご承知のとおり世界でも先進的なモビリティカンパニーで、AIの取り組みが日本で最も進んでいる企業様と言っても過言ではありません。

2024年の10月1日付でプレスリリースを行なったのですが、ITSOは、トヨタコネクティッド株式会社様へのAI技術活用推進に向けた支援を開始しました。

詳しくはまだお伝えできませんが、現在、トヨタコネクティッド様とともに、世の中にない新しいサービスを創っているところです。今後の展開にぜひご注目ください。

注力ポイントは『生成AI』! ITSOのこれから目指す未来のお話。

Q)直近でフォーカスしている領域や、3年後、5年後にどのような会社になっていたいのか、チャレンジしたい領域などについて伺えますか。

私たちはどこまでいっても『お客様の目的を達成すること』を主軸にして取り組みます。

そのために新しい技術をどんどん取り入れ、必要であれば世の中で芽が出ていないような製品についてもどんどん研究開発していきたいと思っています。直近では、やはり『生成AI』が重要なキーワードですね。

3年後にはAGIの領域や自立型AIが登場するとも言われていますので、そのような近い将来を視野に入れてAIに注力しなければならないと考えています。

また、現状では、ITSOの取引先は9割が上場企業であり、比較的大手企業さんが中心です。3年後、5年後の事業展開を考えた場合、人手不足がより深刻なのは地方の中小企業です。日本の企業の99.8%を占める中小企業への支援が必要だと思っています。

中小企業でも導入しやすいサービスパッケージの提供やクラウドベースのプラットフォームなど、今後は地方の中小企業様向けのサービスにも注力していきたいと考えています。

地方での展開を行うためには、ITSO自体の認知度向上や信頼、ブランド力を高めていかなければなりません。そのための手段として上場に向けた準備を進めているところです。上場を含めて、私たちについてより多くの企業様に知っていただき、事業領域を拡げていきたいと思っています。

Q)今、現在ご支援されている企業さんの『支援規模』について、簡単で構いませんので教えてください。

プロジェクトによってさまざまで、1年度で完了するプロジェクトもあれば、2030年まで続けて行うことが決まっているプロジェクトもあります。

支援の規模もさまざまで、数千万円規模もあれば、数億円のプロジェクトもあります。

ご相談内容によって、取り組み方や規模を打合せさせていただき、進めているのが現状ですね。

それぞれの特徴を尊重し、互いにリスペクトしながら働く環境。離職率ゼロのITSOの内側とは。

Q)ITSOのエンジニアとして『働く魅力』などがあれば教えてください。

一般的に、エンジニアよりコンサルのほうが上流を取り扱うという状況やイメージがあり、コンサルのほうが単価が高いという現実がありますが、ITSOはそうではありません。

ITSOで言うエンジニアは、一般的なエンジニアの概念とは異なり、お客様の目的をどう解決するのかを提案して形にする技術力や知見がある人のことです。コンサルタントとエンジニアを足して2で割ったような人をITSOでは『エンジニア』と呼んでいます。

当社のエンジニアには、お客様によって異なるアプリケーションに対応し、ソリューションを提案できるスキルが必要です。

お客様にヒアリングして必要なサービスを見いだし、場合によっては開発も行う。手順書作りやお客様への説明、デリバリーなど、業務改善やお客様の目的達成のために必要なサービスを一気通貫で行い、クライアントワークから開発まですべて担うのがITSOのエンジニアです。

そのため、弊社のエンジニアは一般的なエンジニアよりも市場価値が高い人材に育っています。弊社で働くことで自然とフルスタックエンジニアに育っていく、そんな環境が揃っています。

今後、自立型AIが出てくると、プログラミングでコードを書くという仕事が必要なくなるかもしれませんが、ITSOのエンジニアは逆にますます価値が高まるのではないかと思います。

中には「今まで行なったことがないのに、急にコンサル的な役割を担うのは難しい」と思われるエンジニアの方もいらっしゃると思います。しかし、諦めない気持ちがあれば、ITSOの事業領域に携わることで、自分自身をフルスタックエンジニアに高めていくことが可能となります。

そのような環境が揃っていることは『ITSOならではの魅力』だと感じています。

Q)ITSOの社員の皆さんの『マインド』や『カルチャー』についてお聞かせください。

弊社の社員は『主体性のある人』が多いですね。

会社として新しい領域をどんどんキャッチアップして進化していますので、働いている社員自身もそのようなマインドや、キャラクターの人が多い印象です。

会社で社内研修をゴリゴリ行うということは一切なく、一人ひとりが主体的に学び、自立して状況を突破できる力を持っている人がITSOに合うと思います。社員全員にVBAというプログラミング言語の演習問題を行なってもらい、自分で調べて突破できる力を身につけてもらっています。

人から言われたから行うという姿勢や、指示待ちの人では、新しい領域をどんどん取り入れ、切り拓いていくことは難しいかもしれません。自ら調べ、学び、考える、トライする主体性があるかどうかは非常に重要視しています。その積み重ねで皆、フルスタックエンジニアに育っていっています。

一方で、フルスタックとは言いながらも当然、人それぞれに強みも弱みもあり、苦手な部分に注力しても効率的ではなく、あまり良いことはありません。私たちとしては、ITSOは、『社員それぞれが自分の得意な領域を伸ばしていける環境』があると思っています。

例えは良くないですが、コミュニケーションが苦手で、人と目を合わせることが苦手な人も、技術力が高い場合は技術力をより伸ばしてもらえれば良いというのが私たちの考えです。『他の会社では評価されなかった人も評価され、自分自身を育てていくことができる』ITSOはそんな会社です。

それぞれの強みを活かし合い、会社全体として突出した魅力や力を持って、ワンチームで市場を奪っていけば良いと考えています。現在在籍している社員も皆、それぞれに特徴があり、お互いリスペクトし合って働いています。ちなみにITSOは創業して7年経ちますが、今まで『離職率はゼロ』です。

互いに尊重し合う職場環境であることが離職率に表れているのだと思っています。

Q)最後に、読者の方へメッセージをお願いします。

今の環境で『自分が真っ当に評価されていない』と感じている方、『自分の才能や情熱をぶつけてみたい』と思っている方に、ITSOはとても良い場を提供できると思います。

今までにないものを生み出すこと、固定観念に縛られずに新しい価値を生み出すことに喜びを感じる方には非常に合っている環境だと思いますので、躊躇せず、ぜひトライしていただきたいです。

そんなあなたとお目にかかれることを楽しみにしています。