こんにちは!Digital Platformer株式会社(以下「DP社」)採用担当です!

「DID/VCを調べてみてもよくわからない…」 「なんだか難しそう…」

そんな声が社内でもチラホラ聞こえてきたので、DP社でDID/VC技術を牽引し、プロダクト開発の最前線に立つエンジニアの澤田が「講師」となり、私たち採用メンバーが「生徒」として参加する形で、特別勉強会を開催しました!

今回の記事では、その勉強会の様子をレポート形式でお届けします。澤田が、私たちの素朴な疑問に答える形で「そもそもID管理って何?」「DID/VCで私たちの生活はどう変わるの?」といったポイントを、身近な例えを交えながら、分かりやすく解説しました。

読者の皆さんも、ぜひ私たちと一緒に勉強会に参加している気分で、DID/VCを少しでも知っていただければと思います!

【勉強会スタート!】そもそも「ID管理」って何だろう?

採用担当(生徒役、以下「私」): 本日はよろしくお願いします!早速ですが、『DID/VC』を理解する前に、もっと基本的な『ID管理』という言葉自体あまりわかっていないかもしれません。まずはここから教えていただけますか?

澤田講師(以下「澤田」): はい、よろしくお願いします!実は、皆さんも『ID管理』って、日頃から無意識にやっていることなんですよ。

例えば、インターネットで新しいサービスを利用開始するとき、名前やメールアドレスといった情報と一緒に、IDやパスワードを登録しますよね? 「このIDとパスワードは、ログインする際に『確かに以前登録した本人です』とサービス側に認証してもらうための、とても大切な情報です。

このように、オンライン上で『自分は誰か』を伝えたり、自分の情報を登録・利用したり、そしてそれを安全に保ったりすること全般を、広い意味で『ID管理』と呼んでいます。 日々の生活で、私たちは本当に意識せずにこれを行っているんです。

私: なるほど…!言われてみれば、毎日必ずと言っていいほどやっていますね。ログインしない日はないくらいです。

現在のID管理の主流、「IDプロバイダー」とその便利さ

澤田: では、その『ID管理』、私たちは具体的にどのように行っていることが多いでしょうか? 実は多くの場合、『IDプロバイダー』がその管理をしてくれています。

例えば、新しいウェブサービスやアプリを使うとき、『Googleアカウントでログイン』とか『LINEアカウントと連携』といったボタンをよく見かけますよね? あれがまさにそうです。Google やLINE のような会社(ID プロバイダー)がIDとパスワードの管理を代表して、様々なサービスへスムーズに入れる『共通の扉』のようなものを提供してくれています。それによって、サービスごとに新しいIDやパスワードを作らずに済みますよね。

私: 確かに、あれは本当に便利ですよね!IDとパスワードが増えすぎると管理も大変ですし…。

便利なだけじゃない?IDプロバイダーに「任せる」ということ

澤田: とても便利なIDプロバイダーですが、ただ、一方で私たちのID情報を特定の会社にまとめて『任せる』ことには、少し考えておきたい懸念点もあるんです。

例えば、もしそのIDプロバイダーのサービスが突然止まってしまったら?あるいは、悪意のある第三者からサイバー攻撃を受けてしまったらどうでしょう。多くのサービスにログインできなくなるだけでなく、預けていた大切な個人情報が危険に晒される可能性もゼロではありません。また、私たちが『どのサービスを、いつ使ったか』といった行動の記録も、IDプロバイダー側は把握できてしまいます。

つまり、ユーザーの皆さんは、ID管理のとても重要な部分をIDプロバイダーに任せている状態で、自分自身ではコントロールできない範囲がどうしても生まれてしまうんですね。実実際に、巧妙な手口(例えば、システム担当者が偽の採用プロセスでGithub上のコードを実行してしまうなど)で企業が攻撃を受けるという事件は最近多く起こっています。

私: うーん、便利さの裏には、そういう心配事もあるんですね。

澤田: そうなんです。だからこそ、『今の仕組みのままでは、何かあった時が心配だ…』『自分の大切な情報は、やっぱり自分でしっかり管理したい』という課題意識やニーズが高まってきました。つまり、これまでの便利なID管理の良さは活かしつつ、その課題点を克服しようとするのがDID/VCです。

【本題突入!】DIDって一体なに!?

私: いよいよ本日のメインテーマ、DIDですね!改めてDIDとは何か教えてください!

澤田: はい!DIDとは、Decentralized Identifier(ディセントラライズド・アイデンティファイア)の略で、日本語では『分散型識別子』と言います。

なんだか難しそうに聞こえるかもしれませんが、先ほどお話しした『IDプロバイダーに頼らなくても、自分自身で管理できる、新しいカタチのID』のことなんです。

DIDが生まれた背景には、『これまでIDプロバイダーという“中央”に立つ存在がいたからこそ成り立っていたログインなどの仕組みを、その“中央”となる存在がいなくても、同じように、もっと安全にできないか?』というシンプルな問いかけがあります。

DIDの大きな特徴:「分散型」ってどういうこと?

私: 『分散型』という言葉がキーワードになりそうですが、これは具体的にどういう仕組みなんですか?

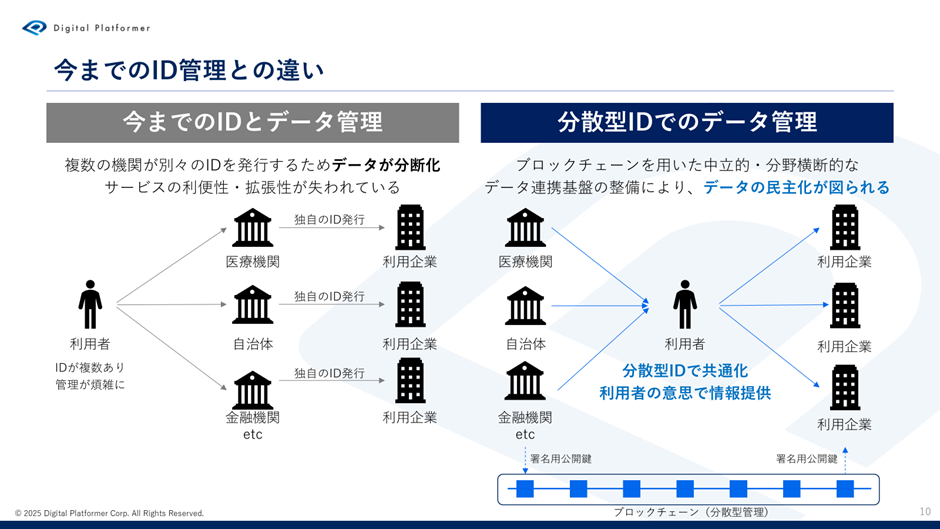

澤田: 良い質問ですね。今の多くのサービスでは、情報がIDプロバイダーや特定の会社のサーバーといった『中央』に集められて管理されています。これを『中央集権型』と呼びます。それに対して『分散型』とは、特定の『中央』に頼ることなく、みんなで協力して情報を管理したり、システムを動かしたりする仕組みのことです。

この『分散型』の仕組みによって、例えばどこか一箇所に問題が起きても全体が止まってしまうリスクを減らせますし、情報が一箇所に集中することによる様々な懸念(例えば、大規模な情報漏洩やプライバシー侵害など)も和らげることが期待されています。この『分散型』の考え方をID管理に応用し、より安全でユーザー主体のIDシステムを実現するために、例えば『ブロックチェーン』(情報に対改竄性を与えて記録・共有する技術の一つ)といった新しい技術も活用されながら、DIDの開発が進められているんです。

つまりDIDは、特定の会社(IDプロバイダー)に頼ることなく、私たち一人ひとりが自分のIDの『持ち主』となり、直接コントロールすることを目指していくための基盤となる技術です。

【もう一つの主役!】じゃあ、VCって何をするの?

私: DIDが『自分自身を示すID』だということは分かりました!でも、それだけだと具体的に何ができるのか、まだイメージが湧きにくいかもしれません。そこで出てくるのがVC、ですよね?

澤田: そうです!DIDが『誰が』という主体を示すIDだとすると、そのIDを使って『何を証明できるのか』を担うのが、VC(Verifiable Credential、ヴェリファイアブル・クレデンシャル)、日本語では『検証可能な証明書』です。

これは、一言でいうと『デジタル化された、信頼できる身分証明書や資格証明書』のようなものです。例えば、私たちが普段お財布に入れている運転免許証、健康保険証、社員証や学生証、お店のポイントカードなどが、そのまま安全なデジタルデータになって、スマートフォンなどで持ち運べるようになる、そんなイメージです。

私: 紙のカードがデジタルになるだけなら、今でも似たようなものはありそうですが、VCならではの特徴はあるんでしょうか?

澤田: もちろんただデジタルになるだけじゃないんです。VCには、大きく分けて3つの特徴があります。

1. 自分の証明は、自分でしっかり持つ!

皆さんも、ご自身の保険証やマイナンバーカードを、気軽に他の人に預けたりはしませんよね?VCもそれと同じ考え方で、基本的には自分自身のスマートフォンなどで主体的に管理します。これまでのサービスのように、提供会社のサーバーに多くの大切な証明情報が置かれるのではなく、自分自身の手元で直接コントロールできる点が大きな特徴です。

2. 見せたい情報だけを、賢く選んで提示できる!

例えばお店で年齢確認が必要な場合、免許証の全ての情報を見せる代わりに、VCを使うと『20歳以上である』という事実だけを証明できます。名前は伏せたまま特定の資格が本物であることだけを的確に伝える、といったこともデジタルならではの方法で可能になり、プライバシーをしっかり守りながら必要な証明が行えます。

3. 偽造はさせない!「本当に本物?」を検証できる仕組み

そして最も重要なのが、紙の証明書につきものだった偽造リスクを大幅に減らせる点です。VCは『デジタル署名』という技術で保護されており、そのVCが本物である、かつ発行後誰も改ざんしていないということを、数学的な計算によって誰でも検証できる仕組みが備わっています。発行者だけが使える特別な『秘密の鍵』で署名され、それを受け取った側が対になる『鍵』で正しさを確認できるため、『これは本物だ』と確実に判別できるわけです。

つまりVCとは、これまでの紙の証明書などが抱えていた課題を克服し、デジタルならではの利便性と信頼性を兼ね備えた、新しい証明書のカタチです。

【具体的にどう変わる?】DID/VCの活用事例~私たちの生活への影響~

私: DIDとVCの基本的な仕組みはよく分かりました!では、この二つがそろうと、私たちの生活は具体的にどう変わるんでしょうか?

澤田:良い質問ですね。例えば、こんな活用シーンが考えられます。

1. スマホで完結「デジタル身分証明書」に

運転免許証や保険証、社員証などがVCとしてスマートフォンに集約できるかもしれません。例えば社員証なら、オフィスの入退室だけでなく、勤怠管理などもVCで行えるようになる、といった活用が考えられています。

2. 「デジタル観光パス」 地方自治体が観光客向けに

スマホに登録したIDを基に、自動的に割引などを受けることができます。また地域は必要最低限のデータだけを収集しながら観光戦略に活かせます。私たちDP社も、実際に石川県でデジタルIDと地域通貨を連携した『トチツーカ』を提供するなど、地域活性化に繋がる実証実験を進めています。

3. 自分の健康情報は自分で管理

健康診断の結果やアレルギー情報などをVCとしてスマホで一元管理し、必要に応じて医師に必要な情報だけを見せることで、よりスムーズで質の高い医療を受けられる可能性も期待されています。

私: どれも実現したらすごく便利になりそうですね!特に自分の健康情報を自分で管理できるのは心強いです。

澤田: これらの活用事例はほんの一部ですが、DID/VCはプライバシーを守りながら、私たちの生活をより便利にする可能性がたくさんあるんです。

【今後の課題とDP社の挑戦】

私: DID/VCの概念や利便性はわかりましたが、もしスマホを失くしたらどうなるんでしょうか?

澤田:DID/VCという新しい技術が社会に広く浸透するには、まだいくつかのハードルがあります。まさに『スマホを失くしたらIDはどうやって取り戻すのか?(鍵のリカバリー問題)』や、『専門知識がなくても誰でも安心して使えるのか?(使いやすさの問題)』といった点は、我々エンジニアが向き合っている大きな課題です。一つひとつ課題解決をしながら、DID/VC技術の可能性を広げるために日々試行錯誤しています。

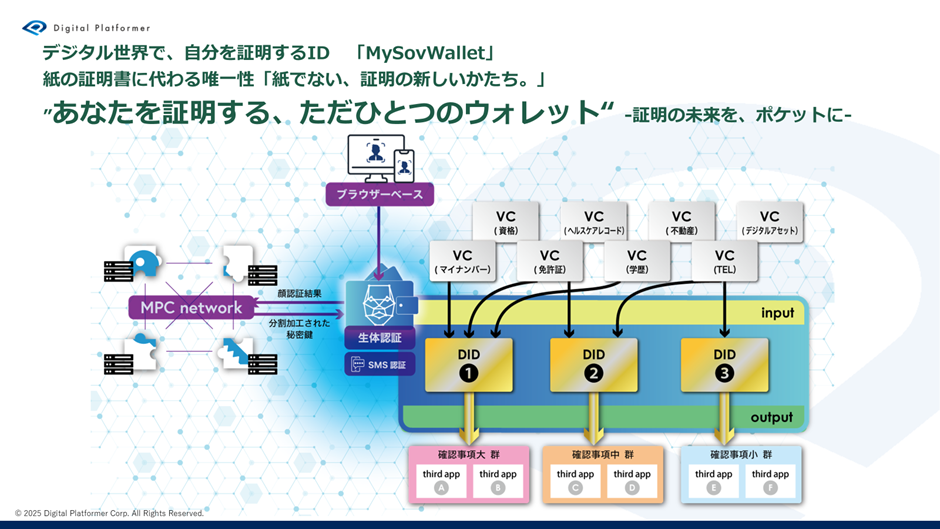

新たな取り組みとしては、石川県で実用化したアプリ『SHIKI(シキ)』での分散型ID技術の経験から得た学びを基に、現在は新しいサービス『MySov(マイソブ)』の開発に注力しています。MySovでは、主に顔認証などの生体認証と情報を安全に分散処理する技術を組み合わせることで、万が一の際の安全確実なID復旧と、ウェブベースでの手軽な使いやすさを追求しています。

私: なるほど、積極的に課題解決に取り組んでいるのと新しいサービスの開発も進んでいて楽しみですね。

澤田: はい。私たちDP社は、DID/VCの技術を活用して、皆さんの生活がより安全で便利になるようこれからも挑戦を続けていきます。今回の勉強会が、皆さんにとってDID/VCを知る良いきっかけになれば嬉しいです。

【まとめ】

・「DID(分散型ID)」は、特定の会社(IDプロバイダー)に頼らず、自分自身でIDを管理できる新しいIDの仕組み

・VC(検証可能な証明書)」は、保険証や運転免許証などが信頼できる形でデジタル化されたもので、必要な情報だけを選び安全な提示が可能

この二つが連携することで、「自分自身」と「自分の持つ資格や情報」を、より安全かつ自由に証明できる未来が期待されています。

なお、DID/VCは、ユーザーだけが持つ「秘密鍵」によるIDの保護や、VCの「デジタル署名」による偽造防止など、その仕組みに高度なセキュリティ技術が組み込まれている点も大きな特徴です。今回は第1回の勉強会ということで、基本的な概念を解説し、セキュリティの話は割愛しましたが、セキュリティもDID/VCを支える重要な要素となっています。

この技術が、社会に広く浸透するには、スマホ紛失時のID復旧(鍵のリカバリー問題)や、誰でも簡単に使えるようにするための利便性の向上といった課題も残っています。私たちDP社は、「SHIKI(シキ)」での経験を活かし、新しいサービス「MySov(マイソブ)」の開発などを通じてこれらの課題解決に取り組み、DID/VCの活用に向けて挑戦を続けていきます。

最後までお読みいただきありがとうございました!皆さんにとってDID/VCの理解を深めるきっかけとなれば嬉しいです!

企画構成:株式会社スリーシェイク

/assets/images/22951428/original/f5bea916-b176-49df-94fd-27330d3d04b7?1769100009)

/assets/images/22951428/original/f5bea916-b176-49df-94fd-27330d3d04b7?1769100009)

/assets/images/22951428/original/f5bea916-b176-49df-94fd-27330d3d04b7?1769100009)