2024年11月から2025年3月にかけて、SOZOWスクールは宮崎県延岡市と連携し、不登校支援の一環として市内の子どもたちにSOZOWスクールのプログラムを提供する取り組みを実施しました。

本記事では、その背景や具体的な内容、そして取り組みから見えてきた可能性についてお届けします。

目次

増え続ける不登校と、求められる「学びの選択肢」

取り組みの背景

実証内容について

専門家コメント「多様な学びの選択肢を広げる、公民連携の好事例」

増え続ける不登校と、求められる「学びの選択肢」

文部科学省の調査によると、2023年度に不登校となった小中学生は34万6482人にのぼり、過去最多を更新しました。年々増え続けるこの数字は、今の学校教育の枠組みだけでは、すべての子どもたちが安心して学び続けられる環境が十分に整っていないという現実を映し出しています。

こうした状況を受け、文部科学省は2017年に「教育機会確保法」を施行しました。すべての子どもが、自分に合った学び方を選べるようにすることを目指し、自治体に対しては、教育支援センターやフリースクールとの連携、ICTを活用したオンライン学習の整備など、多様な学びの場の提供を推進することが求められています。社会全体で支える新たな学びの選択肢が、いま、強く問われています。

取り組みの背景

不登校支援に積極的に取り組んできた宮崎県延岡市では、2023年9月から、独自の「オンライン学習支援室」をスタートさせました。この支援室は、平日午前中に開室され、自宅から参加する子どもたちがAIドリルを使って教科学習に取り組んだり、支援員による時事ニュースの紹介を聞いたりと、それぞれのペースに合わせた学びが行われています。子どもたちの参加のハードルを少しでも下げるために、支援員による細やかな工夫が続けられており、日によって異なるものの、概ね15人程度の子どもたちが利用しているとのことです。

この取り組みが1年近く続くなかで、「午後の時間にも、子どもたちが人や社会とつながる機会をつくれないか」との声があがり、そこで導入が検討されたのが、SOZOWスクール小中等部でした。

SOZOWスクールが評価されたのは、教科学習にとどまらず、「全国の仲間とつながりながら、好きなこと・興味のあることを自分のペースで探究できる」という点です。

延岡市でこの取り組みを主導した教育委員会の不登校支援担当・中野敬さんは、こう語って下さいました。

「子どもたちの“好き”や“興味”を大事にできる環境が素晴らしいと思いました。SOZOWスクールのように、好きを見つけ、いろいろな人とつながり、スタッフからアドバイスをもらいながらそれを育てていく――。そうした経験が、卒業後の道につながっていくんじゃないかと感じたんです。」

延岡市教育委員会 中野敬さん

ーー好きなことをとことん突き詰めていく力が、未来を切り拓いていく。

SOZOWスクールは、そんな思いのもと、子どもたちが自分のペースで安心して学びながら、一人ひとりが興味を持つ分野を自由に探求できる環境を提供しています。

今回の延岡市との連携は、ご家庭から直接申し込む通常の入学スタイルではなく、自治体を通じて一部プログラムを提供するという新たな形での挑戦でした。SOZOWにとっても初めての試みでしたが、中野さんをはじめとする現場の皆さまと一緒に、丁寧にひとつひとつ進めていくことができたこの経験は、私たちにとっても大きな学びとなりました。

実証内容について

今回の実証は、2024年11月から2025年3月にかけて行われました。対象となったのは、延岡市教育支援センターに登録している不登校の子どもたちのうち、小学4年生から6年生。平日午後の時間帯に、SOZOWスクールのオンラインプログラムを利用できる機会が提供されました。

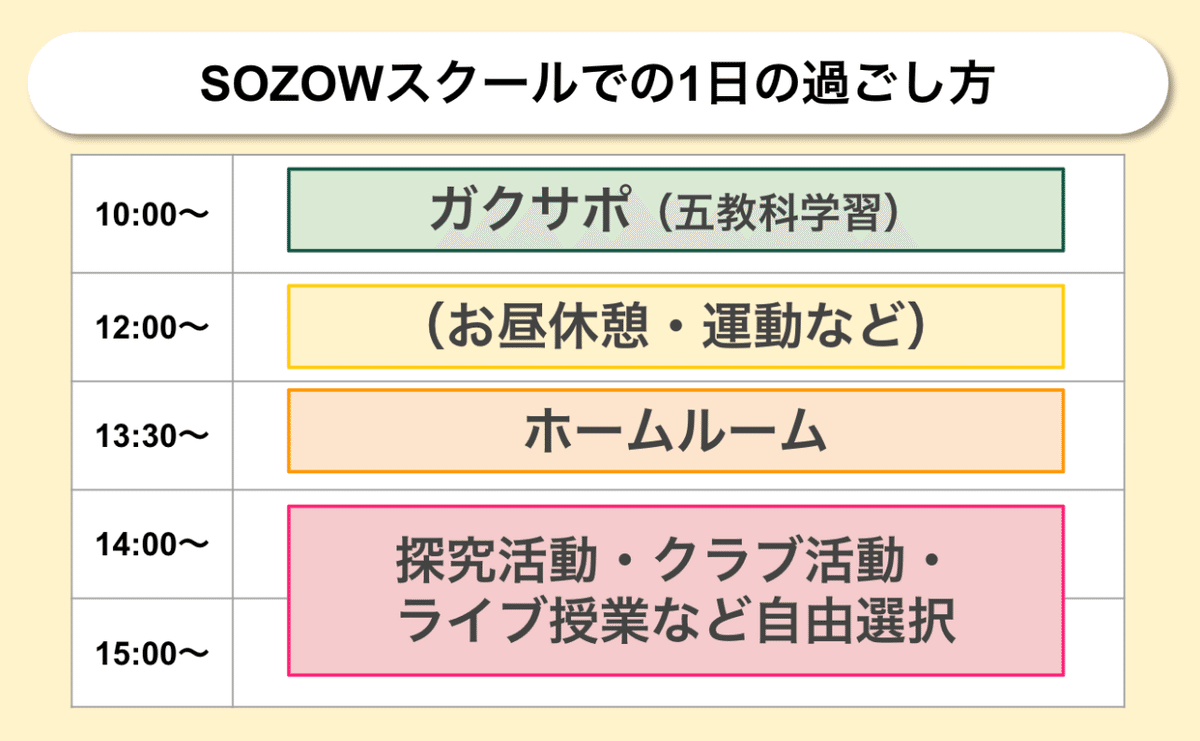

SOZOWスクールの時間割は以下のようになっています。(コースや個人によって活動内容は異なります。)

午前中は、バーチャルキャンパスの自習室に集まって五教科学習の時間。

午後は、13時半からのホームルームで始まります。これは、毎回日替わりのテーマで、みんなでクイズに挑戦したり、時事ニュースについて考えたり、スクール生が好きなお題でプレゼンを発表したりすることもあったりと、スクール生がオンラインで一同に集まって交流を楽しむ時間です。

その後は、興味のあることを探究したり、クラブ活動をしたりなど、子どもたちが興味や関心に応じて学びの時間を自分らしく設計していきます。

延岡市では午前中にオンライン学習支援室が既に運用されていたため、午後の時間をSOZOWスクールのプログラムで補完する形で導入されました。参加を希望した家庭には案内が送付され、オンラインでの入学式を経て、2名の子どもが実際に利用を開始。ホームルームや興味ある探究活動に顔を出す様子が見られました。人数は少ないながらも、実証期間中に子どもたちの行動に明確な変化が見られました。

とくに印象的だったのは、ある子どもがSlack(コミュニケーションアプリ)内で自分のチャンネルを立ち上げ、積極的に情報を発信するようになったこと。最初は控えめだった子が、仲間とつながるうちに徐々に自信を深め、主体的に動き始めた姿に、スタッフも大きな驚きと喜びを感じました。

実証を振り返って、延岡市の中野さんは利用者の変化・行動について手応えを感じたものの、一方で、多くのご家庭にこの機会を届けるには、まだまだ工夫が必要だと感じていると話します。

今回の実証では、学校経由での案内が難しかったことや、午前中に既存の支援プログラムがあるなかでの午後のみの導入だったこともあり、参加のハードルを下げきれなかった面がありました。また、SOZOWスクールとしても通常は保護者との密な連携を大切にしていますが、今回は個人情報の関係からそれが難しく、新たな形での連携モデルの必要性も見えてきました。

今後は、自治体とより深く連携しながら、SOZOWが提供する学びの意義を、家庭にもしっかりと届けて興味を持っていただく仕組みを一緒につくっていくことが重要だと私たちは考えています。延岡市での今回の取り組みは、その第一歩となる貴重な実証でした。

オンライン支援の重要性をいち早く捉え、実践的な支援に取り組まれてきたこと、そして「学校外の学び」や新たな教育の創出に向けて先進的にチャレンジされている延岡市の姿勢から、私たちも多くの学びを得ました。今回の実証を通じて見えてきた課題についても、引き続き延岡市の皆さまと共に考え、よりよい形を模索していけたら幸いです。

専門家コメント「多様な学びの選択肢を広げる、公民連携の好事例」

今回の取り組みについて、不登校ジャーナリストの石井しこうさんは次のようにコメントしています。

不登校ジャーナリスト 石井しこうさん

「いま、子どもたちの学びには“多様な選択肢”が強く求められています。特に不登校の子どもたちにとっては、自分に合ったスタイルで安心して学べる環境が、将来への可能性を広げる大切な土台になります。

その意味で、延岡市がSOZOWスクールと連携してオンラインでの学びを提供したことは、公と民が協力して子どもの選択肢を広げた、非常に意義深い試みです。自治体がこうしたチャレンジに踏み出したこと自体に価値があり、たとえ参加人数が少なかったとしても、“選べる環境をつくった”という実績は、子どもたちにとっても社会にとっても大きな意味を持つと感じます。

延岡市のような取り組みが、今後、他の地域にも広がっていくことを強く期待しています」(不登校ジャーナリスト・石井しこう)

不登校の子どもたちにとって、学びの選択肢はいまだ限られたままです。しかし、子どもたち一人ひとりの個性や興味に寄り添った柔軟な学びの場があれば、彼らは自らの力で未来を切り拓いていくことができます。

SOZOWは、すべての子どもが自分のペースで学び、社会で活きる力を育むことができる、多様で実践的な学びの環境を広げていきたいと願っています。

今後も、自治体や教育機関との「共創」を通じて、一人でも多くの子どもに、自分らしい学びの選択肢を届けていきます。

/assets/images/4633490/original/58fcde59-a1a1-42d1-be69-de854ebd30eb?1676938400)

/assets/images/4633490/original/58fcde59-a1a1-42d1-be69-de854ebd30eb?1676938400)

/assets/images/4633490/original/58fcde59-a1a1-42d1-be69-de854ebd30eb?1676938400)