リアルト・ハーツでは、社会貢献活動として利益の一部をカンボジアの孤児院「ホープ・オブ・チルドレン」に寄付しています。この支援活動は、社長が偶然、孤児院を運営する日本人の岩田亮子さんの活動を知ったことがきっかけで始まり、寄付だけでなく年に1度社員が現地を訪問して子どもたちと交流しています。刻々と変わる現地の状況のなか、今年はどんなことが見えてきたのか。2025年2月にカンボジアを視察した手塚信一さん(長野支店長)、片山伸一さん(北九州支店長)にお話を伺いしました。

毎年訪問するからこそわかる現地の最新情報

-今年のカンボジア視察で見た現状とは

【カンボジア視察日程概要(2/21(金)~2/25(火)、4泊5日)】

2/21(金)8:35羽田空港発、18:25シェムリアップ到着

2/22(土)バッタンバンへ異動し、子どもたちが運営しているCAFE HOC、孤児院を訪問

2/23(日)子どもたちとの交流(ピクニック、夕食)

2/24(月)プノンペンへ移動、ひろしまハウスへ

2/25(火)7:45プノンペン国際空港発、22:00帰国

ーこの支援活動やカンボジア視察について、渡航前はどのように思っていたか教えてください。

片山:約20年ほど前からテレビや映画でカンボジアの状況を知り、教育環境など、日本とあまりにも違うことに興味がありました。また、岩田亮子さんが福岡のご出身なので何度かお会いする機会があり、カンボジアの支援の現状と課題をお伺いする中でやはり実際に行って、自分の目で確かめてみたいなと。それもあって、会社で支援活動をするようになったと聞いてからは、代表にも「機会があれば行きたい」と伝えていました。

手塚:私の場合は、直属の上長が昨年カンボジア視察に行き、「若い人が多く、子どもたちのバイタリティとか国の活力がエネルギッシュですごく刺激になった」という話を聞いていたので、非常に興味があった時に声をかけてもらい、今回参加させていただきました。カンボジアに対しては、実はそれまでは、貧しい国なんだろうなという漠然としたイメージしかなかったですね。

カフェ移転の危機を支えた「人とのつながり」

-カンボジア到着後、2日目はバッタンバンに移動し、子どもたちが運営に関わる日本食のカフェ「CAFE HOC」で昼食を食べ、孤児院を訪問しました。カフェは今年で10周年を迎え、オシャレにリニューアルされたようですが、いかがでしたか。

片山:CAFE HOCのリニューアルも建築士の方に無償でご協力いただいたそうで、すごく素敵でした。店内にガジュマルの大きな木があって、日本にあっても行きたくなるようなカフェです。そこでお昼に生姜焼き定食をいただき、岩田さんからカフェについて話をお聞きました。

オーナーから移転を迫られていたようですが、近隣の方もオーナーに対して「CAFE HOCを存続させてほしい」と訴えてくれて、契約を延長できたそうです。他にも、確かフランスで飲食店を経営されている方が観光で来て、活動に共感し、メニュー表の作成や店舗作りなどを継続的にアドバイスやサポートをしてくれたそうで、すごく温かいなと感じました。日本では薄くなりつつある「人とのつながり」がまだ非常に強くあるんだなと感動を覚えました。

また、岩田さんは子どもたちがメニューや内装をできるだけ自分たちで考えることをとても重視されていました。そこに「支援慣れせず、自立できるように」という子どもたちへの深い愛情を感じました。

手塚:オーナーさんも、このカフェのために雨漏りする屋根を修理し、費用をかけてまで貸してくださっています。それだけ、このカフェが地域の方々にとって良い存在になっているのだと感じました。

CAFE HOCはGoogleの口コミが500件ほどあり、評価も4.8ととても高いんです。カフェで働く子どもたちの中には、「将来はエンジニアになりたい」と夢を語ってくれた男の子もいました。でも、カフェでの仕事ぶりがとても堂に入っていて、もしかしたらこのままカフェの道を極めていくのも素敵なんじゃないか、と思うほどでした。

孤児院に到着すると、女の子たちが歓迎の踊りを披露してくれました。一生懸命練習してくれたのが伝わってきて、とても嬉しかったです。子どもたちともたくさん遊びました。言葉も遊び方もわからないままでも、「とにかく一緒に遊ぼう!」と元気いっぱいに誘ってくれて、その純粋な気持ちがとても嬉しく、楽しい時間を過ごせました。

▼リニューアルされたHOCカフェ。とても素敵なカフェでした!

![]()

本当に相手のことを考えた支援とは?廃墟に見た支援の課題

-子どもたちと楽しい時間を過ごせたようですが、孤児院で印象に残っていることはありますか。

手塚:孤児院にはドイツやイギリス、イタリアからの支援もあるのですが、廃墟のような建物が2つあったんです。1つはドイツの方がレンガ作りで建てようとしたけれど、コロナが始まって支援をやめてしまったもの。1階部分もできてなくて、コンクリートの柱や鉄筋がむき出しなので、危ないですし、壊すのもお金がかかるのでこれは困るだろうなと思います。もう1つはイタリアの方が「ゲストハウスを作ってあげるよ」と少し大きめの木造の建物を建ててくれたようですが、これまた支援が止まってしまっていました。

別に現地の人が欲しいと言ったわけではないのに、勝手に作って中途半端にやめてしまう、そんな寂しい支援もあると知りました。当社の支援はお金の寄付ですが、それは現地の方に自分たちの望む形で使ってもらっているので、現地の人が望む支援がベストなのかなと思いました。

片山:建物以外にも、ベッドマットを大量に送ってくれる支援があったそうなんです。それは「子どもたちの睡眠の質を高めたい」という気持ちからのようですが、カンボジアに到着後、孤児院まで持ってくるのに別途お金がかかるんですよ。持ってきたら、入口から入らない。さらに言うとベッドのサイズとも全然違うので、結局ゴミとして孤児院に残ってしまっている。現地のことを考えた支援の形が非常に重要だと感じました。

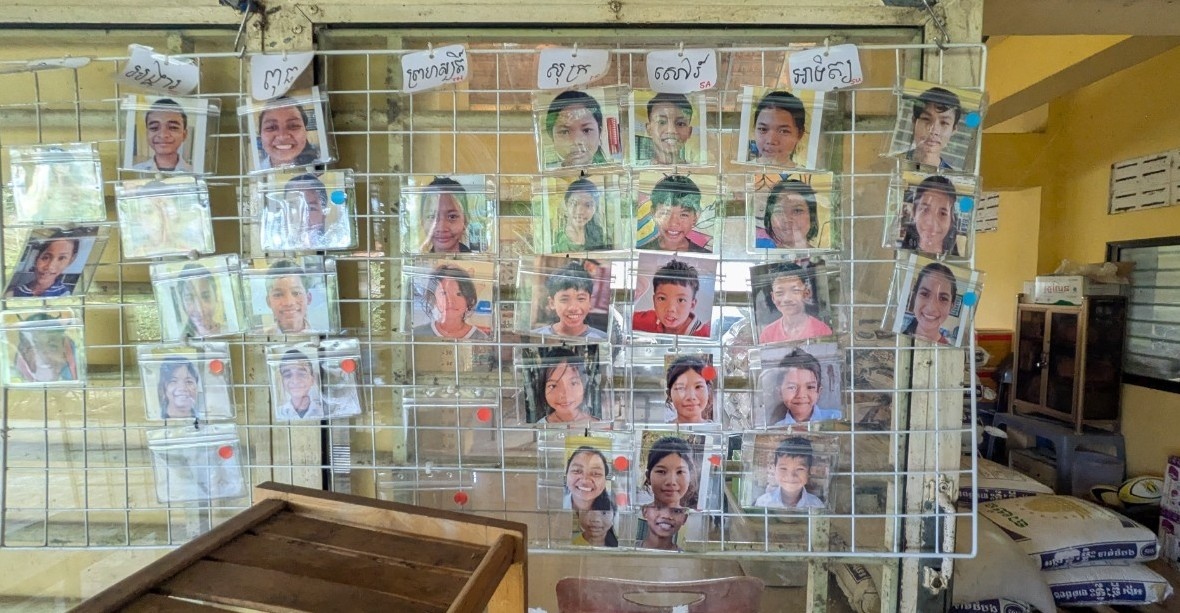

▼子どもたちが学ぶ教室

![]()

大人の荷物を持とうとする子どもたちの自然で温かな気遣い

-支援の課題にも直面した2日目でしたが、3日目は子どもたちと滝にピクニックに行ったそうですね。

片山:朝からバス2台で舗装されていない道などを約2時間半かけて走り、滝のある渓谷に行きました。全員初めての場所で、現地に到着したら、岩という岩を登って、日本ではおそらく立ち入り禁止になるような大変な場所をひたすら登っていきました。

7歳ぐらいの子たちも荷物を持って登っていくんですが、自分の身長よりも大きな岩を登りながら、僕たち大人の荷物を取って手を引こうとするんですよ。「大丈夫だよ」と言うんですが、当たり前のようにみんなそうしてくれるんですね。日本では子どもが大人の荷物を積極的に持とうとするなんてないですし、すごく温かい気持ちになりました。

お昼は、子どもたちが前日から作ってくれた蓮の葉で包んだお弁当を食べました。お弁当は白米の上に香辛料を効かせて煮込んだ鶏肉がのっていて、美味しい味付けでした。僕は高所恐怖症で一番上の滝までは行けなかったのですが、手塚さんは最後まで行かれてましたが、どうでしたか?

手塚:聞いていた以上に、想像を絶するというか、かなり疲れました(笑)。片山さんが登らなかった場所は、半分壊れかけたはしごを登っていくところで、どう見ても危険なんですよね。自然に囲まれた滝は迫力があり、すごく綺麗でしたが…。

片山:最後に、バスを停めた近くの場所でスイカ割りをし、その後に鍋料理の店で食事をしました。初めて見る野菜など色々な食材がありました。子どもたちとは翻訳アプリを使って話すのですが、周りにいた何人かに「好き嫌いある?」って聞いても、全員「ない。全部美味しい。」って言うんですね。日本だったら、さすがに好き嫌いがあるのですごいなと思いましたし、「飽食の国」と「食べること自体がありがたい国」では、食に関する感覚が異なるのだと実感しました。

![]()

![]()

3日目はアットホームな学びの場ひろしまハウスへ!

-シェムリアップに戻ってきてから訪問した、ひろしまハウスはいかがでしたか。

片山:ひろしまハウスは、弊社が支援している施設で、カンボジアで学校に通うことが難しい子どもたちに学びの場と給食を提供しています。現地では、運営に関わる日本企業の方の説明を受けながら見学しました。ちょうど子どもたちの勉強が終わって帰る時間だったため授業は見られませんでしたが、教室を覗くと、想像以上に高度な日本語の学習が行われていることに驚きました。

手塚:施設には食堂があり、子どもたちが自分たちで鍋を火にかけ、何かを作って食事をしようとしていました。その様子はとても新鮮で、珍しい光景に感じました。全体的に塾のような雰囲気もありつつ、アットホームな温かさがありました。プノンペンはカンボジアの中でも都会ですが、子どもたちは変わらず元気いっぱいでした。

▼日本語検定に合格した子どもたちも沢山います!

![]()

活気のある国で感じた様々な課題と「当たり前」への感謝

-最後に今回の視察での気づきや、特に印象的だったことを教えてください。

手塚:カンボジアは人口の半分以上が30歳未満という若い国なので、活気にあふれているのが印象的でした。カンボジアでは、小型バイクは免許が要らないとのことで、小学生くらいの子どもがバイクに乗って街を走っている姿を見て、文化の違いを強く感じました。

カンボジアでは農業が主要な産業で、他の産業や技術はこれから発展していく段階にあります。その中で、子どもたちは元気いっぱいに学び、夢に向かって努力を重ねていますが、日本のように幅広い職業の選択肢があるわけではないという現実にも気づかされました。

今回の視察では、普段の海外旅行ではなかなか触れることのない現地の暮らしや環境を知ることができました。日本では働くことでお給料をいただき、努力次第で自分の望むものを手に入れられる環境がありますが、それが決して当たり前ではないのだと、改めて実感しました。こうした気づきを得られたことは、とても貴重な経験だったと思います。

片山:今回の視察では親がいること、教育を受けられること、住む場所や働く場所があることといった、「私たちには当たり前のもの」が当たり前じゃない子どもたちを見てきました。当たり前の環境に感謝するとともに、その中で自分は何ができるのかを色々と考えていかなきゃいけないなと思っています。

また、行く前に聞いていた通りの部分もありましたが、改めて「自立の大切さ」「支援者がいなくなった時の怖さ」が非常に大きな課題だとより強く実感しました。支援も自己中心的ではなく、相手の状況をふまえた支援を考える必要があります。廃墟になったイタリアやドイツからの支援などに限らず、日本からの支援も岩田さんという窓口がなくなった瞬間に、どうなるのかわからない。そうした課題が今後出てくる可能性もあるだろうなと。

その問題点に何が解決策かというのはまだ思い付きませんが、いつかまた会って、子どもたちの成長を見てみたいとは思います。子どもたちや孤児院、CAFE HOCが様々な環境のなかでどうやって変わっていくのかは気になりますし、会社を通じてこれからも見守ることができると思うのでそれが本当に楽しみです。

リアルト・ハーツはひとりでも多くの子どもたちが明るい未来を描くことができるように、これからも取り組みに力を注いでいきます。

活動に共感してくださる方からのご応募をお待ちしています!

/assets/images/3719645/original/94537935-ed18-4b33-b2f8-461a9c8bed86?1637561171)

/assets/images/3719645/original/94537935-ed18-4b33-b2f8-461a9c8bed86?1637561171)

/assets/images/3719645/original/94537935-ed18-4b33-b2f8-461a9c8bed86?1637561171)