みなさま、初めまして。採用広報担当です!今回は、代表からのレポートです!

「世界の進化のスピードに、日本の教育はまだ追いつけていない。」そんな課題意識から、私たちアイエスエイは、常に世界の教育の最前線にアンテナを張り続けています。

先日、代表の倉橋 力が、パートナーである中学・高校の先生方と共に、米国の教育最前線を視察する「第11回 米国トップ大学視察ツアー」に同行しました。そこで代表が目にしたのは、日本の常識を覆すような教育の未来像、そして、私たちがこれから挑むべき壮大な挑戦でした。これは、その最前線からのレポートです。

プロフィール

倉橋 力 / 代表取締役社長

米国で約24年間を過ごし、現地のメディア業界、音楽関連会社の起業を経験後、ペッパーダイン大学でMBAを取得。アイエスエイ入社後は、海外子会社3社のCEOを兼務し、グローバルな視点から事業を推進。2025年、代表取締役社長に就任し、創業以来の理念を受け継ぎながら、次世代の教育を創造するための変革をリードしている。

――――――――――――――――――

今回、私が初めて社長として参加した「米国トップ大学視察ツアー」。

これは、全国のパートナー校の先生方と共に、米国の教育最前線を巡る、アイエスエイにとって非常に重要な取り組みです。

目的はただ一つ。これからの日本の子どもたちに、本当に必要な教育とは何か、そのヒントを世界の最高峰から学ぶためです。

今回あらためて、このツアーは当社のスピリットが詰まった企画だと実感し、アメリカという国の強さの源泉は教育にあると強く確信しました。

この記事では、このツアーで得た衝撃と、アイエスエイが目指す未来について、私の言葉でお伝えしたいと思います。

参加者の多くは、首都圏の私立高校の先生方で、校長や教頭先生もいらっしゃいました。皆様が熱い思いと目的を持って参加されており、その熱意が私にとって非常に心地よく、有意義な時間を共有することができました。

訪問先での学び

東海岸のボストンでは、ボーディングスクール1校と大学6校を訪問し、西海岸のベイエリアでは、公立高校1校、大学4校、そしてコミュニティーカレッジ1校を訪問しました。すべての訪問先で、日本の学校教育やグローバル教育のヒントを得ることができ、大変有益でした。その中でも、私の中で特に印象に残った3つのポイントを挙げさせていただきます。

1. 個性・才能を磨く教育と社会に貢献する人材育成

ボストン郊外にある超名門私立ボーディングスクールのDeerfield Academyでは、アメリカのトップ大学で学ぶために必要な個性や才能を磨く教育が行われていました。特に印象に残ったのが、複数年にわたって展開されるパブリックスピーキングの授業です。最初は有名なスピーチなどを暗記し、皆の前でコンペティション形式で暗唱。最後には自分のスピーチを書き、それをクラスの前で披露するコンペになっていきます。「将来自校の生徒は、リーダーとして多くの人々の前でスピーチする存在となり、パブリックスピーキングスキルは彼ら、彼女らのリーダーシップにおいて重要な役割を果たすことになる。」という学校の考えがにじみ出ていたと感じました。アメリカのリーダーシップ教育のフィロソフィーを垣間見た瞬間でした。

▲ Deerfield Academyの学びがどういったものなのか、ご説明いただきました

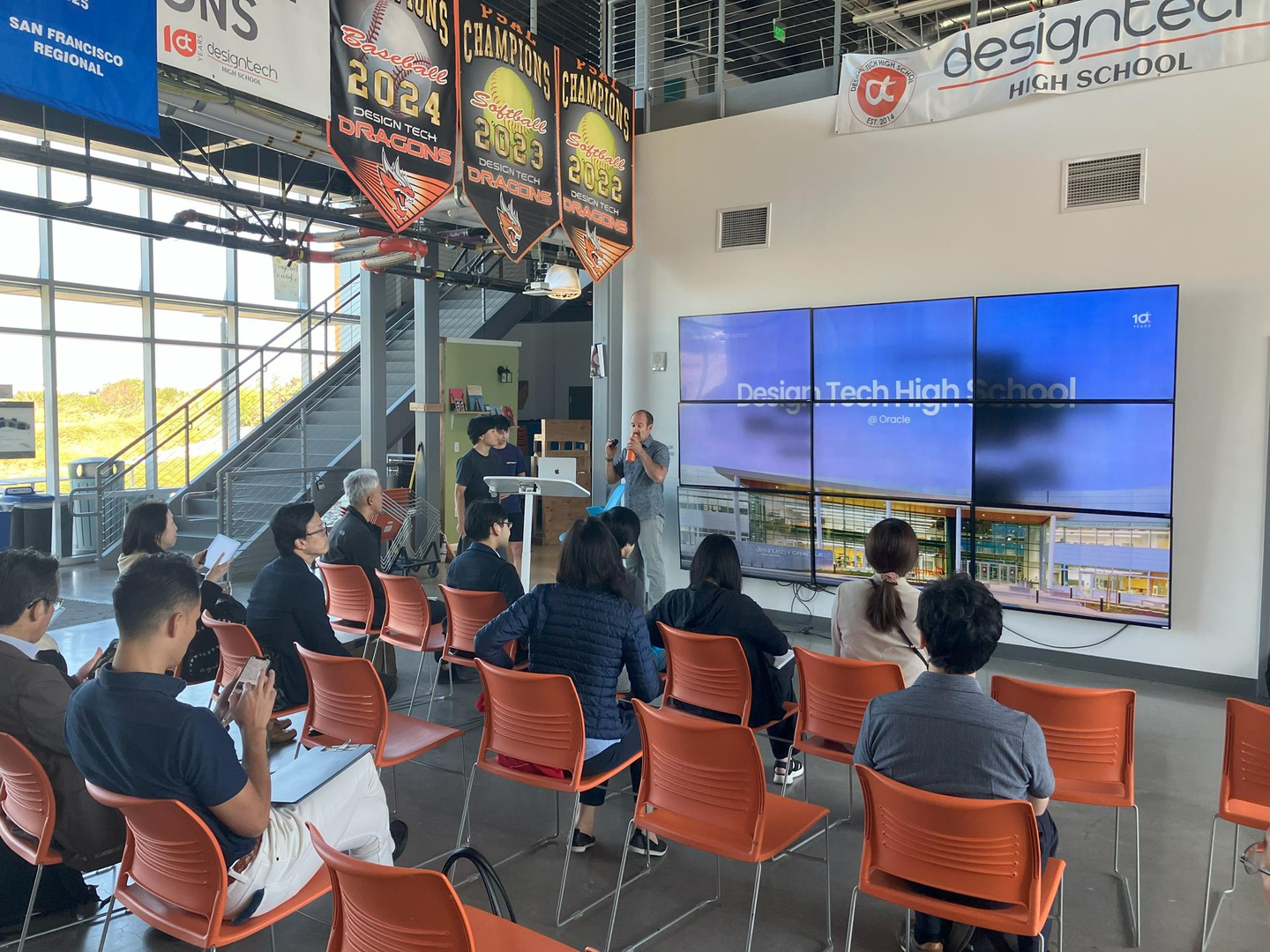

一方、ベイエリアの公立校、Design Tech High Schoolでは、「卒業後の4年」ではなく「卒業後の40年」を見据えた教育が行われており、これは非常に印象的でした。「卒業生全員が、卒業するときに将来やりたいことがわかっているとは限らないが、やりたくないことは分かったうえで卒業する」という、私たちに話をしてくれた共同設立者の言葉が非常に響きました。「パッションを見つけましょう」というのは簡単ですが、実際に見つけることは簡単ではありません。色々な経験をするなかで、自分に何が向いているか、向いていないか、何が好きで、何が嫌いか、そういった自分自身の特徴や価値観が見えてきます。共同創設者の言葉は、高校4年間(アメリカでは高校は4年制)を通して、生徒一人一人が様々な経験ができる体制を整えていることへの自信とプライドが感じられました。

▲ Design Tech High Schoolでの説明会の様子

▲ Tech Schoolならではの、最新のテクノロジーを駆使したプロトタイプ

この2つの全く異なる高校を訪問できたことで、両方の素晴らしさを感じ、それぞれの学校の教育へのアプローチの違いとその理由を考えることができたのは大きな学びでした。両方の良さを日本の学校が現実的に取り入れる方法はないかと考えております。

2. MITで感じたイノベーションのエネルギー

MIT(マサチューセッツ工科大学)は、最先端のテクノロジーにリベラルアーツがスパイスとして交わる場所、何度訪れても毎回強烈な印象を受けます。MITでは、テクノロジーだけでなく、芸術や人文学などの多様な学問領域が交差し、それが新しい発想や創造的な解決策を生み出す源泉となっていることが感じられました。

さらに、MITでは「遊び心」を大切にする文化もあり、学問や研究に対して常に挑戦的で、柔軟な思考が奨励されています。このアプローチは、教育の中で「自由な発想」を促す大切な要素だと感じました。MITのような環境があればこそ、次々と革新的なアイデアが生まれるのでしょう。日本でも、こうした「遊び心」を持った教育がもっと広まると、学生たちの創造性や柔軟性がより一層育まれるのではないかと思います。当社の経営にも取り入れてきたい部分です。

毎回MITを訪問するたびに、なぜ自分は理系に進まなかったのだろうと後悔すると同時に、高1が終わる段階で、文系・理系を決めなければならないことも受験教育の弊害の一つではないかと考えさせられます。また、世界にはこのような大学があると高校時代に知っていれば、また違った進路の考え方をしていたかもしれないと思うのです。

▲MITカルチャーに触れる瞬間

▲MITの図書館の前で。

3. スタンフォードから得る尖った学校経営のヒント

Stanford大学のAdmission Officerの話から、Admission(入試選考)というプロセスは大学にとって「Building a class」、様々な個性をもつ学生の集合体としての学年をつくる、ある意味アーティスティックなプロセスであると改めて感じました。単なる学力の測定にとどまらず、生徒一人ひとりの人物像を徹底的に掘り下げた上で、StanfordにとってのRight Fitな生徒かを判断することがStanfordのAdmission Processです。多様性に富んだ「Class(学年)」の同級生との学びを通してGlobal Citizenshipを育む、非常に明確なメッセージでした。

この話を聞いて、日本の中学・高等学校でも、Stanfordを始めとするアメリカのトップ大学が取り入れるHolistic Admissionからヒントを得て、自校が用意する特色ある教育を効果的に活用できる生徒に来てもらう入試システムの導入を検討されてはどうかと思いました。また、各学校が用意する特色がより際立つことで、DeerfieldやDesign Techのような尖った教育をする学校が増えてくればよいなあと思う次第です。

▲スタンフォード大学構内にて。ひとりひとりにとって、本当に学びの多い滞在でした。

最後に

今回の視察を通じて、改めてアメリカの教育における多様性を実感しました。特に、個性を重視した教育や、柔軟で創造的な学びを通じて生徒を育てることが、今後の社会で活躍できる人材を生む鍵であり、そこには日本独自のアプローチも必ずあると感じました。私たちアイエスエイは、こうしたグローバルな視野を持った教育の推進をさらに強化していきます。今後も、生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出す教育の実現を目指して邁進してまいります。

株式会社アイエスエイ

代表取締役社長

倉橋力

――――――――――――――――――

このムーブメントに、あなたも加わりませんか?

アイエスエイは今、50年以上の歴史で築いた信頼と、世界の最前線から得た知見を掛け合わせ、日本の教育を“再定義”するという、大きな挑戦の真っ只中にいます。

これは、私たちだけでは起こせないムーブメント。

教員として現場の限界を感じていた方。営業として、もっと社会に大きなインパクトを与えたいと考えていた方。あなたのその情熱と経験こそが、私たちの挑戦を加速させる力になります。

教育の常識を塗り替え、子どもたちの未来を本気で変える。そんな熱い想いを持った仲間が、ここにはいます。

さあ、あなたもこのム一ブメントに加わりませんか?現在、新たな仲間を複数ポジションで積極募集中です!こちらからぜひ話を聞きにきてくださいね。

/assets/images/21605289/original/d2daa44b-4e8f-4bae-a8b5-2cc7f79d88f4?1752644723)

/assets/images/21605289/original/d2daa44b-4e8f-4bae-a8b5-2cc7f79d88f4?1752644723)

/assets/images/21605289/original/d2daa44b-4e8f-4bae-a8b5-2cc7f79d88f4?1752644723)