blank canvas

ここはエンジニアが集う場所。お客さんからの依頼を、 ギルドのエンジニア達が 最適なチームを組んで解決する。それぞれが個人の力で 生きていかなくてはいけない時代に、自分の足で立ちながら、 仲間と一緒に仕事をする。ギルドはそんな場所なのです。

https://blankcanvas-re.co.jp/

こんにちは!

blank canvasの広報担当、ameです!

今回はインタビュー回第三弾!

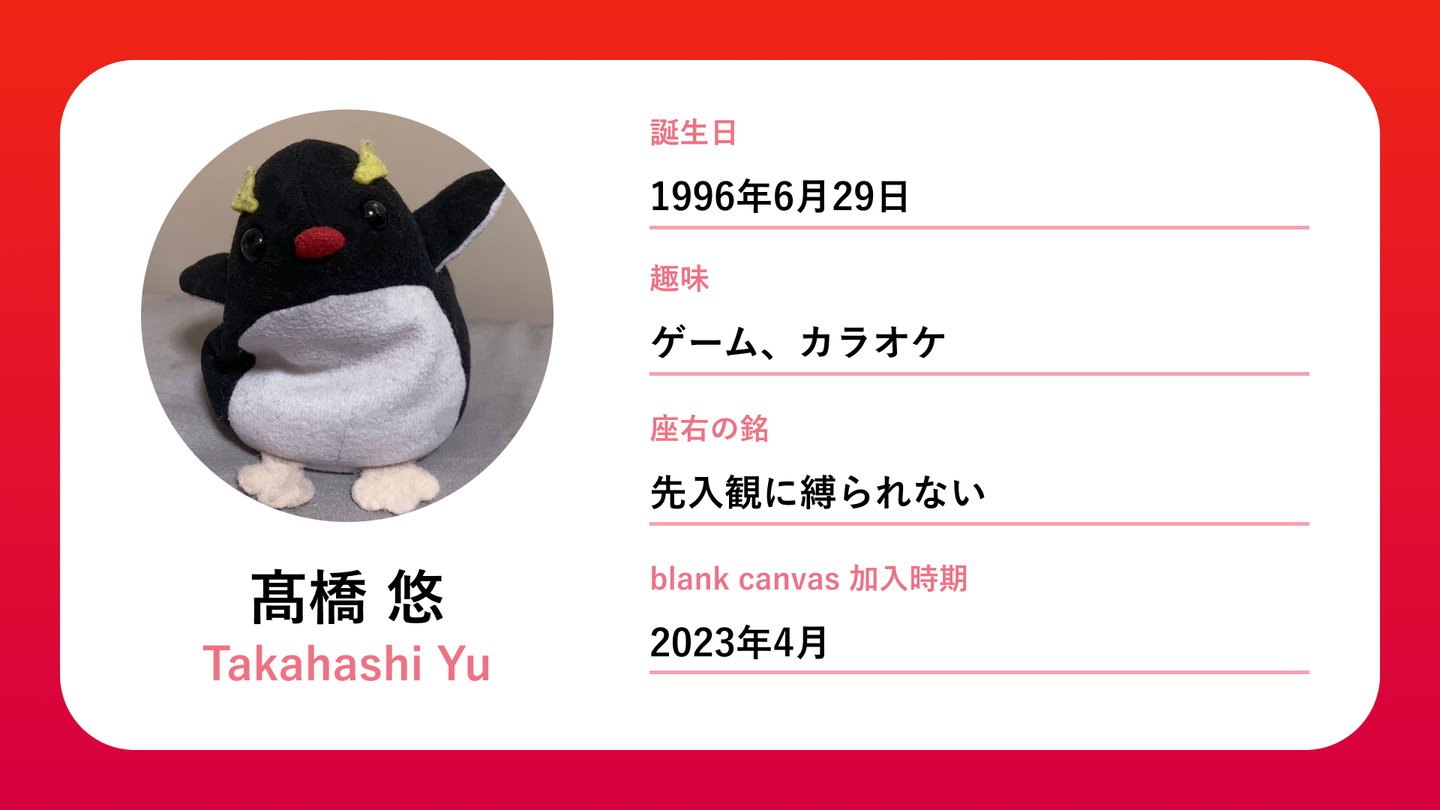

blank canvasのギルドメンバー、髙橋さんにインタビューを受けていただきました!

髙橋さんはAIエンジニアのスペシャリストとお聞きしましたが、詳しいところは実はあまり知らなかったり…。

私がAI初心者ということもあり、AIのこと含め、髙橋さんに色々お聞きしちゃいました!

個人的に色々と勉強にもなったインタビューでしたので、ぜひご覧くださいね!

ame:

お疲れ様です! 今日はよろしくお願いします。

髙橋:

はい。お願いします。

ame:

そういえば髙橋さんってblank canvas外部でお仕事していることが多いですよね。今ってどういうことをしてるのか、ちょっとだけ教えていただくことって大丈夫ですか?

髙橋:

直近だと主に、会社内の事務作業だったりを生成AIを使って効率化するようなシステムを開発することが多いですね。

ame:

そうなんですね! もうずっと依頼されたものを作ってる感じなんでしょうか?

髙橋:

そうですね。働き方としてはある会社さんに常駐という訳ではないんですけど、ある会社さんの人員としてリモートで一年ぐらい前から働いてるっていう形になってます。一年ぐらい前から働いていますが、三ヶ月に一回くらいでなにか新しいプロジェクト入って、また三ヶ月経ったら新しいプロジェクトが始まってやっていっていう、そんなサイクルに今のところなってますね。

ame:

髙橋さんはAIエンジニアをされているとお聞きしたのですが、私はあまりAIというのは凄く初歩的な部分しか知らなくて…AIエンジニアって主にどんなことをするのでしょうか?

髙橋:

AIエンジニアがどういうことするかというのは、多分ここ数年で結構変わってきているものだと思います。 私もそうだったんですけど、元々AIエンジニアと呼ばれてる人はAIモデルを開発をすることが多かったです。

で、モデルを開発するっていうのはどういうことかっていうと、例えばひよこの性別を鑑定するひよこ鑑定士(初生雛鑑別師)がいると思うんですけど、ひよこの性別をAIで分けてしまいたいっていうニーズがあったとして、その時にAIモデルで開発する時じゃあどういうことをするのかっていうと、まずオスとメスのデータを収集っていうところから始めます。画像や写真でもいいですし、声でもいいですし、なにかしらオスとメスで分かれるような特徴があるものっていうのを考えて、データを収集します。

そうしたら、音声でいくとオスの音声とメスの音声が100個ずつぐらい集まったらそれを今度はプログラムの方で、オスの音声の特徴量とメスの音声の特徴量を機械学習すると分析することができるんですね。で、それで分析させると、AIモデルというものを開発することができます。

ame:

それが生成AIが出てくる前までAIエンジニアと言われてる人達がやってたことなんですね。

髙橋:

そうですね。二年くらい前から生成AIが入ってきまして、AIエンジニアの定義がまた少し広がった印象があります。現在だと先程のAIモデル開発っていうところも含め、それ以外に生成AIを活用したシステムを開発する人、っていうところも増えたんじゃないでしょうか。

生成AIを活用したシステム作る人っていうのが具体的にどういうことかっていうと、ChatGPTのAPIを組み込んだシステムだったりとか、あとはプロンプトの開発を主に行う人もいますね。そういったタスクが最近のAIエンジニアとしては増えたかなと思います。分かり辛いところあったらすみません。

ame:

いえ、分かりやすかったです! ありがとうございます。 確かに私もAIエンジニアというと生成AIの方を思い浮かべることが多い気がします。でもAIエンジニアはそもそもAIモデルを作る人のことだったんですね。

髙橋:

そうですね。はい。

ame:

これまでの経歴みたいなところなんですけど、どのような経緯からエンジニアになったのか聞いても大丈夫でしょうか?

髙橋:

はい。大丈夫です。 なぜこのエンジニアっていうところを目指そうと思ったのかというと、小さい頃から結構ゲームが好きな人間なんですけども、特にゲームの中でもステージが作れるとか自分のキャラクターのカスタマイズ要素が充実しているみたいな、作る要素が多いゲームが好きだったんですね。有名なものでいうとRPGツクールとかあると思うんですけど、ああいうものも好きで。

そこで自分は何か作るのが好きだから…いやそこまで考えてないかな。大学がIT系、情報系だったんですけど、大学入る時はそこまで何も深く考えずに、ゲームが好きだし作ること好きだから情報系の大学行くか、ぐらいの気持ちでまず大学に行きました。それでプログラム学ぶ中で、自分がこれまでゲームを作って楽しかったのと同じようなことをプログラムを作ってて思ったので、それがエンジニア目指すきっかけかなと思います。

ame:

ゲームがきっかけだったんですね!

でもそこから、いつ頃からAIエンジニアになろうと思ったのでしょうか?

髙橋:

画像系の処理が好きだったので、大学の研究室を選ぶ時に画像系のところだったらどこでもいいかなぐらいに思っていたんです。画像系の中でも単純に画像処理するような研究室とAIを使って画像処理をする研究室があって、新しい技術って個人的に凄く好きだったので、AIって新しい技術でちょっと楽しそうだな、ぐらいの気持ちでAIを使った画像処理をする研究室に入りました。そこが一番最初にAIに触れたきっかけかなと思います。

そこでAI学んで楽しかったし自分に合ってるなと思ったので、そのままAIエンジニアを続けている形になります。

ame:

なるほど。途中からなった、というよりはもう最初からAIエンジニアだったんですね。

髙橋:

そうなりますね。

ame:

最初からAIエンジニアとのことですが、どういった経緯でblank canvasに入ったのでしょうか?

髙橋:

blank canvasに入る前は、群馬県のIT企業でAIエンジニアを四年程やってました。元々働いていた会社の方でAIに関係ない事務作業みたいなところ等もやることがかなり増えてきていたり全然給料が上がらないこともあったりしたので、ちょっと不満があって一旦その会社を辞めたんですね。その後自分に合った会社さんを探してる中で、兄と福井さんがGENERYSっていうコミュニティで知り合いだったことがあったんです。今からちょうど二年前にblank canvasの方でAIを使ったプロジェクトを始めたいっていうような話があって、それが始まりでした。

ame:

AIを使ったプロジェクトというとAnima Doorからだったんですね。

髙橋:

そうですね。Anima Doorの話を福井さんから兄経由で自分に伝わって、じゃあ入りたいです、やらせてください、っていうことで、blank canvasに入りました。

ame:

なるほど! ありがとうございます。

ではそういった経緯でblank canvasに入ったとのことですが、今はそんなblank canvasに対してどんな印象を持っていますか?

髙橋:

凄く自由で…あとはメンバーがとても話しやすくて、働きやすいなという印象があります。自分がコミュニケーション取るのが凄く苦手なタイプなので、まず一緒に働いてる人が話しやすいかどうかっていう、もうそれだけで働きやすいかどうかっていうのも凄い変わるような感じなんですけど、ここで言うとblank canvasのエンジニアは話しやすい人ばかりなので、それでもう働きやすいなって思ってます。

ame:

元々はAIを作る側だったということですが、それからAIエンジニアの幅も広がったりして、AIってもうずっと進化し続けているじゃないですか。

髙橋:

はい。

ame:

AI初心者の自分からすると数年前にChatGPTが出てから色んな話を聞くようになったっていう印象なんですけど、髙橋さん的にはAIに対する印象とかって、ありますか?

髙橋:

ハードの進化によってAIは進化するものだと思ってて、AIの一番の基礎の技術のニューラルネットワークというものがあったんですけど、その構想自体は確か4, 50年ぐらい前にはあったものの実現ができないからAIは作れなかったみたいな話があったんですね。ただ最近はメモリの拡大だったり処理速度が早くなったりでどんどんハードが進化していって、元々構想してたAIモデルが現実的に学習ができるような環境が整ってきて、今AIが変化してる最中だなと思ってます。

そこが大きく一つと、あとはやっぱり自分にとってもChatGPTがかなり大きい進化で、これまでは何かのタスクに特化したAIみたいなものであればChatGPTと同じぐらいの性能が出るものは結構あったんですね。例えば日常会話をするだけのAIや画像に何が映ってるかを判断するだけのAIだったらChatGPT出る前にもありました。ChatGPTの凄いところがどんなタスクでも一つのAIでやってしまうっていうところで、それが出てきたのがまず衝撃受けました。もっとそういったものが出てくるのは遅いと思ってたので。

ame:

そうなんですね!

ではそのそういうChatCPTみたいな凄い色んなことができるAIはいつか出るだろうな、みたいな予感はもう前からしてたんですか?

髙橋:

それはしてました。2045年にシンギュラリティが起こるって昔から言われてて、AIがAIを作れるようになると、そのAIが作ったAIが更に凄いAI作ってみたいな連鎖反応で、爆発的に技術向上する、シンギュラリティというものが2045年に起こると言われていたんですね。多分それが起きるぐらいに汎用的なAIができるのかなと自分の方では思ってたんですけど、20年も早く来ちゃってびっくりしてます。

ame:

なるほど! ありがとうございます。 AIって凄い進化してるので、AIによってエンジニアの仕事がなくなる、みたいな話ってよく聞くと思うんですけど、これについて髙橋さん的にはどう思いますか?

髙橋:

そうですね。結論から言うと、エンジニアの仕事はいつかなくなると自分も思ってます。でもなくなったらなくなったで、世の中楽になってるしいいんじゃないかなと思いますね。AIが進歩した世界だと多分その頃にはエンジニアが生き残れなくなるくらい、他の色んな仕事もAIでできるような世界だと思うので、人間が働かないくても生活できるようなそういう世の中になってると思ってます。

ame:

なるほど。エンジニアだけの話じゃないんですね。

髙橋:

そうですね。ベーシックインカム的なものだったりとか、そういう制度がもうその時だったらできてるんじゃないかなって思っちゃいますね。はい。

ame:

髙橋さんがエンジニアとしてやりがいを感じたり楽しいなって思う瞬間はありますか?

髙橋:

二つありますね。

一つは最初の頃から思ってることで、もういつものことなんですけど、自分が書いたコードがちゃんと思った通りに動いたら嬉しいというものですかね。

もう一つの方は結構個人的に大きくて、元々プログラムで定義しづらいことを作るのが好きなんです。研究室の時代の話に戻ってしまうんですけど、大学の研究室…いや研究室でやったんじゃないかな、大学の課題でしいたけのカサの開き具合を撮った写真から判断しろっていう課題があったんですね。しいたけの写真があって、カサの開き具合ABC、みたいな感じでランク付けをするみたいな、その時はAIも知らないような状態でやらないといけなかったんですけど、それをどうするのか考えるのが楽しかったんです。

そういう風にどうやってやるんだか分からないような課題があって、それのやり方考えてるのと、試行錯誤してる時や、それが上手くできた時が凄く楽しいですし嬉しいですね。設計書があって決まったものを作って終わりっていうよりかはやりがいを感じるなと思います。

ame:

凄いですね…! それでは最後の質問なんですけど、今後の目標はありますか?

髙橋:

自分でも迷うところはあって、やりたいことが今二つあるんですね。やりたいことというか今後どうしていったらいいのかなと思うのが二つあって、

一つがフロント側の開発をもっとできるようになった方がいいな、と思ったりしてます。理由はもう最初からAIエンジニアみたいなところから入っていたので、これまでフロント側触ることがほとんどなかったんですね。今もほとんどなくて、Pythonで簡単にフロント作れますよ、みたいなライブラリを使ったりとかあとはChatGPTで簡単に出せるぐらいのフロントしか今の自分の技術ではできないので、それで困ることが結構あるなと、感じているので、そこできるようになりたいなっていうのがまず一つあります。

もう一つが、やっぱり何かに特化した人間の方がいいのかなと思う面もあるので、フロントエンドを学習するよりはAIについてもっと学習して、最新技術まで追っていけるような人間になりたいなと思うところもあります。

ame:

へーなるほど! やっぱりAIエンジニアのスペシャリストになった今でも、まだAIついての学習や、ここが自分に足りないなって実感する時ってあったりするんですか?

髙橋:

めちゃめちゃあります。

例えばAzureやAWS、Google…クラウドサービスで色んなAIサービスって出てきてると思うんですね。ただ自分自身が触れてるものはそんなに数多くはなく、他の、自分が触れてないAIサービスについては全然知らなかったりするので、そういう話をAIに詳しい他の方に出されたりすると自分全然知らないなって思ったりします。

なのでどっちがいいかっていうのは悩んだりしてるんですけど、目標としては、その二つかなと思います。

ame:

(探究心が凄い…!)

【株式会社blank canvas 公式HP】