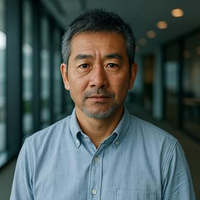

【福本潤・元医師】朝のオフィスで消えるアイデアの正体

Photo by freestocks on Unsplash

毎朝、満員電車に揺られオフィスにたどり着くと、机の上には昨日まで考えていたアイデアのメモが散らばっています。しかし不思議なことに、朝の会議が始まると同時に、そのアイデアの多くが頭の中からふっと消えてしまうことがあります。私だけではなく、多くの同僚も同じ現象を経験しているようで、これはただの集中力不足ではないと感じました。

ある日、脳科学の本を手に取ると、ここに意外な答えがありました。人間の脳は環境の変化に敏感で、特に朝の忙しいオフィスや人の声、通知音などの外部刺激が増えると、短期記憶の領域が一時的に抑制されるというのです。つまり、朝のオフィスはクリエイティブなアイデアを消してしまう「記憶のブラックホール」になり得るのです。

そこで私は試してみました。朝は敢えてメールチェックや会議準備をせず、静かなカフェでノートパソコンを開き、アイデアを書き出すことにしました。すると驚くことに、午前中のアイデアの鮮度や量が劇的に増え、以前のように会議が始まっても消えることが少なくなったのです。この小さな習慣の変化は、効率だけでなく、自分自身のモチベーションにも大きく影響しました。

さらに面白いのは、チーム全体でも同じ現象が起きているという事実です。オフィスでブレストをしても、雑音や視覚情報の多さでアイデアの多くが薄れてしまうのです。だからこそ、最近私たちは「朝の静かなブレストタイム」を取り入れることにしました。各自が集中できる環境でアイデアを書き出し、午後にチームで共有する。このプロセスだけで、議論の深さや質が格段に向上しました。

この経験から学んだのは、働く環境は単に物理的な場所だけでなく、脳の働きを最大化できるかどうかが鍵だということです。出社やリモートの議論はよくされますが、本当に重要なのは「どこで、どのタイミングで、どのように思考するか」なのだと感じます。私たちは働き方改革を単なる制度ではなく、脳の特性を活かすデザインとして再考する必要があるのです。

毎朝のオフィスで消えるアイデアは、決して無駄ではありません。環境を工夫することで、そのアイデアは鮮明に生き返り、チームの創造力の源となります。こうして小さな発見を積み重ねることで、働く時間はただの労働ではなく、思考の実験場に変わっていくのです。