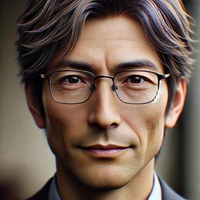

<本田教之>「正しさ」より「使いやすさ」

Photo by krakenimages on Unsplash

「完璧に正しいシステム」って、必ずしも「現場に喜ばれるシステム」じゃない。

エンジニアとして20年以上やってきて、僕が一番大事にしていることはこれです。

たとえば、とある製造業の会社さん。

在庫管理がうまくいかず、棚卸しに毎回3日もかかるという悩みがありました。

社長は「この機会に完璧な在庫管理システムを作りたい!」と意気込んでいました。

そこで提案したのが、バーコードを導入して、入出庫のたびにピッと読み取る仕組み。

正直、技術的には楽勝。でも、実際に現場を見に行ったら――

「いや、うちそんな暇ないよ」「紙の伝票がまだ主流なんだけど…」

というリアルな声がたくさん聞こえてきたんです。

このとき僕は、一歩引いてこう考えました。

“正しさ”より、“使いやすさ”が勝つときもある。

結果、僕が提案したのは「バーコードも使えるけど、紙の伝票をスマホで撮るだけでも登録できる」仕組み。完璧なデータ精度は得られません。でも、作業時間は3日から半日に。現場は大喜びでした。

「理想のシステムを作る」より、「いま動いている人たちが、ちょっとでも楽になる」ほうがよほど価値がある。

それ以来、要件定義の時点から必ず現場の声を聞くようにしています。

僕はシステムを「使われてこそ意味がある道具」だと思っています。

だから、最新技術を追うより、「この人は毎日どんな画面を見て、どこで手が止まっているのか?」を観察することのほうが何倍も重要なんです。

システム開発って、一見すると無機質な仕事に見えますが、実はすごく“人間くさい”仕事なんですよね。誰が、どんなふうに、どんな気持ちで使うか――そこを丁寧に見ることが、結局は一番効く。

だから僕は、仕事をするうえで「正しさ」よりも「使いやすさ」、そして「人の気持ち」を何より大切にしています。

エンジニアって、冷静で論理的なイメージがあるかもしれませんが、僕はたぶん、ちょっと違うタイプかもしれません(笑)。