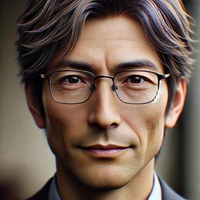

【本田教之】「成果より後味」を大事にする理由

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

「成果より後味を大切にしているんです」

こんな話をすると、よく驚かれます。特にシステム開発の世界では、「納期通りに動くものを作る」が絶対的な価値基準になりがちだからです。

もちろん、成果は大事です。機能が完成して、納品され、ユーザーに使われる。そこに価値があるのは間違いありません。ただ、僕がもっと重視しているのは、「そのプロジェクトが終わったとき、関わった人たちにどんな感情が残っているか」です。

たとえば、システムは完成したけど、開発チームは疲弊してギスギスしていた。クライアントとは最後に言い合いになった。そんな経験、エンジニアなら誰しもあるかもしれません。でも僕は、そういう“後味の悪い成果”はなるべく避けたい。

なぜなら、仕事は人との関係の中で成り立っているからです。

システムはモノですが、それをつくるのは人で、使うのも人。だからこそ、納品物の完成度と同じくらい、プロセスの中での「信頼」や「感謝」が大切だと思っています。

これまで20年、現場でさまざまなプロジェクトを経験してきましたが、最後に「また一緒にやりたいですね」と言われるプロジェクトは、必ず空気がよかった。誰かが誰かをフォローしていたし、クライアントもこちらをパートナーとして見てくれていた。数字に表れないけれど、それこそが本当の成果だと思うんです。

だから僕は、仕事を進める上で「どう進めるか」にも強いこだわりを持っています。無理のあるスケジュールなら素直に調整を提案する。相手が気づいていない課題があれば、角が立たないように伝える。そして、うまくいったときは、必ず誰かに「ありがとう」と言う。

成果は一瞬ですが、後味はずっと残ります。

その「後味」がいい仕事こそ、次の信頼やご縁につながると僕は信じています。

ちょっと変わった考え方かもしれません。でも、エンジニアリングがどんどん人間中心になっている今だからこそ、こんな仕事観があってもいいんじゃないかと思うんです。