「空き家が社会問題化している」

このことは多くの皆さんがご存知のことではないでしょうか?

Rebaseでは、全国空き家対策コンソーシアムへの参画や、株式会社地域デザインラボさいたまとの連携による国土交通省支援事業採択など、積極的に空き家対策に取り組んでいます。

今回の記事では、空き家所有者の方、空き家に興味のある方、将来的に所有する可能性のある全ての方へ向けて、Rebaseの取り組みをご紹介します。

ビジネス部営業チームマネージャーの清水さんにお話を伺いました。

目次

【前提】日本で社会的に問題となっている空き家問題

空き家数とスペース掲載数の差は全て可能性

国交省採択事業の裏側とは

地元の人たちから愛される場所をつくることの大切さ

空き家の特性を活かしてスペース化

「ことのはじまり」を一緒に創出していきたい

【前提】日本で社会的に問題となっている空き家問題

なぜ、空き家の存在がこれほどまでに問題視されているのでしょうか?

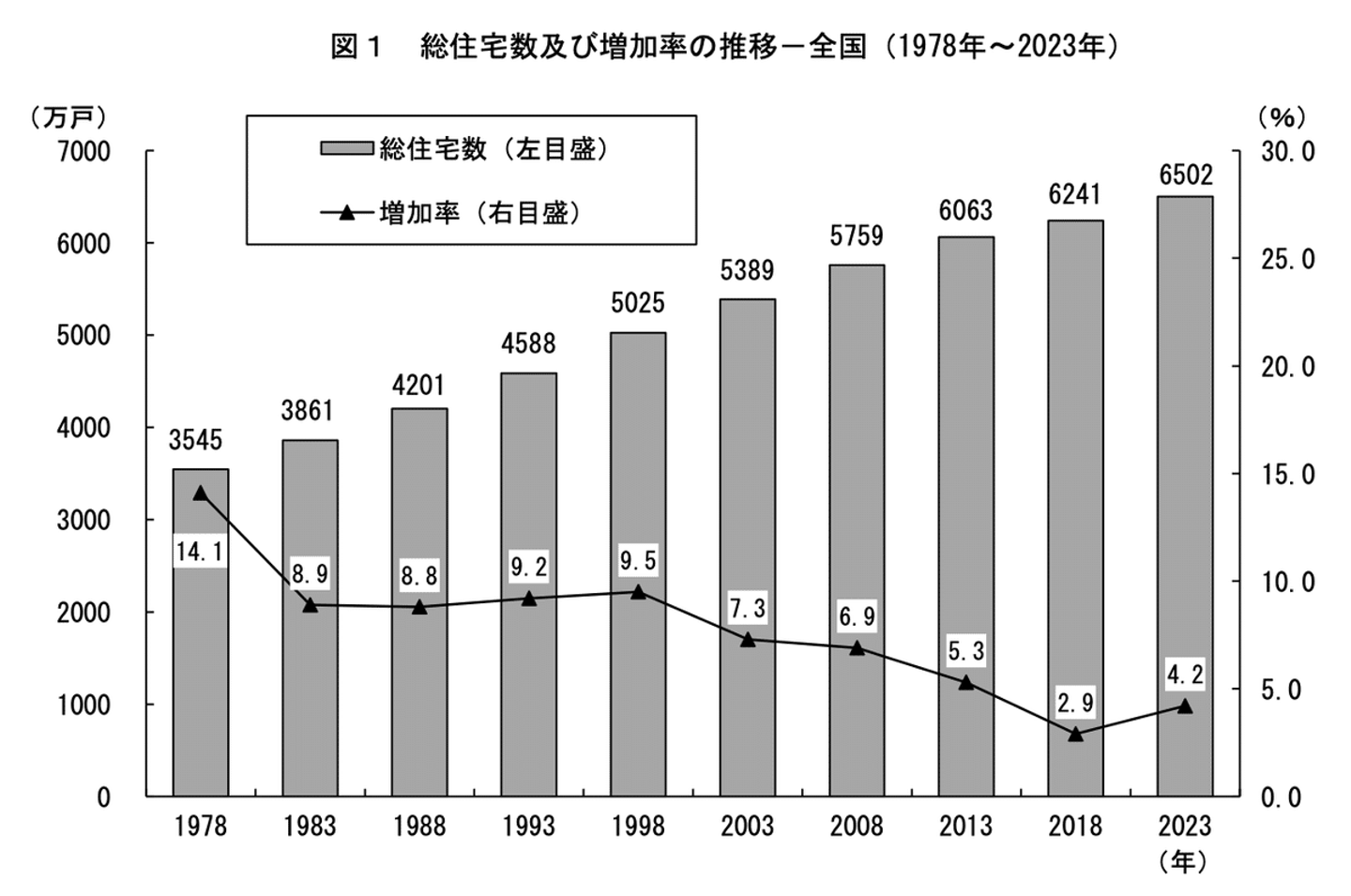

総務省「令和5年住宅・土地統計調査住宅数概数集計(速報集計)」(2024年4月)によると、そもそも日本では総住宅数が増加傾向にあり、2018年から4.2%の増加率を記録しています。

![]()

総務省「令和5年住宅・土地統計調査住宅数概数集計(速報集計)」

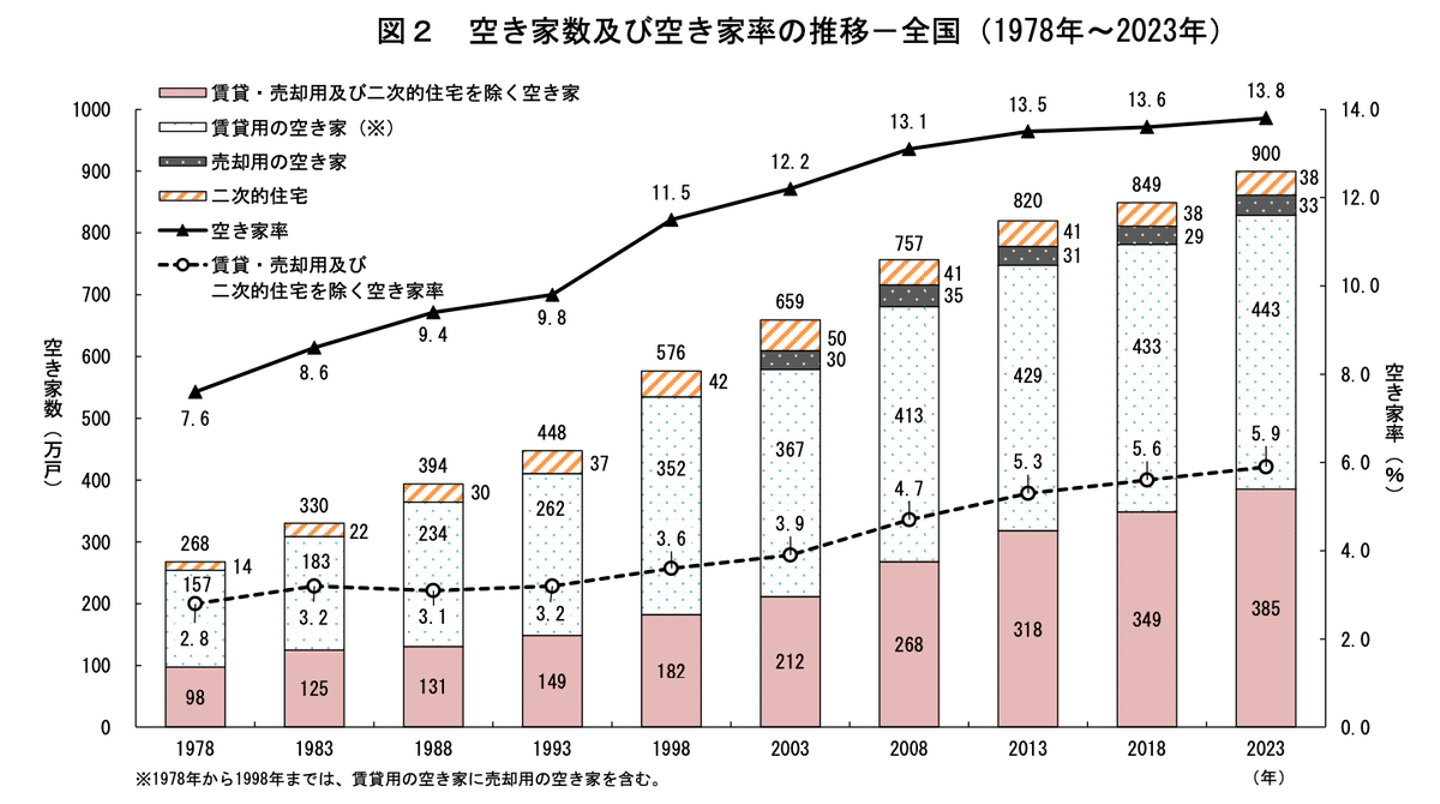

一方で、空き家も増加傾向で、空き家数は約900万戸、空き家率は13.8%です。

![]()

総務省「令和5年住宅・土地統計調査住宅数概数集計(速報集計)」

空き家数とスペース掲載数の差は全て可能性

![]()

ーはじめに、Rebaseとしてなぜ空き家問題に取り組もうと思ったかの背景と、取り組む必要性を教えてください。

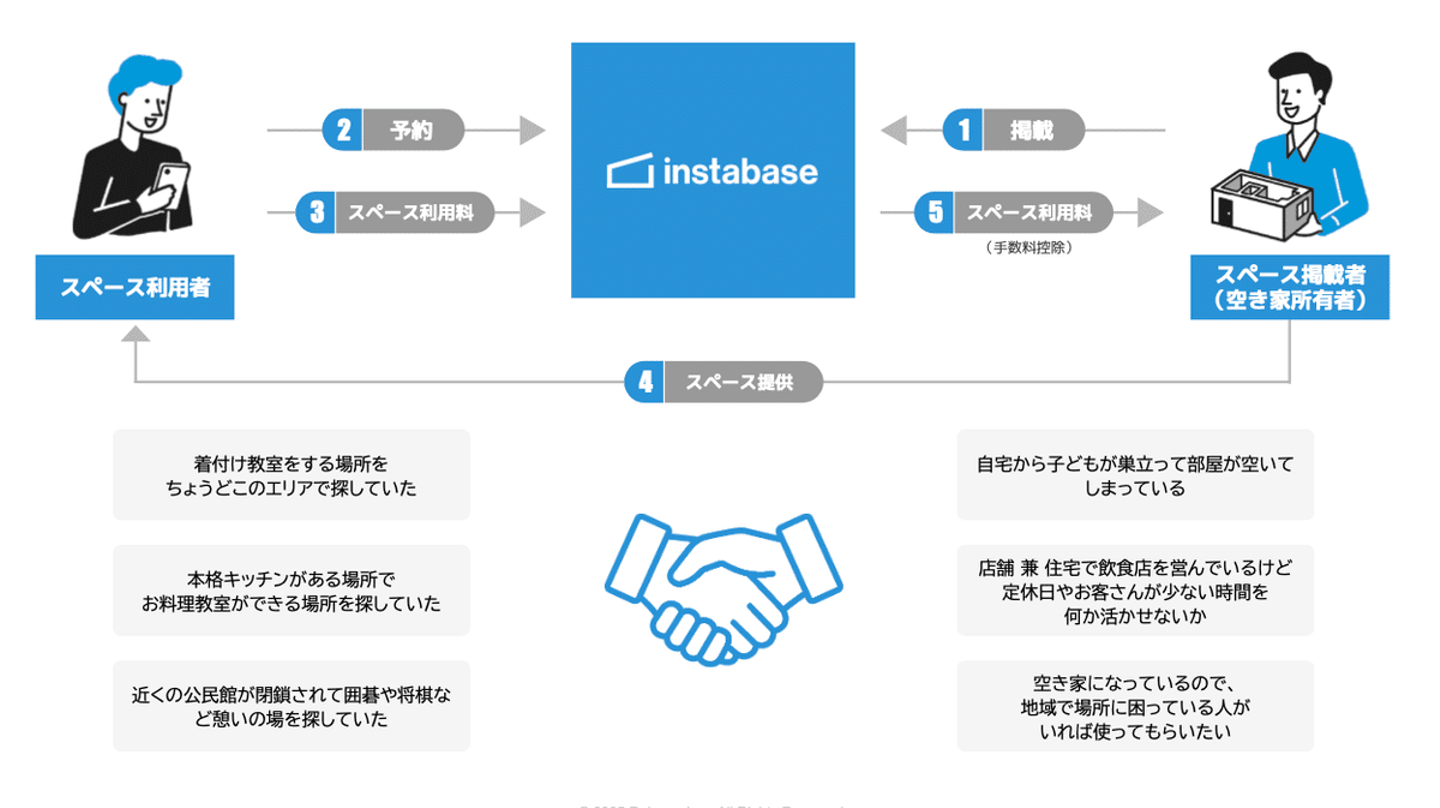

instabase(以下、インスタベース)は全国で約4万件以上の掲載をいただいていて、月間 14万件以上の予約がある日本最大級のプラットフォームです(2025年2月時点)。ただ、4万件はスペース数としてはまだまだ少ないと思っています。

それは、空き家をはじめとした住居や空き店舗・事務所などになってしまった際の対処に向けた選択肢の中にまだまだレンタルスペース・時間貸しの文化が根付いてないことが一つの要因だと考えています。

現在、公表されているだけでも空き家は約900万戸あり、その数は年々増え続けています。

(総務省「令和5年住宅・土地統計調査住宅数概数集計(速報集計)」)

一方で、インスタベースの登録スペース数は、4万件。この「900万戸」と「4万スペース」の差には、計り知れないチャンスと可能性があると考えています。

だからこそ、私たちが目指しているのは、「空き家を時間貸しで活用する」という選択肢が、賃貸や売買と同じように自然と想起される状態をつくることです。

空き家を時間貸しとして活用することによって、慣れ親しんだ日常がもう一段階、二段階と豊かになっていくことや、普段は意識していないけれど、どこかで諦めてしまっている潜在的なニーズにもぴったり寄り添うようなスペースが生まれていく。そんな好循環を生みだせる、大きな可能性があると信じて、私たちはこの空き家の領域にチャレンジしています。

![]()

インスタベースにおける空き家活用の流れ

国交省採択事業の裏側とは

ー実際にどんな取り組みを行っているのでしょうか?

具体的にRebaseが空き家問題に取り組みを始めたきっかけは、全国空き家対策コンソーシアムへの参画でした。

この取り組みでは、まさに「全国」の空き家を対象に、自治体や空き家所有者に対してマクロな視点からアプローチを行っています。

そもそも、空き家となった際の対策にはいくつかの選択肢があります。例えば、ボロボロで安全性に問題があるような空き家であれば除却(取り壊し)する必要がありますよね。そして、更地になった土地には、新たに何かを建てようというデベロッパーなどの企業が関わってきます。私たちRebaseは、建てられた空間を「どう利活用するか」というフェーズで、価値を引き出すお手伝いをしています。

このように、空き家の状態やフェーズによって、除却・建築・利活用といったそれぞれの立場で役割分担をしているんです。これらの役割を担える企業が一同に介して空き家対策に対して適切な提案・アプローチができるのが、全国空き家対策コンソーシアムということです。

Rebaseだけで空き家に一軒一軒提案をするには限界があり、私たちだけで対応できる案件は決して多くはありません。しかし、参画企業それぞれが自分たちの立場や強みを活かしながら一体感を持って取り組むことで、空き家一つひとつに対して適切な協力体制によるアプローチができるんです。

ー地域デザインラボさいたまとの連携について教えてください。

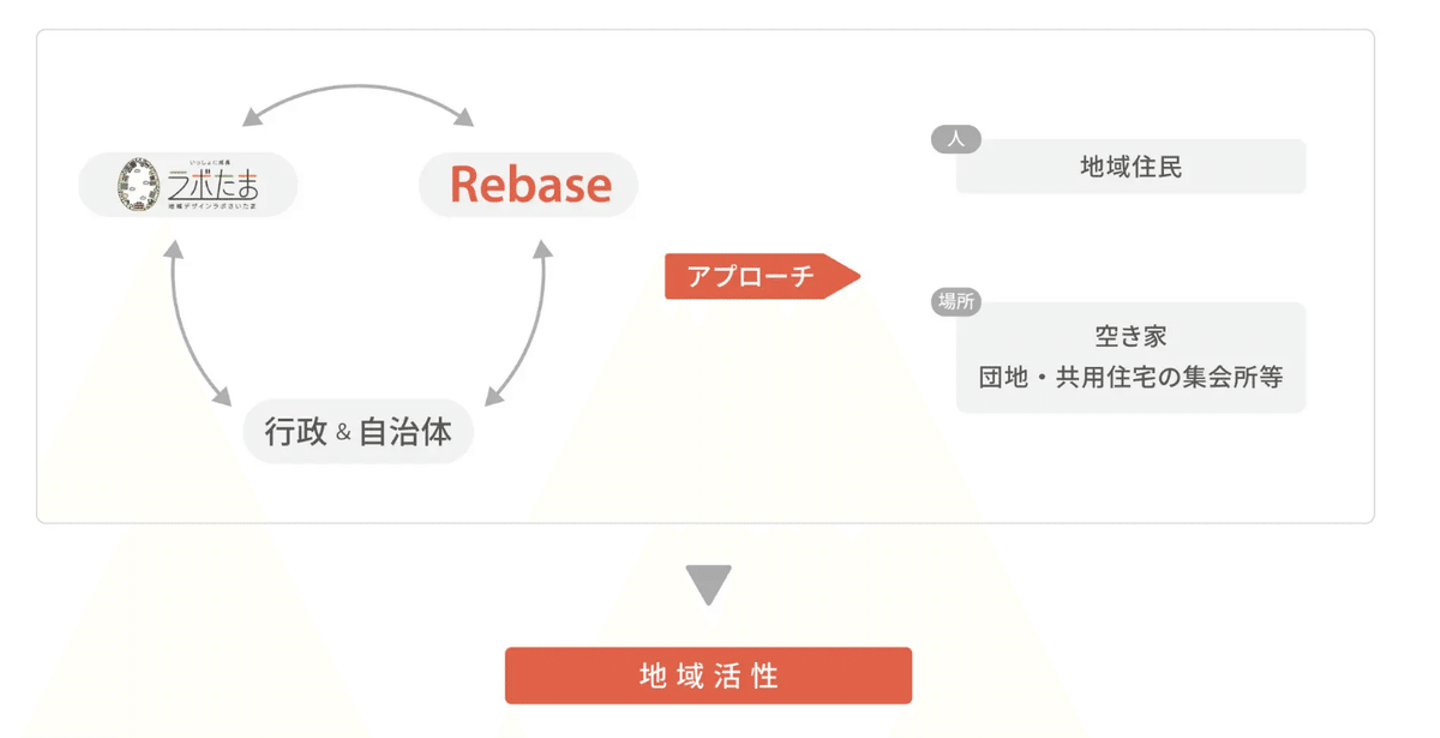

![]()

一方で地域デザインラボさいたまさんとの連携では、国土交通省の「空き家対策モデル事業」において補助金の採択を受け、埼玉県坂戸市をはじめとする自治体と協力しながら、空き家オーナーの方々向けにアプローチを進めています。

先ほどご紹介した全国空き家対策コンソーシアムでの動きはマクロな視点でのアプローチである一方、地域デザインラボさいたまとのコラボはより具体的な施策などミクロな視点での取り組みです。Rebaseでは、この両輪の動きを並行して進めながら、互いにナレッジを共有し、相乗効果を生み出すことを意識しています。

![]()

地元の人たちから愛される場所をつくることの大切さ

ー空き家の活用にはどんなメリットがあるのでしょうか?

空き家は管理されていない状態が続くことで傷みが進むだけでなく、景観を損ねたり、近隣住民に悪影響を及ぼすこともあります。だからこそ、その場所を必要としている人に活用してもらう機会を創出することで、建物の劣化を防ぎつつ、地域コミュニティの活性化にもつなげることができます。

個人が所有・管理してきた空き家を、地域コミュニティの中でシェアしていくことで、慣れ親しんだ地元が再生・活性化していく。その流れ自体に、大きな魅力があると思っています。

例えば、親から実家を相続したものの、自分はすでに別の場所に住居を構えていて、生活に不自由はない。そんな中で、「相続した空き家をどうすればいいか分からない」というケースは決して少なくないと思います。そうした方々にとって、私たちの取り組みが選択肢のひとつとして自然に想起されるように、工夫を重ねながらアプローチしていきたいと思っています。

生まれ育った実家が、地域の人や関係人口にとって必要とされる場所になったり、コミュニティスペースになったり、あるいは誰かの趣味を楽しむスペースになったり。そんな未来が実現できたら、とても素敵ですよね。

RebaseでもVisionとして掲げている「ことのはじまり」の世界観を、こうした空き家活用を通じて広げていきたいと思っています。

![]()

私たちが思い描くのは、たくさんの「はじまり」に満ち溢れた世界です。様々な「きっかけ」を生み出す企業でありたいと考えています。

ー空き家を時間貸しとして活用するために重要な視点とは?

空き家を利活用していく上で、特に重要だと考えているのは、近隣住民や周辺の人たちに支えられ、理解され、そして愛される形で運営されていくことです。そのためには、まず私たち自身が、そのエリアのことを少しでも理解しようと努め、寄り添っていく姿勢が必要だと思っています。

たとえば、地域の方の憩いの場、楽器を演奏できる場所、大きなプロジェクターでゆっくりと映画が見られる空間など、自宅ではなかなか叶えられないけれど、実は潜在的な需要がある。そんなスペースが数多く生まれていけば、それはきっとその地域に長く根付き、愛される存在になっていくはずです。

もう少し具体的に言うと、たとえば「毎週火曜日は英語の教室、水曜日は囲碁の教室、金曜日は着付け教室」。そんな風に定期的な利用が生まれつつ、その他の空いた時間帯には地域の方や関係人口の方が気軽に立ち寄れる憩いの場として使われる。そういった形で空き家を活用した場所が、街の中で自然に人が集まるきっかけとなる、そんな未来を思い描いています。

現在、日本には900万戸という空き家が存在しています。この大きな課題の中で、どれだけ理想的な事例を創出していけるか、私たちはこれからもチャレンジを続けていきます。

ー一方で、空き家をレンタルスペースに転用する上での難しさとは?

難しさでいうと、やはり一番大きいのは「住居として使われてきた、思い入れのある空間を、いろんな方々に開放する」という大きな転換に対する心理的な抵抗感だと思います。また、住宅街にある空き家の場合、不特定多数の人が出入りすることや、楽器の演奏などによる音が近隣トラブルにつながる可能性もあり、そうした周辺環境との調和も重要な課題のひとつです。

ただ、こうした課題も、あらかじめ想定し、未然に防ぐような対策を施したユニークな事例を生み出すチャンスだと、ポジティブに捉えています。たとえば、地域の集会所や自治会館のような、地域の人々にとって慣れ親しんだ街のコミュニティースペースを提案する。あるいは、利用用途や対象者を限定するなど、機能面で必要に応じた調整を行うことも可能です。そんな事前の工夫によって、物件所有者はもちろん、近隣住民の方々にも安心してもらえるようなかたちに整えていくことができます。

このように、立地の特性や物件の事情などと丁寧に向き合い、整理した上で取り組むことで、課題はむしろ可能性や価値にに転換できると、私たちは信じています。そのためにも、今は、丁寧に一つひとつの案件や所有者にしっかり向き合いながら、社会問題の解決にもつながるような成功事例の創出と検証を積み重ねていくフェーズだと捉えています。

そして、全国にある約900万戸ある空き家という大きなポテンシャルに対して、私たちRebaseはさまざまな協力パートナーとともに、どれだけ多くの成功事例をつくっていけるか、その挑戦にワクワクしながら取り組んでいます。

![]()

空き家の特性を活かしてスペース化

ー実際に、空き家をレンタルスペースに変える動きは、どれくらい進んでいるのですか?

実は、空き家をレンタルスペースとして活用する動きは、まだまだ多くはありません。というのも、冒頭でもお話ししたように、「空き家を時間貸しスペースとして活用する」という発想自体が、まだまだ文化として定着していないのが現状です。その背景には、やはり文化的な違和感があるのではないでしょうか。自分や家族が暮らしていた思い入れのある家に、不特定多数の人が出入りして何かする、そうした状況をすぐには受け入れられる人ばかりではないと思います。

とはいえ、実際にインスタベースに空き家を掲載してくださる方も日に日に増えてきており、さまざまな活用事例も蓄積されつつあります。たとえば、空き家になったご実家に机や椅子などを簡易的に設置し、ヨガのセミナー会場として活用されたケース。また、コスプレをしたパーティーやZoomミーティングのための場所として、近隣にお住まいの方やお勤めの方を中心に利用されるようになった事例など、用途の幅もどんどん広がってきています。

![]()

島根県松江市にあるスペース

このように、利活用は地域の活性化にもつながるからこそ、私たちはその違和感を取り除いていくことが、とても大切だと感じています。そのためにも、空き家を所有している方々に対して、「どんな方法で活用できるか」「今抱えている課題をどう解決できるか」など、一人ひとりに寄り添った具体的な提案ができるよう、現在動いているところです。

ーレンタルスペース化された空き家の例とは

非常に多くの事例があるので、ここですべてをご紹介することはできませんが、ひとつ印象的な事例をご紹介します。とある畳の大広間が特徴的な古民家を時間貸しでレンタルスペース化したところ、非日常体験を求める人たちに人気を集め、YouTubeの撮影や人気漫画のコスプレ撮影、さらにはテレビ番組で江戸時代の暮らし再現するVTR撮影など、様々な用途で使われるようになりました。

ここから言えることは、必ずしも大がかりなリノベーションをして綺麗にする必要はないということ。古き良き雰囲気や設備をあえて残しつつ、清潔感のある状態に保つだけでもきちんと需要がある、これこそが、時間貸しというスタイルの魅力だと感じています。

![]()

(大阪府豊中市にあるスペース)

時間貸しは「使いたい時に、使いたい分だけ」借りられる仕組みなので、ちょっとした非日常を味わいたいタイミングにぴったりです。だからこそ、空き家が持つそのままの特性を活かすこともできます。たとえば、すごく広いお庭があればゴルフの練習場として解放するのも面白いかもしれません。決まった型があるわけではないので、それぞれのお家の特徴を活かした使い方が、まだまだたくさんあるはずです。

「ことのはじまり」を一緒に創出していきたい

![]()

ーこれからの新たな展開について教えてください。

まず、「時間貸し」という切り口がインスタベースの大きな特徴です。そしてその強みを活かして、私たちは本気で、それぞれのエリアにおける日常生活を豊かさを生み出せる可能性があると信じています。地域に住む人はもちろんのこと、働きに来ている関係人口の方々が、「本当はこんな場所が欲しかった」と思っている、そんな潜在的なニーズに応える場を創出していくことで、少しずつ活気が生まれていくはずです。まずは、そんな状態を少しでも多くのエリアで実現していけるよう、全力で取り組んでいきます。

一方で、東京にオフィスを構えている人が、「山梨県の会議室を今使いたい」と考えることはあまりないですよね。行くとすれば、「山梨県に1泊2日で研修しにいこう」といった文脈になるはずです。つまり、近隣の住民や関係者が満足できる空間を提供しつつ、外部からの人の流れも生み出すことで、その地域全体の経済を活性化させる、そんな循環を生み出す仕組みを、Rebaseなら提供できると信じています。

東京や大阪などの大都市では得られない、地域ならではの貴重な体験を求めて人が集まる場所を、さらに活性化させていく。そのための仕組みときっかけ届けられるポテンシャルがRebaseにはあると感じています。

ー最後に、空き家を保有している方へのメッセージをお願いします。

貸し出し用途がはっきりしていなくても、これからどう活用していくか明確でなくても全く問題ありません。空き家をご自身で保有されている方、ご親戚・ご友人が空き家所有者である方など、どんな事情でも大丈夫です。まずは、私たちへお気軽にお問い合わせください。これまでご紹介したような、空き家の利活用によって日常が豊かになった事例を、これから日本全国に届けていきたいです。

地域を盛り上げながら、あなたの人生における新しい「ことのはじまり」をつくっていく。そんな成功事例を、私たちと一緒に生み出していきませんか?

▪️参考リンク

/assets/images/3834114/original/96a62e1e-d4c4-4061-b590-fc0c1e1913ec?1560405904)

/assets/images/3834114/original/96a62e1e-d4c4-4061-b590-fc0c1e1913ec?1560405904)

/assets/images/3834114/original/96a62e1e-d4c4-4061-b590-fc0c1e1913ec?1560405904)