【30th特別連載企画 Episode 1】クリプトンのこれまで | 事業を知る

クリプトン・フューチャー・メディアは、本日2025年7月21日をもって、設立30周年を迎えました!これを記念して、当社の代表取締役である伊藤の著書『創作のミライ 「初音ミク」が北海道から生まれた...

https://www.wantedly.com/companies/crypton/post_articles/992716

本日は、当社の代表取締役である伊藤が、クリプトン・フューチャー・メディアが歩んできた30年の軌跡を社員と共に振り返る特別連載企画の“Episode 2”をお届けいたします。

この連載企画は、クリプトンの設立30周年を記念して発売した伊藤の著書『創作のミライ 「初音ミク」が北海道から生まれたわけ』(発行所:中央公論新社)に詰め込み切れなかったお話を中心に、あらためて当社についてご紹介できれば・・・という想いから生まれました。

Episode 1 では、クリプトンの起業当時のお話やオフィスの遍歴について紹介いたしましたので、まだご覧になっていない方はぜひこちらもお楽しみください。

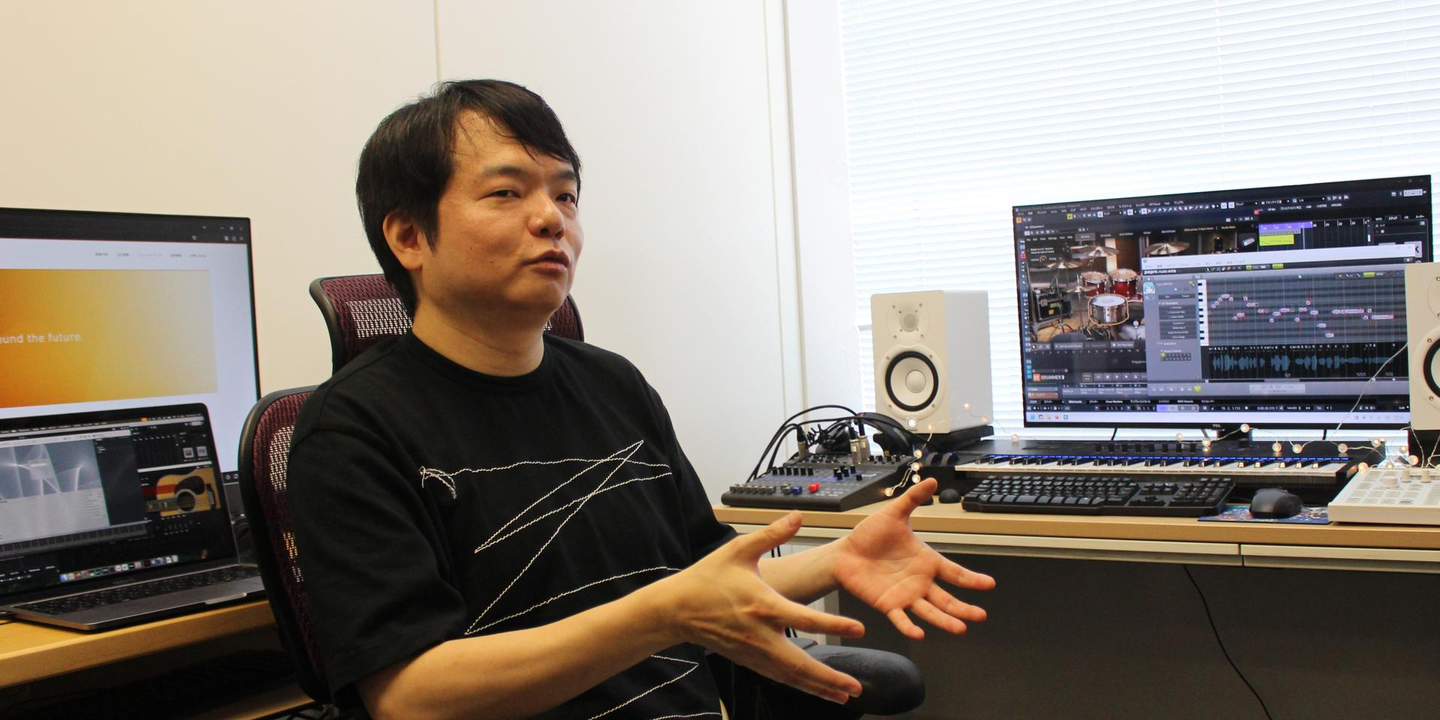

Episode 2 のテーマは「音楽×テクノロジー」です。今回は、初音ミクのプロデューサーであり音声開発を担当している佐々木と、歌声合成ソフトウェアの開発チームや音楽事業チームを取りまとめている小泉にも参加してもらい、伊藤と共に当社の音楽事業について紹介いたします。

写真は左から順に、佐々木・伊藤・小泉

伊藤博之:クリプトン・フューチャー・メディア株式会社代表取締役。北海道大学に勤務の後、1995年7月札幌市内にてクリプトン・フューチャー・メディア株式会社を設立。DTMソフトウェア、音楽配信アグリゲーター、3DCG技術など、音を発想源としたサービス構築・技術開発を日々進めている。2013年に藍綬褒章を受章。

佐々木渉:2005年入社。音声チームマネージャー。『初音ミク』『鏡音リン・レン』『巡音ルカ』の企画立案者であり、歌声合成ソフトウェアの開発をリードしている。株式会社セガと株式会社Colorful Paletteよる協業でリリースされた大人気アプリゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』の立ち上げにも参加した。

小泉聖道:2008年入社。SONICWIRE・音楽事業チームのマネージャー。「SONICWIRE.COM」「SONOCA」「KARENT」「ROUTER.FM」「nodee」といった音楽クリエイター向け事業展開のほか、音楽クリエイターのためのAI研究推進や、『初音ミク』らバーチャルシンガー製品のプロダクトマネージャーも担当している。

―当社は「音の商社」として、デジタルクリエイター向けの様々な「音」製品を取り扱っています。パソコンを使った音楽制作(DTM)のことを知らない方はピンとこないかもしれないので、まずは具体的に、どのような「音」を扱っているのか教えていただけますでしょうか?

伊藤:DTMのことをよく知らない方にもわかりやすく説明すると、当社が取り扱っている「音」には大きくわけて3種類あります。ひとつは、ピアノやギターといった楽器の音をパソコン上で再現できるソフトウェアで、「バーチャル・インストゥルメント(仮想楽器)」と呼ばれるものです。2つめは、楽器の短い演奏フレーズやシングルサウンドを多数収めた「サンプルパック」と呼ばれるサウンド素材集で、CDが主流の時代には「サンプリングCD」と呼んでました。3つめは、猫の鳴き声、川のせせらぎ、雷鳴、魔法をかける音、UFOの飛来音といったサウンドの素材で、映画やドラマの効果音を想像していただけたらわかりやすいかと思います。正確に言うともっと色々ありますが、わかりやすくとなるとこんな感じでしょうか。

当社が運営しているデジタルクリエイター向けのダウンロードストア「SONICWIRE(ソニックワイヤ)」では、そうした「音」をたくさん取り扱っていて、製品数でいうと約3万点、各製品に収録されている音の数だと4千万種類以上のサウンドを提供しています。

―ありがとうございます!ひと口に「音」と言っても、本当に色々ありますよね。現在は「SONICWIRE」でのダウンロード販売がメインですが、設立当時はCD-ROMなどの製品を物理的に輸入して、製品パッケージを発送して販売していたんですよね?

伊藤:はい。設立してからの十数年間はパッケージ販売がメインで、当時のクリプトンの主力製品は「サンプリングCD」でした。1枚のCDやCD-ROMに何百種類もの音が収録されているので、音楽クリエイターにとってはインスピレーション源としてすごく便利で、需要があるんです。

現在は行っていませんが、当時はオフィスまで来てくださった一般のお客様に直接販売することもありました。ちなみに、今ここにいる佐々木くんは学生時代からサンプリングCDに興味があって、高校生の頃にお客様として遊びにきてくれたことがあります。

佐々木:そうなんです。エレクトロニカとかサンプリングに興味のある高校生だったので、サウンド素材を購入したくて何度かクリプトンに遊びにきていたんです。その時に一緒に遊びにきていた友人が、私より先にクリプトンで働き始めて『MEIKO』の開発担当になりました(笑)

そんな繋がりがあったので、実は入社する前の10代後半から、時々クリプトンが取り扱うサンプリングCDの紹介文を書くお手伝いをしていました。ファミレスのテーブルにサンプリングCDを山積みにして、CDプレイヤーで聴きながら紹介文を書いたり・・・今となっては懐かしい思い出です。

―書籍『創作のミライ』の第2章では、伊藤社長がご自身のことを「サンプラーオタク」だと仰っていますよね。佐々木さんも「サンプラーオタク」だったということでしょうか?

佐々木:サンプラーや録音機材も好きですが、私の場合は「音」自体のオタクかもしれません。たとえばカセットテープを巻き戻したり早送りする時のキュルキュルという音が気になったり、アニメやラジオの効果音に聴き入ったり。あと、中高生の頃は、学校が終わったらレコード屋まで自転車を飛ばして、試聴機コーナーにかじりついていました。

伊藤:佐々木くんは確かに「音フェチ」と言った方がしっくりきますね。

私たち三人は好んで「音」を生業にしているような人間なので、程度の違いはありますが、それぞれ何かしら「音」関係にのめり込んだ経験を持っているのではないかと。小泉くんにもきっとありますよね?

小泉:強いて言うと、私は「音」に与える演奏情報(シーケンス)のオタクですかね。中学時代からPOPSや合唱曲を耳コピしてゲーム機やパソコンで再現したり、バンド曲の着メロデータやライブSEを作ったり、バイト先の固定電話の受話器でオリジナル着信音を打ち込んだり。寝食を忘れる程度には、演奏データの打ち込みに夢中でしたね。

―「音」の輸入販売を行っていた当社の最初の転機は2001年。モバイルコンテンツ事業に参入したことですよね。

伊藤:はい、その通りです。携帯電話が徐々に普及し始めた頃、着信メロディーや着信音をダウンロード販売するサービスを知って、当社にとってもビジネスチャンスだと思ったんです。先ほどお話した通り、当社では「サンプリングCD」という形で様々な効果音を取り扱っていたので、その膨大な量のサウンドを着信音に転用できると考えました。着信したら猫の鳴き声がしたり、ベルが鳴る音がしたり。そういう素材の豊富さには自信がありましたからね。

当時の社員が携帯電話の通信キャリア会社に提案営業しに行き、そのうちのいくつかと話がまとまりまして、2001年の春にクラブ系着信音専門サイト「North Sound」と携帯電話向け効果音サイト「ポケット効果音」の運営をスタートさせました。当社のモバイルコンテンツ事業はこの効果音ビジネスが始まりで、その後に壁紙、ゲームと少しずつ手がけるコンテンツを増やして現在に至っています。

小泉:「North Sound」と「ポケット効果音」のサイト運営自体は、ほとんどの携帯キャリアですでに終了していますが、「ポケット効果音」という名称自体は、実は今でも「SONICWIRE」で取り扱っている効果音ブランドの名として引き継がれています。グツグツと煮込む音やジュー!と肉が焼ける音を収録した料理関連のサウンドコレクションや、ペンを走らせる音や電卓のキーを叩く音を収録した文房具サウンドコレクションなど、日本のクリエイターによる汎用性の高いサウンドが数多くラインナップされていますので、気になる方はぜひ「SONICWIRE」上で試聴してみて欲しいです。(>ポケット効果音)

―そして、このモバイルコンテンツ事業への参入こそが、歌声合成技術「VOCALOID(ボーカロイド)」との出会いや、「SONICWIRE」の誕生に繋がったということでよろしいでしょうか?

伊藤:その通りです。「VOCALOID」との出会いについては『創作のミライ』の第3章に書いているのでここでは詳細を割愛しますが、簡単に言うと、携帯電話で着信音を鳴らすための音源チップをヤマハの半導体事業部が作っていて、その部署の方から当時「VOCALOID」の開発担当をされていた剣持秀紀さんをご紹介いただいたんですよ。つまり、モバイルコンテンツ事業に参入したからこそできた繋がりだったわけです。

小泉:「SONICWIRE」の方は、モバイルコンテンツ事業で培った配信のノウハウを応用して生み出された、という繋がりがあります。

「North Sound」や「ポケット効果音」のサイトを自社で構築して運営するにあたり、当社ではひと月で数百万ダウンロードを処理できる大規模な配信サーバーを設置するようになりました。そうしたモバイルコンテンツ事業で導入したサーバーや、効果音サイトの開発で培った技術を応用して開発されたのが、デジタルクリエイター向けダウンロードサイトとして誕生した「SONICWIRE」というわけです。

伊藤:Episode1の対談でもお話した通り、起業前からいつかはインターネットを使った「音」の販売、つまりはダウンロード配信が可能になると信じていましたから、「SONICWIRE」の構想自体は早くから頭にありました。実際に「SONICWIRE」の運営を開始したのは2007年11月ですが、開発自体は2002年頃から設計を開始していたんです。当時はまだ他に参考になるようなサイトもなかったため、私が考えた仕様を基に、頼れるシステムエンジニアたちが手探りで開発を進めてくれました。

ちなみに「SONICWIRE」の名前の由来は、語感です。

―それまでパッケージ販売していたものをダウンロード配信するにあたって、苦労されたことはありますか?

伊藤:DTMのソフトウェアや音の素材をダウンロード配信する、という前例が見つからなかったので、まずは各メーカーにダウンロード販売の構想を説明して許可を得るところからスタートしました。また、パッケージ販売していたCDからサウンドファイルを抽出するリッピングツールも、自前で開発しました。

小泉:現在ダウンロード配信されているサンプリングCDのような素材集は「サンプルパック」と呼ばれていて、購入すればWAVなどの音声ファイルとしてダウンロードすることができます。けれど、当時のサンプリングCDは、歌手がリリースするCDと同じ「オーディオCD」といわれるもので、たとえば「トラック1」を流すと4小節分のドラムパートが間に空白を挟みながら10回繰り返される、といった感じだったんです。当然ループ処理もされていないただの音声データですから、当時のクリエイターさんはCD-ROMから使用したい音の部分のみを切り取って取り込む“サンプリング”を、購入後に自分で行っていました。

だから、ダウンロード配信を始めるにあたっては、サンプリングCDからループ処理を施した配信データを、当社で作成する必要がありました。先ほど伊藤社長がお話されたリッピングツール以外にも、ループ処理のために無音の部分を自動検知して区切るツールなど、「SONICWIRE」開発の過程で色々な社内ツールが並行して開発されました。そうして開発された社内ツールの一部は、今でもアップデートを続けながら現役で活躍してくれています。

―ダウンロード配信がメインとなったことに、何か反響はありましたか?

伊藤:社内の評判が良かったです。パッケージ販売の時はサンプリングCDなどのパッケージ製品が1,000タイトル以上ありましたから、各製品を小ロットに押さえたとしても、相当な数をオフィスで在庫管理する必要がありました。社内の在庫管理のコストが激減したことは社員にとって間違いなく嬉しいことでしたし、在庫切れによってお客様をお待たせすることがなくなったのも喜ばしい変化の一つでした。

小泉:業界の中でも先駆けてのダウンロード配信だったので、海外メーカーさんからダウンロード配信を意識した製品づくりに関する意見を求められるようになりました。最近ではDTM関連製品を販売するだけでなく、海外でリリースされるソフトウェア音源の開発に初期段階からリリースまで一貫して携わることもしています。

―ここまでのお話に出てきたような様々な「音」を取り扱う中で、2004年からは自社で歌声合成ソフトウェアを企画・開発して、販売するようにもなりました。歌声合成ソフトウェア事業については『創作のミライ』でがっつり触れているため、ここでは書籍には盛り込めなかったお話を聞いていければと思います。

佐々木さんは『初音ミク』の開発担当としてメディア出演もされていますが、そもそもどのようにして開発担当になることが決まったのでしょうか?

佐々木:当時はまだ音声開発の部署がなかったため、新しい歌声合成ソフトウェアをつくる話があると知った時に、自ら「やらせてください」と名乗り出ました。この対談の始めの方で自分より先にクリプトンに入社した友人が『MEIKO』を開発したとお話しましたが、彼はその後退社したので、結果的に『MEIKO』や『KAITO』もひっくるめて、私が歌声合成ソフトウェア関連を引き継ぐことになりました。

今は社員も増えて、音声開発、ソフトウェアとしての販売、キャラクターライセンスの業務それぞれを別のチームが対応していますが、そうした体制が整う前は、私がそれらの全てに関わっている時期もありました。

これまでに築いてきた企業やクリエイターさんとの信頼関係があるので、今でもキャラクターライセンス案件の調整を引き受けることはありますが、基本は音声開発に集中しています。

―当社は2007年12月に『鏡音リン・レン』、2009年1月に『巡音ルカ』の最初のソフトウェアを発売していますが、たまに『初音ミク』が成功したから企画された製品だと勘違いされることがあります。本当は3つ同時進行で企画されていた、というのが正解ですよね?

佐々木:はい。少女の歌声と、少年少女の双になった歌声と、英語に対応した歌声・・・最初からその3つを「キャラクター・ボーカル・シリーズ」として出す予定で、企画・開発していました。

一番最初に着手したのが『初音ミク』で、『初音ミク』は偶然にも、ニコニコ動画やYouTubeといった動画投稿サイトが誕生した後に初めて発売された歌声合成ソフトウェアとなりました。

『巡音ルカ』の発売が2009年になったのは開発スケジュールの都合であって、『鏡音リン・レン』や『巡音ルカ』の企画・開発が『初音ミク』の売れ行きに左右されたというのは、完全なるデマです。

小泉:タイミングが違っていれば、今『初音ミク』がおかれているような立ち位置に『MEIKO』や『鏡音リン・レン』がいたかもしれない。そう考えるとなかなか面白いですよね。

伊藤:『MEIKO』と『KAITO』で学んだことが、『初音ミク』『鏡音リン・レン』『巡音ルカ』の誕生に繋がりました。ネームバリューの関係でどうしても『初音ミク』が目立ってしまいがちですが、当社にとってはどのソフトウェア(バーチャルシンガー)もなくてはならない存在ですし、等しくみなさまの創作の連鎖を支える存在だと考えています。

―ところで、この記事を読んでくださる方の中にも気になっている方がいると思うので伺いますが・・・ずばり「初音ミクV6 AI」の進捗はいかがでしょうか!?

佐々木:2024年12月にSONICWIREブログを通してお伝えしていた“開発を進めていく中で現状では克服が難しい課題”については、YAMAHA様の協力もあって解決の糸口が見えるところまできています。2025年中に何らかの形で、みなさまのお手元で触っていただける状態が作れるよう開発を進めておりますので、楽しみにお待ちいただいているみなさまには申し訳ないですが、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。

伊藤:「NT」や「V6 AI」など、新しい取り組みについてはいつも『初音ミク』が率先していますが、もちろん他のバーチャルシンガーたちのことも考えています。時間はかかっていますが、この先の展開を温かく見守っていただけると嬉しいです。

―先ほど触れた「初音ミクV6 AI」もそうですが、最近はAI技術を活用する場面が増えていますよね。クリエイターさんの中には生成AIに自分の作品を無断学習されてしまう懸念等から、AIに対して苦手意識をもたれている方もいらっしゃいます。当社としてはAIのことをどのように考えているのか、この機会にお聞かせいただけますでしょうか?

伊藤:生成AIのイメージが先行しているので、無断学習などの問題から“クリエイターの敵”のように思われがちなところがあるように思いますが、AIというのは何も生成AIだけではないんですよね。たとえばAIと音楽理解技術を掛けあわせれば、自分の好みにピッタリの音楽をAIに探してもらうことも可能になるんです。そうしたAI技術を用いた音楽発掘サービスを提供できれば、リスナーにとって便利というだけでなく、クリエイターにとっては自分の楽曲を聴いてもらえる機会の創出にも繋がります。

私はAIを新しいペンツールのようなものだと捉えていて、使い方次第で音楽の可能性を拡げてくれるテクノロジーだと思ってます。

佐々木:ペンツールというのは、職人さんも学生さんも使う日常的な道具みたいな例えで、しっくりくる表現だなあと私も思います。

製品名には「AI」とついていませんが、当社が今年3月にアップデートした歌声合成ソフトウェア『初音ミク NT(Ver.2)』にも、実はAIを取り入れています。「AIを使った歌声合成ソフトウェア=人間そっくりに歌わせることができるソフトウェア」というイメージを持っている方は結構いらっしゃると思うんですけど、当社は人間とは異なる“バーチャルシンガーらしさの残る歌声”を大切にしたいので、リアルな歌声を再現するためにAIを用いるのではなく、クリエイターの作業を効率化するツールとしてAIを取り入れているんです。

―クリエイターの作業を効率化する、というと具体的にはどういう機能なのでしょう?

佐々木:クリエイターが目指す歌声の表現に適した抑揚、ピッチカーブ、ビブラート等を、ボーカルエディターに組み込まれたAIが自動調整してくれる機能です。これにより、理想の歌声をより簡単な操作で表現できるようになっています。

小泉:もちろん、クリエイターの任意で自由に調整を加えることも可能です。

従来の調声においては、自分の頭に浮かんでいる理想を一から形にするために、まず下ごしらえをして、そのあと自分らしい編集をして・・・と結構大変だったりするので、こうしたAIのアシスト機能をどんどん活用して、AIにもできる作業はAIにある程度任せてしまって、よりクリエイティブな部分に集中していただければと思っています。

伊藤:AIに関することは『創作のミライ』の第7章でお話しているので、ぜひそちらもお読みいただけると嬉しいです。

―それでは最後に、第2回の伊藤社長の対談相手としてご協力いただいた佐々木さんと小泉さんにお聞きします。入社してから今までの中で一番印象に残っている「創る」にまつわるエピソードを教えてください!

佐々木:先程のペンツールのお話ではないですが、「創る」というのは日常的でいつも側にある行為だと思います。ミクを開発する前、もう20年近く前になりますが、今でこそどこの飲食店のテーブルにある「QRコード」の可能性を、伊藤社長が凄く気にされていて「これ可能性を感じるんだけど、何に使ったら面白いと思う?」みたいな事を呟いていたりだとか、「Voon」という誰でも使えるオンラインのサウンドエディター(無料サービス)を立ち上げて「これで音の編集が身近になって面白いことが起こったら良いよね」と言われていたりとか、そういう常識にとらわれない、新しい着眼点に取り込んでいく姿勢が「ツクルを創る」のだなぁと勉強になった覚えがあります。

小泉:私自身が創ったもののお話ではないのですが、伊藤社長が30年以上「ツクルを創る」人を育て上げ続けていることです。私自身これまで十数年にわたって鍛えてもらって、特に2019年にチームマネージャーになってからは事業運営やメンバーマネジメント、そして人としてのあり方を、時には手取り足取り、そして背中から学びました。

常に新しいことに貪欲であり、プロダクトやサービスづくりに挑戦し続けられるのも、「ツクルを創る」姿勢を学び続けてきたおかげであると強く感じています。

これが一番印象に残っていて今も続く「創る」エピソードです。

―みなさん、ありがとうございました!

Episode 3 は、キャラクター関連事業の担当者を交えたトークをお届け予定です。どうぞお楽しみに!