先日、WILLCOにて「AI駆動開発選手権」という社内イベントが開催されました。このイベントは、決められた時間内であるお題に対し、AI駆動開発の技術のみを駆使してゼロからプロダクトを構築することにより、各自のAI駆動開発における現状スキル、とりわけ新規開発プロジェクトにおける応用力を把握し、そこで得られた貴重な知見を組織全体で共有することを主な目的としています。

WILLCOでは、日常の開発プロセスにおいてもAI駆動開発を積極的に推進しておりますが、今回のイベントのように、完全に「0→1」のフェーズ、つまり全く何もない状態から新しいプロダクトをAIと共に生み出すという点においては、まだ経験の浅いメンバーも多く、それぞれにとって新たな挑戦の場となりました。 AIの力を最大限に活用し、限られた時間でどこまで創造的な開発が進められるのか――その可能性を追求する、熱意に満ちた時間となりました。本記事では、その模様をお伝えいたします。

選手権のルールと開発テーマ

限られた時間の中で、AIコーディングエージェントを駆使して実際にアプリケーションを開発し、その成果を競い合います。

タイムスケジュール:

- 14:00~14:15 ルール説明、お題発表

- 14:15~15:15 各自開発(1時間)

- 15:15~16:00 成果発表

評価方法:参加者による無記名投票

開発のお題は、参加者のモチベーションを最大限に引き出せるよう、提示された3つの中から各自が最も興味のあるもの、挑戦したいものを自由に選択する形式を取りました。具体的なお題は以下の通りです。

- AIレビューシステム: ユーザーがアップロードした写真やサービス説明に対し、AIがレビューを生成。結果はSupabaseに保存し、Next.jsでリアルタイムにダッシュボード表示する。

- 求人票のAI自動生成アプリ: 役職、職務内容、スキルなどを入力すると、魅力的な求人票をAIが生成。Supabaseに保存し、管理画面で管理できる。

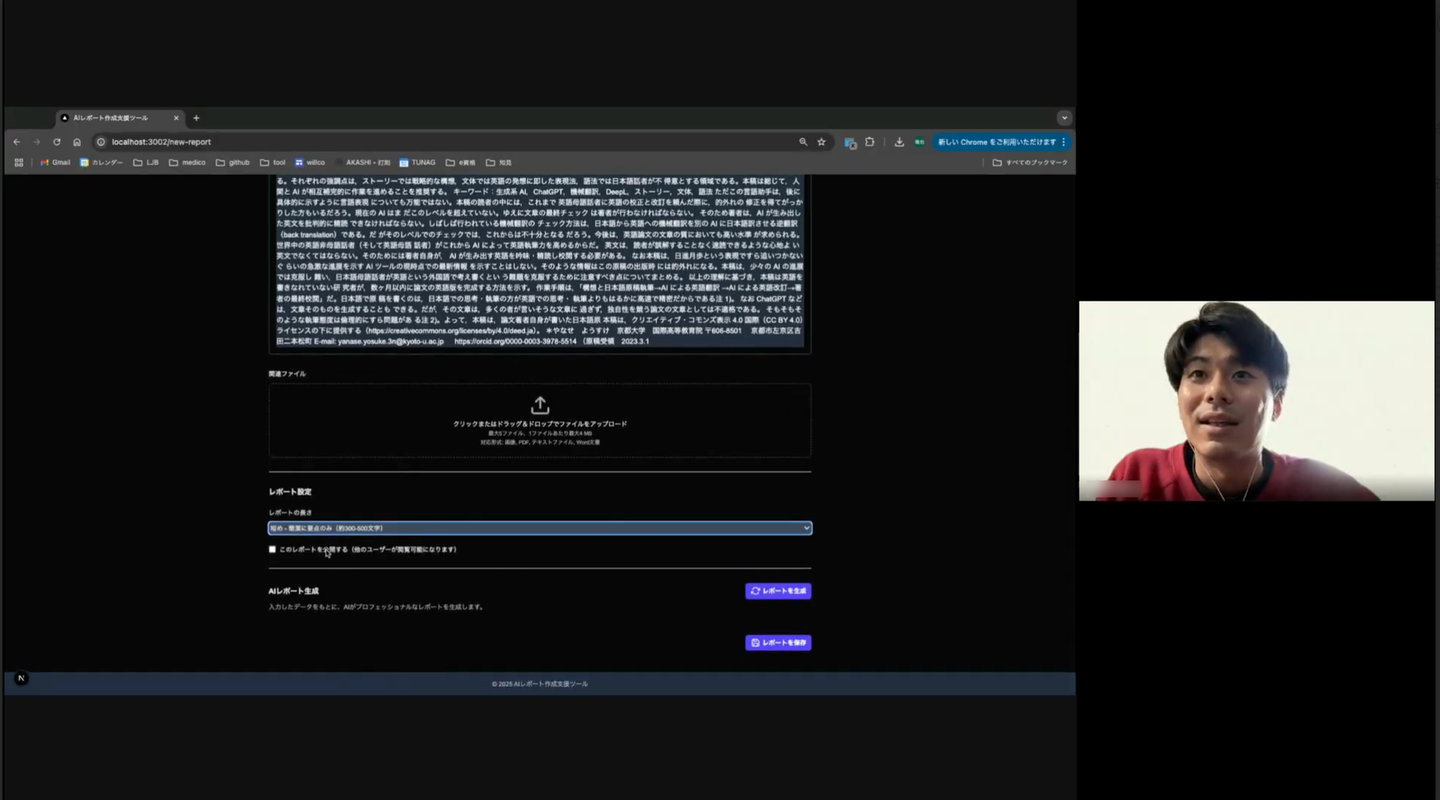

- AIレポート作成支援ツール: ビジネスデータを入力すると、AIが分析しレポートを作成。Supabaseに保存され、一覧表示や編集が可能。

技術的な制約とルール:

公平性を期すため、いくつかの技術的な制約とルールが設けられました。

- 使用技術: TypeScript, Next.js を必須とし、バックエンドには Supabase, Firebase, リレーショナルデータベース(RDB)のいずれかを選択。LLM APIには Gemini を使用。

- 開発環境:Cursor の利用。

- 主なルール:

- ログイン機能の実装を推奨。

- ボイラープレートや既存プロダクトのフォークは禁止(ライブラリ利用は可)。

- .envファイル以外のコードは原則AIに書かせる(デザインも含む)。

- Cursor以外のAIエージェント(GitHub Copilot、Replit、v0など)の利用は禁止。

参加者はこれらの条件のもと、AIとの共同作業という新しい開発スタイルに挑みました。

それぞれのAI駆動開発への向き合い方

開発時間がスタートすると、参加者は一斉にそれぞれのテーマに取り組み始めました。Cursorを介してAIと対話し、アイデアがみるみるうちにコードへと変換されていくその様は、AIと共に新しいものをゼロから創り上げていくことの面白さと、その圧倒的なスピード感を改めて強く印象付ける光景でした。

興味深かったのは、参加者それぞれのアプローチに明確な個性が見られた点です。事前にしっかりと設計を行い、詳細な実行計画を立ててステップごとに着実に開発を進めるメンバーもいれば、大まかな仕様をAIに伝えて一気に全体の骨格を生成させ、そこから細部を詰めていくメンバー、さらには、明確な計画よりもAIとの対話の中で生まれるアイデアを重視し、バイブコーディングのように開発を進めるメンバーなど、そのスタイルは実に様々。限られた1時間という制約の中で、各々がこれまでの知見を総動員し、AIとどう向き合い、どう形にしていくか、その戦略と創意工夫が見られました。

成果発表

あっという間の1時間が経過し、いよいよ成果発表の時間です。各々が取り組んだ内容と、その過程で見えてきた課題や発見が共有されました。

AIの得意分野を活かした効率化の事例は多く、特にデータベース設計やアプリケーションの初期雛形作成では、その支援によって開発の初速が格段に向上。ログイン機能やAIによる文章要約といった具体的な機能実装に至ったケースも報告され、AIが強力な推進力となり得ることを改めて示しました。

その一方で、従来型の周到な計画が、必ずしもAI駆動の0→1開発に最適とは限らないことも浮き彫りになりました。詳細な計画作成に時間を費やした結果、実際のAIへの指示や開発の時間が圧迫されるジレンマが生じた参加者も。この経験から、小規模プロダクトの初期段階では、むしろAIに全体像を伝えて一気にプロトタイプを生成させ、そこから人間が検証・調整を加えていく方が効率的かもしれない、という新たな視点が得られました。

しかし、AI開発は常に順風満帆というわけではありません。AIが生成したコードが原因で認証機能がループしたり、UIライブラリとの連携で予期せぬエラーに見舞われたりと、一筋縄ではいかない課題も依然として存在しました。とりわけ、外部SDKとの連携、APIキーの管理、そして複雑なエラー発生時のデバッグといった場面では、開発者自身の深い知識と粘り強い対応が不可欠です。

さらに重要な点として、AIが未学習の領域や専門知識を要する技術を扱う際には、人間が関連ドキュメントや必要なコンテキストを的確に提供し、AIの知識を補完することが、開発を円滑に進める上で極めて重要であることも明らかになりました。AIが単独で全てを解決するのではなく、このような人間による情報提供と適切なガイダンスを通じてAIと人間が効果的に協調する体制を築くことが、今後の開発をさらに加速させるための重要なポイントとなりそうです。

総じて、AIは開発を加速させる大きな可能性を秘めているものの、その能力を最大限に引き出すには、人間の的確な指示、問題解決能力、そして時には開発アプローチそのものの柔軟な見直しも必要であるという、貴重な実体験が凝縮された発表となりました。

参加者たちの声

発表後には、参加者それぞれから今回の経験を通じた感想や学びが語られました。

- 「思った以上にAIがコードを生成してくれて驚いた。エラーが出ても、何度か指示を修正すると自己解決してくれる場面もあった」

- 「実行計画をしっかり立てることの重要性を再認識した。一方で、UIライブラリの選定など、初期段階での技術選定が開発速度に大きく影響することも痛感した」

- 「0から1を生み出す開発では、細かく指示を出すよりも、ある程度全体像をAIに任せて雛形を作らせ、そこから修正していくアプローチが有効かもしれない」

- 「プロンプトの書き方一つで、AIのパフォーマンスが大きく変わることを実感した。外部連携など、AIだけでは完結しづらい部分との切り分けも今後の課題」

- 「AIが生成したコードでも、どのファイルがどう修正されたのか、人間が全体像を把握しておく必要性を感じた。意図しない箇所まで変更が及ぶこともあった」

- 「AIに任せる部分と、人間がコントロールすべき部分の見極めが重要。特に、使用するライブラリやSDKについては、人間が使い方を熟知した上で的確な指示を出す必要がある」

総括

今回のイベントでは、AI駆動開発を実践することで、これまでにないスピード感と発想で開発に取り組む貴重な機会となりました。参加者からは、AIの可能性を実感する声が多く聞かれた一方で、プロンプトエンジニアリングの奥深さや、AIとの効果的な協調方法については、まだまだ探求の余地があることも浮き彫りになりました。

特に、「AIに伝わるレベルでの設計を事前にしっかり行い、AIに渡す情報の質と量をコントロールすること」「実行(実装)計画をAIに作成させること」「0 -> 1のプロダクトでは初期段階で広範囲の雛形をAIに作らせることの有効性」など、具体的な開発手法に関する学びは大きかったです。

WILLCOでは、この選手権で得られた知見を活かし、AI駆動開発をさらに推進していく方針です。今年6月には、一部のデザイン作業を除き、コーディングの大部分をAI駆動で開発を行う体制を目指しています。そのためにも、社内でのベストプラクティスの共有や、AIツールの習熟度向上に、今後も積極的に取り組んでまいります。

WILLCOでは、AI駆動開発という新たな航海を共に楽しみ、優れたプロダクトを創造していく仲間を心よりお待ちしています。ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にご応募ください。

/assets/images/19712059/original/7aaf68d9-d540-4ce6-8701-00ef9c6b6d7a?1731643677)

/assets/images/19712059/original/7aaf68d9-d540-4ce6-8701-00ef9c6b6d7a?1731643677)

/assets/images/19712059/original/7aaf68d9-d540-4ce6-8701-00ef9c6b6d7a?1731643677)