こんにちは!!

代表の浅井です。みなさん、お元気ですか?

早いものでアークレブは今年4周年、AASNは3周年を迎えます。

4人で創業したアークレブも、今では14名のメンバーを抱えるまでの会社になりました。創業直後にコロナ禍に見舞われ営業活動がままならない時期が長かったのですが、おかげさまでクライアント数も40社を超えており、アークレブが研究者に還元してきた金額(*)は1億円を超えようとしています。

(*)個人への副業報酬もしくは研究費

また、アークレブ創業から10ヶ月後に立ち上げたAASNも、最初こそ20人程度で始めた組織でしたが、今や70名の精鋭が集まる研究者集団にまで成長しました。我々の活動に共感いただいた多くの研究者たちが続々と我々の仲間になってくれていることは、本当に嬉しいの一言です。

株式会社アークレブ(英: Arclev, Inc.)

創業: 2019年10月17日

メンバー: 14名(役員5名、コンサルタント5名、バックオフィス4名)

虎ノ門本社: 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

日本橋オフィス: 東京都千代田区鍛冶町1-8-6 神田KSビル6階

ウェブサイト: https://www.arclev.co.jp/

アークレブ・アカデミア・ストラテジスト・ネットワーク(英: AASN)

設立: 2020年8月

メンバー: 70名

日本: 東京近郊49名、九州4名、大阪近郊2名、名古屋1名、東北1名

海外: 米国9名、サウジアラビア2名、英国1名、イタリア1名

ウェブサイト: https://www.arclev.co.jp/aasn/

*2023年6月12日現在

特に、AASNでは「産官学連携チーム」「政策提言チーム」「連携促進チーム」の三つの軸となるチームから派生したさまざまなワーキンググループが誕生し、自律的に運営され始めており、本当に素晴らしいことだと思います。

ただし、課題もあります。AASNはオンライベースの組織であるため、メンバーの増加や活動が多岐にわたってきたことに伴い、全体の活動が見渡しにくくなっています。特に、新規参入メンバーにとっては、slackで全体をフォローすることは事実上不可能でしょう。

一方で、アークレブ/AASNは、大学トップや政府関係者にも徐々に知られるようになっており、産業界からも注目を集めるようになってきました。アカデミアを変革しうるビッグチャンスが続々と舞い込んでいるのです。その活動のダイナミクスをすべてのAASNメンバーと分かち合いたい。これは僕の願いです。

そこで一つの試みとして、両組織の代表である浅井が、研究者 &大学教授 & 起業家としての日々の奮闘や見ている景色について、つらつら書いてみることにしました。

・・・と言うわけで、初回はアークレブの設立前夜について書いてみようと思います。

アークレブ/AASNのスピリットを知っていただくために、僕自身のことにもフォーカスして描いてみました。少し長くなりますが、お付き合いください。

研究者としての始まり

僕の研究者としての第一歩は、千葉県柏の葉にある東京大学物性研究所でした。

僕の博士論文("高分子と低分子の動的相互作用と相転移ダイナミクス”, 慶應義塾大学, 2009)の前半では、世界一高速で、且つ、大量生産可能な屈折率分布型ポリマー光ファイバーを作るぞ!という仕事なのですが(これはNPG Asia Materialsの創刊号のReview Paperになりました)、その後半で取り組んでいた高分子ガラス(=光ファイバーの素材)の研究が、日本物理学会年次大会のガラス部会の主要メンバーの目に留まり、それがきっかけで栄えある物性研究所・中性子科学研究施設に入れていただきました。

左: 東京大学物性研究所@柏の葉キャンパス

右: 柏餅をモチーフにしたマスコット、その名も物性犬

ボスは、中性子散乱技術を武器にハイドロゲルの物性研究で世界をリードしていた柴山充弘教授でした。ゲルの神様とも言われる故・田中豊一MIT教授のお弟子さんでもあり、その系譜になれることをとても誇りに思いながら物性研に足を踏み入れたことを覚えています。先輩研究者として尊敬している東大の酒井崇匡さんに出会ったのもこの時で、酒井さんはアークレブのアドバイザーでもある鄭雄一教授のもとで助教として研鑽を積んでいる時代でした。

僕のミッションは、当時酒井さんが発見したばかりの4分岐PEGモノマーからなるCross-Couplingゲル(*)の物性の謎を解くことでした。反応が早くて可視化不可能な混沌の世界を理解するために、当時ゲルの世界ではあまり活用されていなかった分子動力学的なアプローチで切り込むことにしました。

(*)その後、「世界で最も均一なゲル」として知られることになります。

英ケンブリッジ大学から留学に来ていたLivyさんという修士の学生とタッグを組みことになり、初めてチームマネージメントも経験しました。潤沢な実験設備と優秀な人材に支えていただいたおかげで、化学ゲルの構造と力学の関係をトポロジーの観点で再整理し、de GennesのC*定理との乖離を示すいくつかの仕事をシリーズで発表することができました。

その後すぐ、運よく某国立研究所のナノマテリアル関連の部門長にお声がけいただき、昇格人事付きのポストへの内定をいただくことができました。30歳手前の駆け出し研究者風情としては順風満帆そのものでした。

しかし、2011年東日本大震災の影響を受けて、そのポジションは突然反故になってしまいます。

自分は研究者未満だと気付いた

数年後に聞いた話では、当時、研究所内で開発されていたセシウム捕獲材料に大型の国家予算がつくことが決まり、それに伴って部門長がヘッドハンティングされてしまい、僕を含む人事が放り出されてしまったそうです。関係者からしっかりとした説明もないまま、突然荒野に投げ出されてしまいました。

当時、震災直後で社会全体が混沌としていた時期にあって、第一子(長女: ゆず)の誕生を間近に控えており、守るべき家族を構築しておきながら、人並みにキャリアすら安定させることもできない自分の不甲斐なさに立ち尽くすばかりでした。今にして思えば、当時は僕のような人がたくさんいたのかもしれません。

とはいえ、待っていてもポストがやってくるわけでもありません。なんとかポストを探そうと動き出そうとしますが、Fundingの時期的にも国内はすでに厳しい状況でした。それまでの自分は、本物の研究者が作ってくれた「お金も環境も揃った箱庭」で戦っていただけなのだと実感し、やりたい研究を自力で行う道を切り拓く力のない自分を、研究者未満であると自認したのでした。

新天地を求めて

日本を出よう。

そう考え始めました。

妻の生まれ育ったアメリカでは、世界中から優秀な研究者が集まり、熾烈な競争が行われていると聞いていました。自分のことを守ってくれる後継人のいない新天地で、ゼロから挑戦ができるのだろうか。かろうじて学振の申請書は書いたことがありましたが、それ以外のJob-Huntingは、周りからお声がけいただいたものばかりで、恥ずかしながら誰かを説得して自分に投資をさせるという行為をしたことがありませんでした。

考えてみれば、博士時代の指導教員は世界最大級の研究室を運営している小池康博教授(年間研究費が40億円超もありました)でしたし、ポスドクでお世話になった中性子科学研究施設も日本におけるソフトマター研究の中心地であり、ある意味での”恵まれすぎた村社会”において、人事における本当の意味での競争は行われていなかったと思います。

背水の陣だった僕は、自分の価値について熱く語ったCVを書き、複数の研究者に送り始めました。正直、ダメ元でした。事実、返信がないか、あっても「No Funding. Sorry.」的なお返事ばかりでした。

「こんな安易な考えでうまくいくわけはないか・・」

そう落ち込んでいた矢先に、なんと米コロンビア大学のSanat K. Kumar教授からお返事が来たのです。

Kumar教授は、分子シミュレーションで高分子物理学を切り拓く世界的リーダーの一人でした。当時は、「高分子ブラシを表面に持つナノ粒子が高分子薄膜中で巨大な異方的自己組織化構造が発現する」という現象をNature Materialsに報告したばかりで、超高性能なバイオ薄膜センサー、超集積メモリー材料や新しいメタマテリアル材料としての可能性を切り拓く画期的な成果でした。Nature Newsにもなったこの現象の謎を解き明かすことが最重要テーマだと感じた僕は、長文の研究プロポーザルをSanatに送っていました。

お返事の内容は、「素晴らしい。すぐにNYに来なさい」とだけあって、あまりにもあっけないものだったので状況が理解できず、「採用してくれるの?」とメールを送ると、「Yes - S」とだけ返事が来ました。まさに拾う神、という心境でした。助かった、そう本心で思いました。後日、ラボメンバーから聞いた話によれば、いつもは何度も面談を重ねた上でポスドクを雇うのに、僕の時は「Japanから面白いやつが来るぞ」とだけアナウンスがあったそうです。

ところが、ほぼ同時に、娘がかなりの早産で生まれる可能性が判明し、無事に産まれたとしても少なくとも小学校入学まではさまざまなリスクを覚悟しなければならないと医師団に言われてしまいました(あれから10年たった今となっては、これは杞憂だったわけですが)。

緊急入院することになった妻が、早すぎる陣痛に悶絶しながらも、1日でも娘のために出産を遅らせようとまさに身を斬る努力していました。やっと眠りについた妻を病室に見届けて、聖路加病院の前にある薄暗い蕎麦屋のラストオーダーに滑り込み、何を食べたいわけでもなく、ただ独りぼんやりと壁に貼られた剥がれかけのポスターを眺めながら、恐らくもうすぐ生まれるであろう幼い娘を連れて新天地に行くべきなのか、その問いがいつまでも空を回っていました。

実際のところ、僕には選択肢はなかったわけですが、結果としてこの決断が、僕の人生を大きく変える出会いをもたらしてくれました。

左: コロンビア大学からのオファーレター。First NameとLast Nameが逆になっていることに気がつき、渡米直前に焦って直してもらいました。

問われた覚悟

NYでの生活は、まさに未知との出会いの連続で、妻曰く、赴任直後は自宅に帰ってくると口も聞かずに寝室に直行して倒れ込むように寝ていたそうです。毎日起こる刺激的な出来事を受け入れるには、ガマ口のように小さな僕の世界の入り口は狭すぎて、キシキシ・ミリミリ、悲鳴をあげて壊れては広がって…を繰り返していました。

この当時は、本当に色々なことがありました。マンハッタンのうす暗いインド料理店。中国人、インド人、フランス人、ベトナム人のチームメートたちが開いてくれた歓迎会でのことです。

―…で、Makotoは何を求めてここ(NY)に来たの?

当時はまだ博士課程の学生だったインド人のMithun(現IIT Gandhinagar, Assistant Professor)が、とても不思議そうに質問をしました。世界中からチャンスを求めて人材が集まるNYにおいては、Common Senseのようなものだと思っていたので、とても不思議な質問に思えました。わざわざ聞くようなことではないのではないか、そう思ったのです。

―もちろん、Sanatの下で研究者としてのチャンスを掴みに来たんだよ。

―日本は豊かで安全で自由もあるよね。それに良い大学もたくさんある。それなのになぜ?

祖国に残してきた家族をいつか米国に呼び寄せるため、多額の支援をしてくれた祖国に恩返しをするため...その目的はさまざまではありましたが、しかし多くのメンバーに共通していたのは、祖国に十分なチャンスがない、もしくは、その自由すらないということでした。僕の前任者のBehnazはイラン出身の研究者で、戦火の中で女性が博士号をとるために経験した壮絶な体験を話してくれました。ブラジルから国費留学で研究室に滞在していたLuanaは、僕が日本人と知るや否や僕の席にやってきて、「私のお母さんは日本のツルミという街に出稼ぎに行っています。もうずっと会っていないです。」と辿々しい日本語で僕に告げると、ポロポロと泣き出してしまうこともありました。

みんな不自由に抗いながら、身の丈に合わない大きな何物かを背負っているということを、僕は遅まきながら知ったのでした。

左: 右手前がMithun(インド式の小さなギターを操ってます)

右: Mithunのライブを見によく通ったライブハウス。”THE BITTER END”

耳を澄ます

突然ですが、僕は元来あまり社交的な人間ではありません。友達を作ることも苦手ですし、知らない人との交流を積極的にするタイプではありませんでした。どちらかといえば内向的な性格で、思索に耽けることが大好きな少年でした。高校時代には太宰やヴェルレエヌが好きで、私小説家になりたいと思っていました。頭の中に言葉が溢れすぎて苦しくなって、書き溜めたメモ書きが机の上で雪崩を起こしていました。大学の教養時代にはベルクソンや瀧口修造に傾倒していて、一日中部屋に籠って「鉛筆で書く線の不確かな揺らぎにこそ、人間を意識から解放する本当の自由が潜んでいる」なんて妄想をすることが好きでした。

左: 大好きな古本カフェ「フォスフォレッセンス」@三鷹市

右: 高校時代の愛読書たち

そんな僕が、少しずつ外の世界に興味を持つようになりました。

NY時代にひょんなことから運営を始めたNY若手研究者の会の活動です。

他の研究者の人となりに触れる機会が多くなり、優秀でアグレッシブな研究者が共通して持っている「人間としての面白さ」に気が付き始めました。「研究」という窓を通して、誰かを理解することの面白さに気がついたのです。

「私は二次元のダンスを研究しているんです」と言って、床を這うようにして踊る新しいコンテンポラリーダンスのことを嬉々として教えてくれた運動学研究者。

「僕が研究している小児の病気は、世界に患者が数十名しかおらず、研究費がつかない。だから、僕以外に研究している人はいません。その患者さんにとっては僕の研究が希望なんです」と言っていた医学研究者。

AASNを一緒に立ち上げてくださった星野歩子さん、宮田潔志くん、揚妻正和さん、船戸洸祐くん、小川純くん、Annaさん、樋口聖くん、中島美保さん、伊藤慶一くん、岩田隆くん、柿沼薫さん、原口正彦くん。みんなこの時期に出会いました。

みんなまだナニモノでもなくて、何かを渇望していて、悩んだり、傷付いたり、でもみんな等しく夢追う人でした。トーク内容は間違いなく最先端の研究そのものでしたが、身振り手振りで熱弁するその姿から伝わってきたのは、その人の現在進行形の人生そのものでした。ナニモノでもない若者たちの、まさに人間の営みそのものでした。

コロンビア大学の伝統的な一室で夜な夜な開かれるその会は、僕にとって夢追い人の内なる声に耳を澄まし、その人が織りなしてきただろう壮大なストーリーに想いを馳せる至福の時間なのでした。

しかし、この活動を通して知ったことは、夢見る若者たちの美しいストーリーだけではありませんでした。厳しく悲しい現実も知りました。

米国の過酷な競争社会においては、最悪の選択をしてしまう研究者がいます(そしてそれは日本でも同じです)。これについては多くを語るつもりはありませんが、同じ建物で研究していた同世代の若い研究者カップルを襲った悲劇として、僕の脳裏に決して忘れえない記憶として焼きついています。

左: 金出武雄先生(カーネギーメロン大学名誉教授)を囲んでの一枚

右: 僕の研究発表の様子。左奥に宮田くん(連携促進チームリーダー)。

理想と現実のはざまで

ところで、Sanatはサイコーにかっこいい研究者でした。

新進気鋭の現代アーティストである奥様と天真爛漫な娘さんとの三人家族で、ブルックリンの歴史的なアパートに住んでいました(当時、New York Times誌に家族が特集されたりしてました)。

夏はアロハシャツに短パン、サンダルで、いつも15:00ごろなるとアイスクリームを食べながら僕らのデスクを「Hey, what’s up?」と聞いて回って、それが終わると「娘と遊びに行くから帰るね」と言って去って行きました。それでいて、間違いなく世界のトップランナーでした。

Sanatは僕にとっての憧れであり、目標の研究者になりました。そして、Kumar Labで出会った友人たちも、生涯の宝物です。当時のメンバーは、アメリカ、フランス、インド、中国に散ってそれぞれラボを主宰していたり、民間でエンジニアをしていたり、今でも様子を見聞きするたび、勇気をもらいます。

左: Sanat Kumar, Bykhovsky Professor of Chemical Engineering at Columbia University

右: Kumar Labのメンバー(僕のFarewell Partyでの一枚)

幸いなことに、Sanatの下でいくつかの重要な成果を出すことができました。当初のターゲットだった自己組織化現象を説明する理論を構築することが出来ましたし、その過程で着想を得た「形状揺らぎ誘起エントロピー相互作用」というアイデアは、僕の研究者としての当面の看板になりました。

光栄にも、EU、中国科学アカデミー(Chinese Academy of Science)、文科省から立て続けに4つの賞をいただき、ケンブリッジ大学のDaan Frenkel教授(計算物理学の神様)からのラブコールもいただくことが出来ました。当時、ケンブリッジ大でDaanと論文を書くことがこの業界の成功につながるぞとみんなに言われ、次のアクションに迷っていました。DaanともNYと北京で何度もお会いし、具体的な研究計画の話もしていました。

ただ、すでにこの頃には、今の時代に求められている研究者とは何か?アカデミアはどうあるべきなのか?という問いが頭の中を巡り始めており、答えを出せないままモヤモヤを抱えていました。Sanatの下で感じた研究者の理想像と、それらトップスターを生み出すための作られた米国の苛烈な競争社会。

アカデミアとは、誰のためにあるのか ー

そんな時、母校である慶應義塾大学から「慶應を世界的な大学にするための大学院改革に力を貸してくれないか」というお誘いをいただきました。若くしてGordon Bell Prizesを2回受賞したスーパーコンピューティングの世界のトップランナーである泰岡顕治教授からのお誘いでした。直接の面識はありませんでしたが、日本のアカデミアを知れるかもしれないということに純粋に興味を持ちました。

そこで、Kumarラボに籍を置きながら、しばらく二足のわらじ(研究と大学改革)生活をしてみることにしました。幸いにも、僕の研究は理論ベース(ドライ)なので、こんな芸当もできたわけです。

沈みかけた船

日本の現状は、想像以上に厳しいものでした。

ー延々に続く会議

ーなんの意味があるのかわからないルール

ー積み上げられた書類の山

ー少ない研究費

ー下を向いた若手教員と、何かを達観したかのような先輩教授

ー国が悪い、という定型文

とにかく新陳代謝が遅く、栄養不足で、日射量も少なく、萎れて今にも大地にへばりつきそうな苗のように思えました。少なくとも、僕がNYで感じた強烈な光を感じることは全く出来ませんでした。その代わり、アメリカで感じた闇も感じませんでした。感じたのは、灰色の世界。砂埃の匂い。

日米のアカデミアで起こっていることの本質を理解するために、さまざまな政府の統計資料を読み漁ることにしました。

読めば読むほど、穴の空いた甲板から水がちょろちょろと流れ込んでいる不気味さを感じました。研究者はだれもかもアカデミアという船に乗船するクルーです。その船が沈没しかかっているのにも関わらず、いまだに船の行き先でも揉めている、そんなシュールな光景を想像しました。

問題は多面的で複雑ですが、要するに「産官学を循環するエコシステムが構築されていない」と捉えることで大まかに整理できることに気が付きました。事実、日本国全体の研究開発費は中国、米国に次ぐ3位の規模(20兆円超)であるにもかかわらず、その研究開発費の配分の中にアカデミアがほとんど入れていない、というのが日本の特徴です。「アカデミアが社会的信託を受けていない」ということに、問題の本質があると理解しました。

このままではまずい、そう思い始めるといてもたってもいられなくなりました。

アークレブ創業前夜

NYに戻り、当時コーネル大学にいらした星野歩子さんに会いに行きました。僕が住んでいる工学の世界から考えるアカデミアと、ライフサイエンスの世界から考えるアカデミアは違うかもしれない。エコシステムのあるべき姿が異なれば、ソリューションを見誤ると思ったのです。

マンハッタンにあるLe Pain Quotidienで久しぶりにお茶をしながら色々なことをお話しました。歩子さんは日本への帰国を検討しているタイミングでもあったので、日本で一緒に活動できるかもしれない!と嬉しくなったのを覚えています。

この時点では、「大学という媒体を通すことで研究者が社会で可視化されにくくなっている」という仮説を持っていたので、「それなら素敵な研究者を大学の柵から解放し、研究者たちが手を携えて社会の真ん中に出ていけば良い」と考えていました。当時のメモには、「研究者の独立宣言」というワードがあちこちに出てきます。

帰国後、妻の友人である平田麻莉さんに会いに行きました。フリーランス協会の代表理事として、まさにフリーランサーたちの新しい働き方を推進する旗振り役をされていて、「研究者の独立を一緒に実現してもらうにはこれ以上ないパートナー」と思っていました。幸運なことに、麻莉さんが「一緒にやりましょう!」と言ってくれ、浮き足だって家に帰ったのを覚えています。

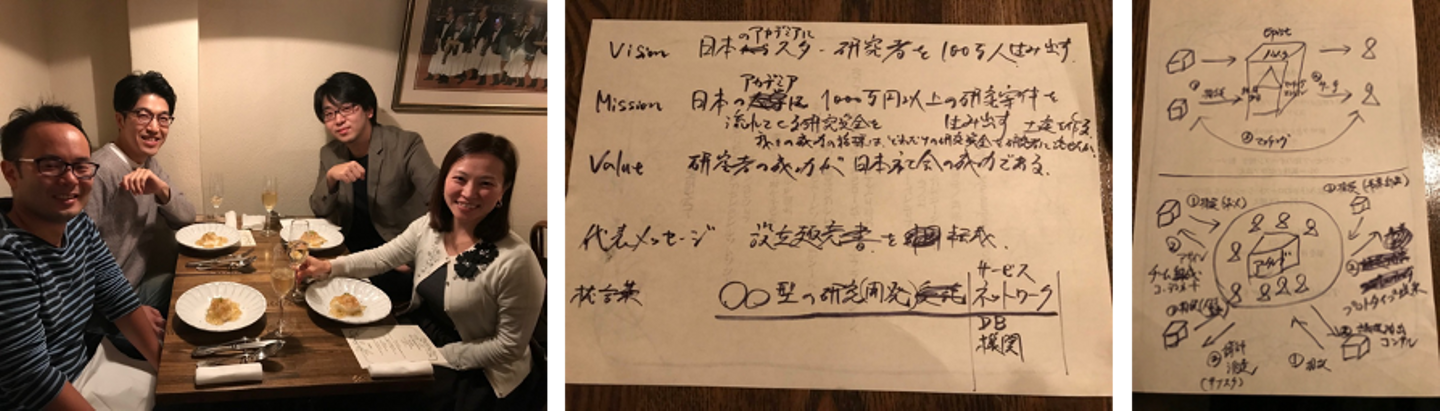

さらに、ビジネス分野のエキスパートが必要だなと感じた僕は、友人の三好君と鶴君というシリアルアントレプレナーの二人を口説くことにしました。二人とも二桁の数の会社を学生時代から起業し、成功に導いてきた百戦錬磨の起業家です。麻布十番で飲みながら、どうやら二人とも「一緒にやろう!」と快諾してくれたようでした。

そこから数ヶ月、定期的にメンバーで集まっては、モデルの練り上げを行いました。僕の考えていた稚拙なモデルを叩きまくって洗練化できたのは、紛れもなく創業メンバーたちのおかげです。

こうして、紆余曲折ありながらも、2019年10月17日に株式会社アークレブが誕生したのです。

左: 創業のお祝い(アークレブの隠れ家、銀座Ivoireにて)

中央:メニューの裏面に麻莉さんが手書きしたVison Mission Value

右: 同じくビジネスモデル

左: アークレブのVMV

右: アークレブとは?の説明で使っているスライド

研究者にもっと光を

とまあ、だいぶ長い自分語りになりましたが、今回はアークレブ創業秘話ということで、僕がどんな思いでこの活動を決意したのかをできるだけ深く理解していただけるように心を砕いたつもりです。

本稿をそろそろ終わりにしようと思っているわけですが、これを書き書きしているその目の前では、まだ幼い娘と息子が喧嘩をしながら賑やかに遊んでいます。

父親が曲がりなりにも科学者をやっているからでしょうか。時々、「将来は科学者になる!」みたいなことを言うことがあります。子供の戯言と本気にしているわけではないのですが、でもそんなとき、僕はいつもこう思うのです。

「この子たちに誇れるアカデミアを未来に残してあげられるのだろうか?」

この問いは、すべてを内包している気がしています。

駆け出しの頃は、アインシュタインのように世界を変革する研究者になりたいなんて思っていた僕ですが、今は流石に少し考えが変わりました。研究者としてどんなに素晴らしい業績を上げようとも、アカデミアの沈没を食い止められず、彼らに残すべきものを食い潰してしまった側の大人にだけはなりたくないーー

その一心で、僕は動いています。

研究者にもっと光を。次世代へと連綿と続く、光り輝くアカデミアを残すために。

僕のこの小さな願いが、少しでも多くの皆さんの琴線に触れ、

願わくばこの活動の仲間が増えていってくれたらいいのにな、

そう心から願っています。

左: 長女が書いた将来の夢

中央: Kumar Lab Tシャツを着て敬礼している娘

右: 同じくはしゃぐ息子

AASNお花見パーティ(2023年4月8日)

/assets/images/13381848/original/cc23404a-599e-4844-95a9-c9e0a670771e?1684991535)

/assets/images/13381848/original/cc23404a-599e-4844-95a9-c9e0a670771e?1684991535)