テックタッチに入って、3年とちょっとが経ちました。

どんな時間だった?と聞かれれば、濃密で楽しく、あっという間に過ぎ去った3年間でした。

テックタッチの行動指針の中に、「One big family」という言葉があります。言葉の通り、この3年での仲間ともに支え合って困難を乗り越えた話や、業務内外の笑い話は数しれず。

今の日常は、仲間と面白いことを全力で企画して取り組んでいる感覚がある、そんな毎日です。

そんな私の姿を見てなのか、

「椎名が楽しく、イキイキと楽しそうに働いてる感じがする。実際内資スタートアップのエンプラセールスってどう?」

なんて、嬉しいことに聞かれることがあります。

多分、私がこれまで付き合いが多い人、そしてこの記事を覗きに来てくださった方は似たような属性なのでは?と思います。とすると、世間一般論としてITエンプラセールスって言えば、外資ITが花形。

成長できる機会性・提案の大きさや幅(広がり含めて)・給与面・福利厚生など、想像できなかったり、見劣りするって、感じられているだろうと思っていました。

そして、この記事に辿り着いた方は、「次のキャリアを考えたい」「内資スタートアップの選択肢はあり得るのか?」と思っている方も多いのではないか、と思います。

私自身は20代最後の年に、外資ITから、自身のやりたいこととワクワクを追い求めて、テックタッチへ飛び込みました。

正直3年前は、このキャリアの選択はかなり人を選ぶと思っていて、自信を持ってはこのキャリアをおすすめできないと思っていました。

しかし、今のテックタッチの環境を考えれば、「エンプラSaaS営業をチャレンジしたいなら、テックタッチが良いよ!」って声を大にして言えます。

何故そう思えるのか?

この記事の中で、私がテックタッチのエンプラセールスは、外資ITに劣らず、むしろ最適環境だと思う理由を下記内容でお伝えしていきたいと思います。

目次

簡単な私の略歴

1.聞かれがちな、「外資のほうがいい理由」

外資に行った方が成長できるのでは?

提案の規模感って結局外資に劣るでしょ?

給与面は厳しいでしょ?

2.逆に圧倒的にテックタッチがいいと思うポイント

HQが日本であること

カルチャーを大切にしていること

テックタッチだからこそチャレンジしてこれた経験

最後に

簡単な私の略歴

2016年4月:セールスフォース・ドットコム(現セールスフォース・ジャパン)へ入社

インサイドセールス3年

エンプラセールス 3年

2022年5月:29のときにテックタッチへエンプラ営業として入社

2024年5月:3年目よりエンプラ営業チームのマネージャーに

・読む前に書き手がテックタッチの入社判断をしたい理由、前職のことを知りたい方はこちらへ

・入社した直後1年間くらいのことを知りたい方はこちらへ

1.聞かれがちな、「外資のほうがいい理由」

外資に行った方が成長できるのでは?

体系だったEnablementという意味ではどうしても見劣りしてしまうかもしれません。

しかし、2つの観点でテックタッチが高い成長をできる組織と言えると考えています。

①外資エンプラの第一線メンバーを中核とした組織

結局は、誰と一緒に働けるか?尊敬できる人やチームか?が重要と考えています。

営業で関わる役員陣は、強力なバックグラウンドを持つメンバーです。

・西野は複数の会社でエンタープライズ営業組織を立ち上げてきた実績をもとに、テックタッチでエンプラ営業の成長土台を作り上げてきています。

・綾小路は、boxで日本から世界No.1の売上を達成し続けてきていたスーパー営業です。

・岩渕はSAPのBTP(Business Transformation Platform)の事業責任者として、日本のS4/HANAのプロジェクト全体の半分をFit to Standardで取り組めるようなチャレンジを成し遂げてきました。

それぞれ、テリトリープラン、アカウントプランに向けては鋭く的確な指摘をしてくれるだけでなく、自ら現場に立ち、役割分担をして案件を前に進めるために一緒に走ってくださる方々です。

数字の達成に向けたサポートだけでなく、人としての成長も大切にしてくれています。

締めるところは厳しく締める。けど緩めるところはガッツリ緩める。

後述するカルチャーにも関わりますが、ストレッチした営業目標はありつつも、心理的安全性が非常に高い営業組織と感じます。

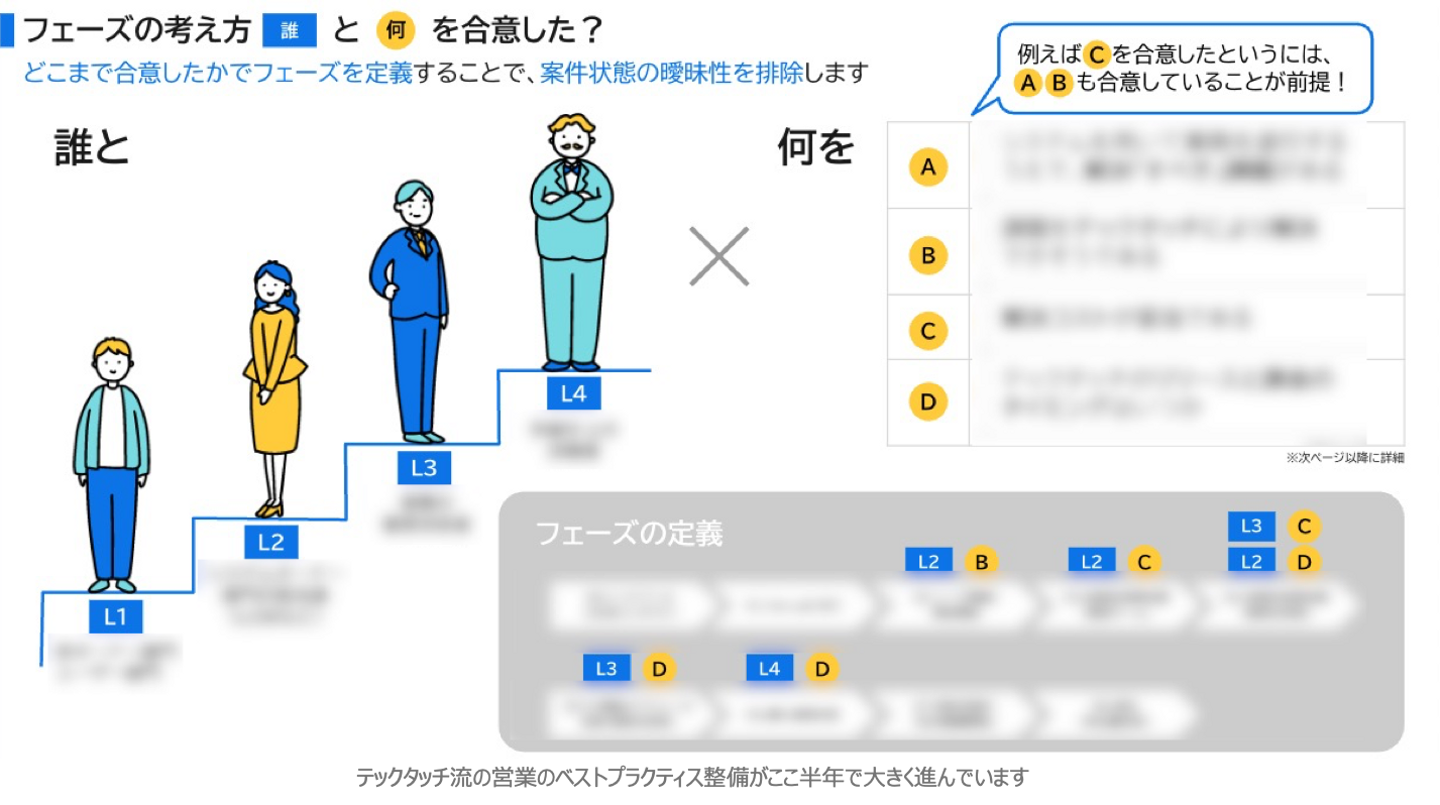

そして、直近ではモノグサにて豊富な経験を積んできた木村が、BizOpsとして加入してくれ、こういった第一線のノウハウをベースとした、テックタッチ流の商談進捗チェックポイントやフォーキャストチェックポイントの見直し・高度化が一気に進み、更に強い営業組織化が進んでいる実感があります。

今後Enablement的な要素も更に強化されていく予定ですので、私自身更にワクワクしています。

②製品の特性的に、提案は外資と遜色ないレベルに難しい

私達の位置する製品は、Gartnerが定義するマーケットで 「DAP」というカテゴリに位置します。

このマーケットにはグローバルに大小2-300ほどの製品が存在しますが、日本のマーケットにおいては並み居る外資競合を抑えて、テックタッチは4年連続で国内シェアNo.1(*1)を獲得しています。大手企業でのシェアはなんと59%(*2)という市場調査結果があります。

競合を抑えてマーケットに選んでいただけるのは、プロダクト・サービスを日本で選んでいただけるようにするだけでなく、高度な営業活動を展開できている賜物だと感じています。

プロダクト特性上、業務システムの上に適用して、価値を提供するため、そのシステムを使う理由や狙い、行なっている業務、ありたい姿とのGapを追求するわけです。

そうなると、お客さんの業務と課題を解像度高く理解したうえで、提案できる必要があります。

ROIの算出から必要性の訴求まで、一定型はありつつも、相当に難しいものです。

最近だと、製造業のお客様であれば、最近はエンジニアリングチェーン・サプライチェーンの中で使われるコア業務に関わるさまざまなシステムへの提案をすることがあります。

そうするとお客様と会話できるレベルの業務理解を進めないと、そもそも提案にすらならないものと感じています。

提案の過程で、日本を代表する大企業のCxOとの面談機会も多くあります。内資の若い会社ではありますが、大企業の責任を背負う方々に対等に向き合って頂けることは、本当にありがたく思います。

各社に合わせた準備をさせていただきますが、企業の戦略・状況・その方の想いなどは勿論違いますので、その時々にいただける意見には常に勉強になります。

企業との接点を作るためには、BDRでの直接のお客様接点作りを重要視しています。BDRとはアカウント攻略の方向性を共有しつつ、ターゲティング先についてはPowerChartであたり先をつけていきますが、驚くほどにBDRがアポを取得してくれていて、このアポから突破口を数多く開いてきました。

このような高いレベルのアプローチは、アライアンス戦略でも外資ベンダー,大手コンサル,国内大手SIerのエンプラ担当の方々と対等な関係で向き合っていただいています。

外資とは何ら遜色のない、むしろハイレベルな環境が用意されていると感じます。

提案の規模感って結局外資に劣るでしょ?

テックタッチのサービス特性としては、どんな業務部門のシステムにでも役立てるサービスなので、アカウントプランを立ててアカウントマネジメントを行い、ITだけでなくLoBにも向かうし、CxOから現場まで行き、大規模な包括提案を仕掛けるような提案スタイルになります。

私達の基本スタイルは、特定領域での導入をいただいて、まず効果を実感いただく。

そしてそれを拡げて行く、Land&Expandさせていくようなことが多くあります。

そのために、導入時支援と伴走支援のカスタマーサクセス体制は完全に内製化。

DAPは初めて取り組まれるお客様が大多数なので、成功の要諦をお客様へお伝えしつつ、お客様の業務を教えていただきながら対話型で進め、成果を確実にあげられる進め方を取っています。

採用後SIerにまかせて、リリース後にカスタマーサクセスが登場する。

なので、間の実装内容がわからない。。なんてことは絶対に起き得ません。

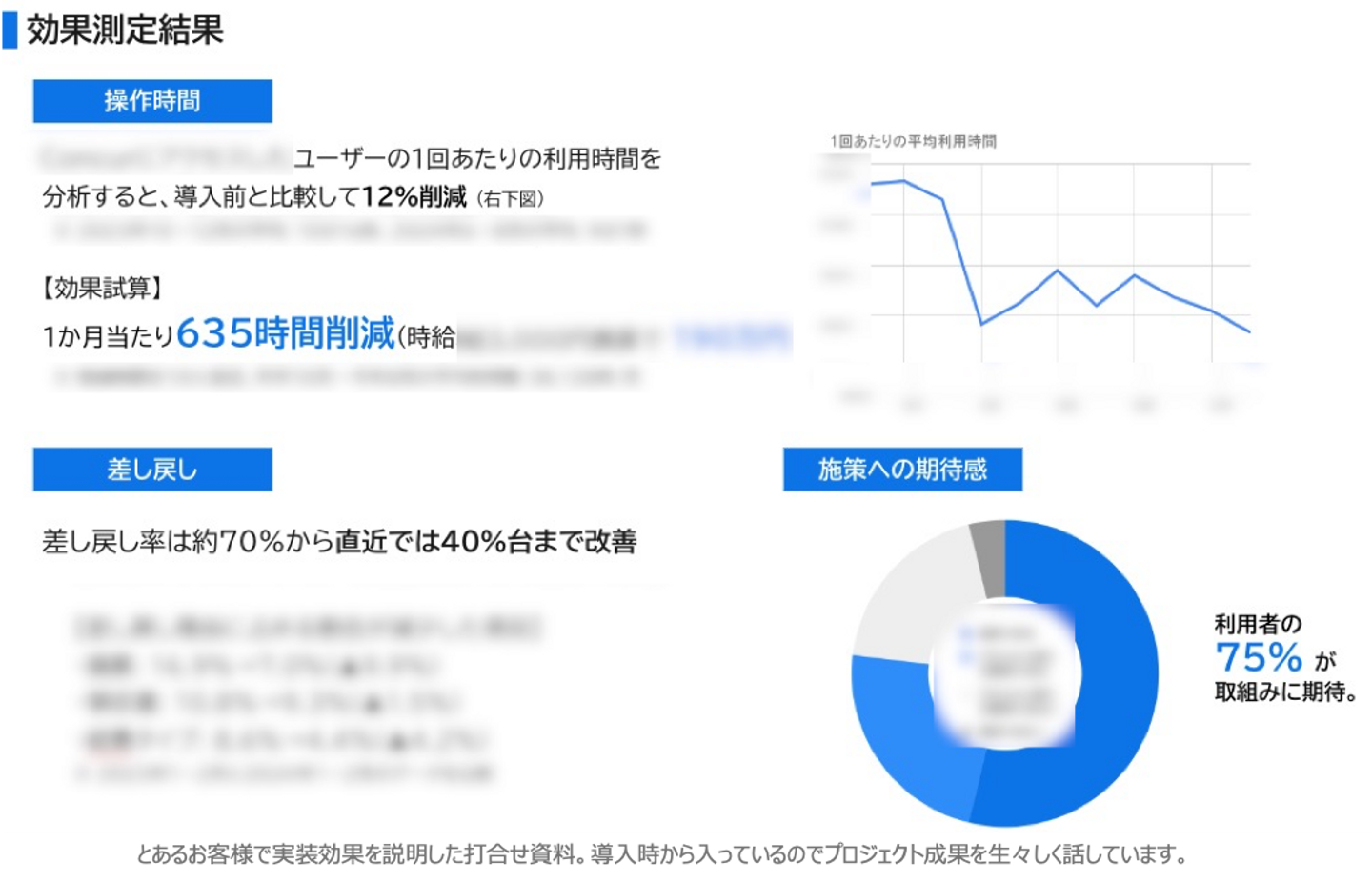

実際、数ヶ月後に定量的な効果まで届けられるケースが大多数です。

その取組を効果的に上げていただき、お客さんにも「本当にわかりやすく効果が出る製品だね!」とお褒めの言葉をいただくことがありがたいことに多く、愛していただける製品になっていると思います。

お客様も一つ導入いただくと、現場から別のシステムでも使いたい、と声を上げていただけることもありますが、積極的にお客様と相談させていただきながら、全社種々ある業務部門へ行脚させていただき、包括的な取組まで昇華を進めていっています。

このような大きなご提案になるので、日本を代表する大企業のCxOとの面談機会も多くあります。内資の若い会社ではありますが、大企業の責任を背負う方々に対等に向き合って頂けることは、本当にありがたく思います。

各社に合わせた準備をさせていただきますが、企業の戦略・状況・その方の想いなどは勿論違いますので、その時々にいただける意見には常に勉強になります。

ですので、外資でやっていくことと全く大差どころか、寧ろ売ったあとの全てにも関わってプロジェクトをお支えしていくようなものなので、それ以上の経験を得ていけると感じます。

給与面は厳しいでしょ?

現段階はこればかりは、どうしても外資ITのアグレッシブなインセンティブ設計の給与モデルまでにたどり着くことは難しいです。

テックタッチでは不安定さが少ないインセンティブモデルを採用しています。

ベースの比率を高め、爆発力は劣るものの安定した給与体系で、一部上澄みを持てる形態です。

待遇面のオプションなど細かいこともありますが、、ごめんなさい。

細かくここで話せることも多くないと思い、最後まで読んで興味を持っていただけたら、是非直接お話等で会話させていただけたら嬉しいです。

2.逆に圧倒的にテックタッチがいいと思うポイント

HQが日本であること

外資企業の難しいところが、どうしても日本への開発投資優先度が低くなってしまうことです。

製品の売上の9割がHQのある米国、といった状況は、外資企業の場合は避けられないかと思います。そのため、売上比率の低い日本向けの開発優先度は極端に低くなります。(当たり前の判断と思います)。

また、プロダクトの問題が発生した際も、最優先で情報を落とせることや、細かい仕様の裏側について知ってること全てHQ側です。

お客様にはどうしても、「プロダクトの仕様です」「今調査中です」等と言う事しかできない問題が起きます。

SaaS製品の狙いに合わせたやり方に業務を寄せていただくことは大変重要ですが、一方でグローバルに適合した仕組みではあるので、どうしても日本特有の法規制に対応できるように、や組織構造上これができないと、等製品側で満たさないと、本来機能的には使えるものを使えなかったり、不便な運用を迫られたり、製品の機能を最大限活かせずといった悔しい思いもします。

テックタッチがお客様と作り上げできた言葉の中に「Co-Developers精神」があります。

秘めてる意味は、お客様にサービス提供だけでなく協創させていただき、良いプロダクトとサービスへ発展させていきたい。ともに作り上げていくために歩ませていただきたい。という思いを込めています。

実際この言葉がプリントされたパーカーをお客様へお渡しし、同じウェアを羽織って想いを受け取っていただいています。

勿論社内はより強い想いを持っていて、私の提案の中でも、場合によってはお客様がプロダクト側にこういうことができたら良いという要望などを、プロダクトマネージャーが直に把握してもらったり、プロダクトの細かい技術的なことを聞かれたいときに、場合によってはエンジニアに打合せに同席してもらうことを行ったりしています。

開発チームが物理的にも隣にいる環境があり、日本のエンプラのお客様に必要であると考えること・取り組みたいと思ってくれることに合わせて、お客様に寄り添った製品開発を行えることは、本当に幸せです。

カルチャーを大切にしていること

テックタッチの大事な言葉の一つとして、「挑み続けろ 援護があるから」「いつでもごきげん」というバリューがあります。

これまでお読みいただいた方には、特に前者のワードの通り、常にサポートをし合う環境のイメージを持っていただけるのではと思います。

この思想の軸をぶらさない採用がされているので、それぞれ個を持った多様性があるメンバーですが、皆で協力し、良いことも悪いことも分け合いながら前に進んでいく。

常に支え合いが発生する強い組織であると、度々感じてきています。

こうしたカルチャーが回るうえでは、経営・役員陣からも、話しかけやすい空気を作ってくれています。オフラインでは社員と同じ平場の席に座り、日常のたわいないアレコレの会話をすることも多いです。、こうしたコミュニケーションが日頃から取れていると、いざ本当の仕事の相談時の話しやすさが大きく違うように感じます。

エンジニアも現時点でフルリモートOKで出社自由なのですが、東京近郊に住んでいるメンバーは結構出社している頻度が高く、オフィスで見かける機会が多くあります。

チームを跨いでランチに行っている光景は日常で、出社日をあわせて同い年生まれのメンバーで夜飲みに行ったり、野球観戦やカードゲーム等、趣味の合うメンバーで夜は遊んだり。

土日に集まって遊んでいるメンバーも結構いて、私自身も始めたばかりのゴルフ行ったり、キャンプ行ったりと土日も一緒に過ごすことが時々あります。

象徴的な出来事として、毎週テックタッチに興味のある方をお招きして、カジュアルに社員とお話いただける、カジュアル飲みを開催しています。

人のことに興味がある社員ばかりなので、当日出社している社員を中心に、他部門が入り乱れてお話させていただいてます。(飲みの場が好きな社員が多いっていうのも影響しているのかもしれません。。笑)

よく、お越しいただける方からは、

「皆さんとても人が良くて、心地良いコミュニケーションを取っていただけて、温かい方々ですね」

って言っていただけます。

このコメントをいただけた時、僕達のカルチャーが伝わっていて嬉しいなあと思います。

部門に限らず、平均年齢が35歳の会社なので、お子さんが小さい人も多く、朝は必ず送り迎え、などこの辺りは理解のある人ばかりで、家庭を大切にして働いてもらえる環境も整ってます。

まだ若い会社なので、整っていない社内環境もありますが、みんなで協力しながら新しい制度を作ったり、制度ではなくお互いの協力で良い環境を作っていて、本当にいい会社だなと感じます。

是非この記事を読んで興味が湧いてくれた人がいたら、カジュアル飲みの場に来ていただけたら嬉しいです!

テックタッチだからこそチャレンジしてこれた経験

私の成長と意思も大切にしてくれていて、私自身やりたかったことを色々と経験させてもらっています。

・30代前半の若い段階でエンプラSalesのマネジメント経験

試行錯誤の毎日で1年経った今でも模索しながらですが、役員陣・メンバーにも支えてもらいながら、自分なりのマネジメントスタイルの確立と改善を進めています。この若いタイミングでやりたかったマネジメント経験を積めていることは本当に大きな財産になってます。

・営業のロールに閉じずにアライアンスやプロダクトとのセリングシナリオ作り

アライアンス担当は別でいたのですが、前職のSalesforceとのアライアンス立上げのフロントは熱望して担当させていただいていて、今もGTMには継続的に関わらせていただいています。

営業サイドがお客様からヒアリングした結果、期待されている機能についての要望をプロダクトチームにフィードバックし、開発優先度にも一定意見を伝えていくなど、お客様への提供価値を高めるような活動も進めていて、営業の枠に閉じない、多面的な経験を積ませてもらっています。

・契約後、お客様へ最大価値を届けられるようにするための、CSとの営業時のルール設計

よく起きがちな問題として、「営業がかなり無茶して案件を取ってくる」→「CSがその状況に対して疲弊する」みたいな事があるかと思いますが、テックタッチはチャーンに繋がるような取り方を良しとせず、CSと営業がコミュニケーションを取れる制度設計を進めてきています。主たる大きな調整は役員陣でやってくれていますが、細かいルール設計には介在して、持続的に回るような組織づくりには介在させてもらってます。

・新規事業チームとの連携でお客さんへのテストマーケティング

今丁度新規プロダクトをリリースして、一気に拡大を図っているところです。この前段のテストマーケの際に、どのお客様に相談させていただくと良いか、と新規事業チームと進めてきました。

できることと目指していることなどをお客様と対話しながら、お客様に届けられる価値の高度化を進めてきていましたが、0→1フェーズのスピード感のあるチームの取組とプロダクト成長は本当に楽しく、毎日新鮮な気持ちになります。

こうした取組の数々は、結果として経験できていることもありますが、私がやりたかったことを受け入れてやらせてもらえることが多く、本人の意思を尊重してくれ、大切にしてくれる、我ながら素敵な組織だなあと感じます。

最後に

ここまで長文をお読みいただき、ありがとうございます!

今テックタッチがエンプラSaaS営業の成長に最適な環境だということは、私の主観的な思いじゃないか?って言われるかもしれませんが、周囲の方々とお話をしても、本当にいい環境だと感じる瞬間が多いです。

お客様へ継続的に価値をお届けできるよう、自分たちのプロダクト・サービス・営業の形を成長させ続けてきました。テックタッチらしい手触り感と手作り感のある組織です。

そして、これからエンプラSaaS営業新しい、まだ見ない成長に向けて、取組を続けていこうとしています。

是非ともに成長を目指していけたら嬉しいです!

*1 出典:株式会社アイ・ティ・アール「ITR Market View:コミュニケーション/コラボレーション市場2024」デジタル・アダプション・プラットフォーム市場動向:ベンダー別売上金額シェア(2022~2024年度予測)

2024年度は予測。

*2 出典:株式会社アイ・ティ・アール「ITR Market View:コミュニケーション/コラボレーション市場2024」デジタル・アダプション・プラットフォーム市場-従業員10,000人以上:ベンダー別売上金額シェア(2022~2024年度予測)

/assets/images/3345761/original/192c1bd9-3cd5-4d2f-9f8f-e31371f5bc89?1571887311)

/assets/images/3345761/original/192c1bd9-3cd5-4d2f-9f8f-e31371f5bc89?1571887311)