こんにちは、東急株式会社「URBAN HACKS」採用担当です。

URBAN HACKSは、交通事業を軸に不動産、生活サービス、ホテル等多彩な事業を展開している東急株式会社が、街づくりにおけるDXを目的に、2021年7月より生まれた新組織です。現在、新たなイノベーションを生み出すべく、積極採用を進めています。

今回は、アメリカ・ラスベガスで行われたGoogle Cloudのフラッグシップイベント「Google Cloud Next 25(以下、Google Cloud Next)」の参加レポートです。今回は、この海外派遣に参加された安坂さん・宇都木さんに、お話を伺いました。

現地で第一線の感覚に触れ、危機感を感じたい

―Google Cloud Nextに参加することになったきっかけや、目的を教えてください。

安坂:半年ほど前、組織初の海外派遣としてAWSへの参加の話がありました。そちらにも興味はあったのですが、私と宇都木さんが担当している東急線アプリは、主に使用している技術がGoogle Cloudだったため、より親和性の高いGoogle Cloud Nextに参加しました。AWSイベントへの参加で海外派遣実績ができた結果、組織的にも「現地参加ならではの雰囲気や体験から学ぶところが大いにある」という雰囲気ができたようです。

宇都木:私は東急線アプリに開発初期から関わっていて、メイン技術をAWSにするかGoogle Cloudにするか選定する段階からプロジェクトに参画していました。そこから約3年間、Google Cloudを使ってきて知見もたまってきましたが、「このままだと今ある知識だけで終わってしまう」と感じていたんです。そこでステップアップのために今回、参加に手を挙げました。

―リモートではなく、現地参加を決めた理由は何ですか?

安坂:個人的には「危機感を感じたかった」というモチベーションでした。リモート参加やまとめブログを読むだけだと、どうしてもイベントとの距離を感じてしまいます。現地に行き、第一線で自分の目で見て感じることで、「生成AI時代では、こんなことを考慮すべきなのか」と多くの気付きを得られそうだなと。そこが危機感にも通じるかなと考えました。

宇都木:私はもともと海外が好きで、学生時代に1~2か月ほど海外でバックパッカーをしていた経験などもあり、現地でしか得られない情報があることを知っていました。今回は「ソフトウェア開発における海外の感覚」に興味があり、参加させていただきました。

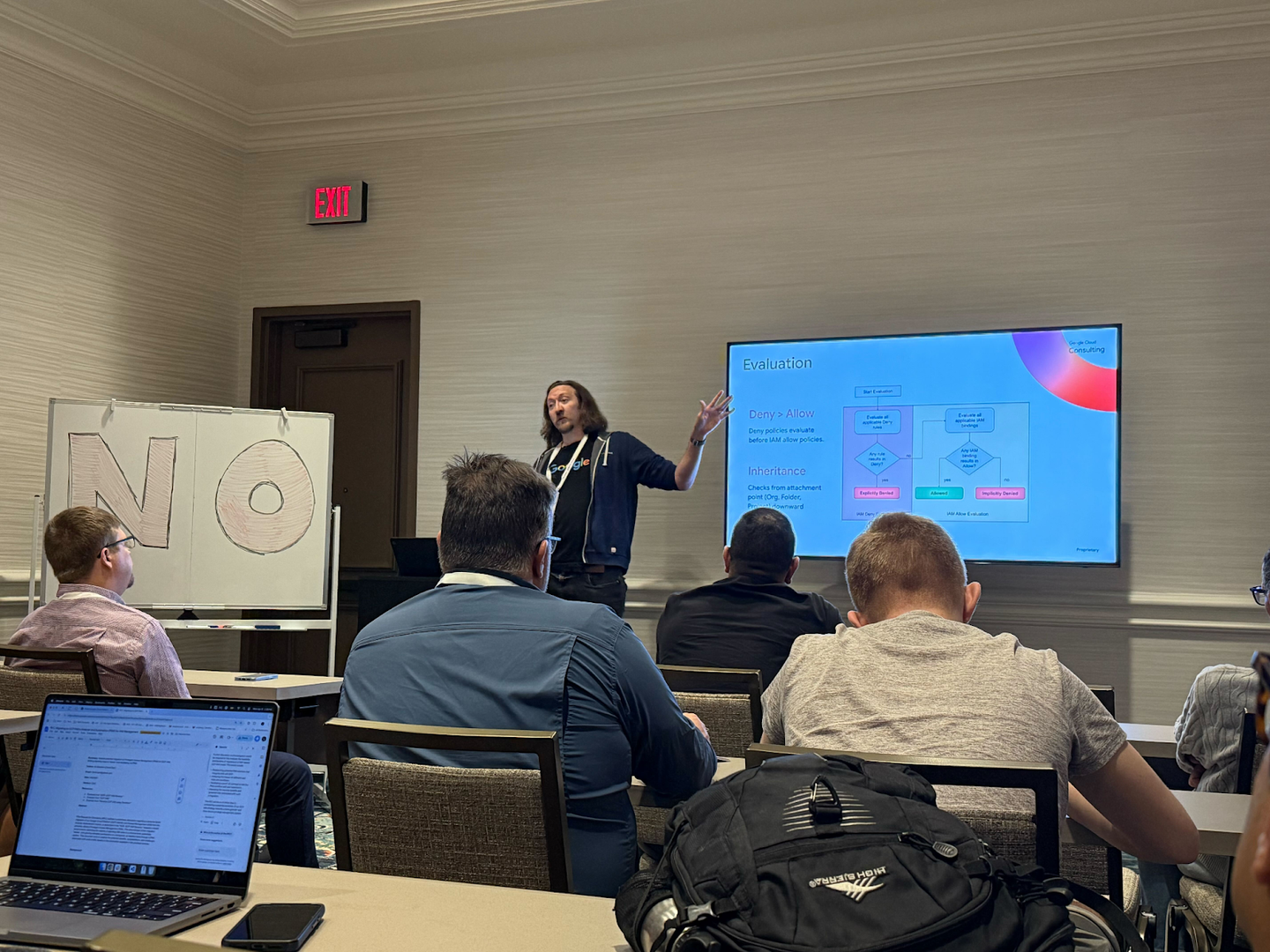

「GoogleはAIに全振りしている」現地ならではの気付きと熱量

―Google Cloud Nextの中で、特に印象に残ったセッションは何ですか?

安坂:初日のkeynoteが一番印象的でした。動画生成のデモをはじめ、普段そこまで注視していないような技術の発表があり、「こんなこともできるんだ」と視野が広がりました。東急はさまざまな事業を展開しているので、これまで積極的には取り入れていなかった技術も今後活用していけると思います。

宇都木:全体的な印象として、「GoogleはAIに全振りしている」と感じました。ChatGPTのようなテキストベースのAIだけでなく、音声・画像・動画など、さまざまな技術が組み合わされていて、可能性を感じました。例えば、keynote開始前のDJセッションでは、そこで流れた音楽も映像も、すべてGoogleのGeminiが生成したものだったんです。その10分間のDJセッションを現地で体験できたことは、とても印象的でした。

―生成AIやセキュリティなど、注目していたポイントはありましたか?

安坂:生成AIのトレンドを踏まえて、それを使いこなす上でのセキュリティやSRE的な視点を持ち帰りたいと思っていました。東急線アプリはナビゲーションシステムなので安定稼働が重要ですし、最近はコイン付与機能もあって、セキュリティ要件が一段と高まっています。今後、東急線アプリで生成AIを活用する際に意識すべきポイントや、それをGoogle Cloudで生かす際に必要な技術について、セッションで聞けるだろうと注目していました。

宇都木:私はGoogle Cloudの開発用プラットフォーム「Vertex AI」、特に生成AIが嘘をつかないようにする「グラウンディング技術」に注目していました。私は8~9年前、Web広告の会社でAIの分類モデルを作っていたことがあり、「100%正解することはできない」というAIの弱点を感じていたんです。そこに「Vertex AI」がどうアプローチするのか、注目していました。

―その結果、どのような知見が得られましたか?また、現地の参加者との交流はいかがでしたか。

宇都木:とてもいいヒントを得られました。グラウンディング技術に関する知見はもちろん、それを活用したデモも行われていました。例えば、Google Mapの持つ地域情報や口コミ情報をグラウンディングに活用できるそうで、お出かけ先を提案するサービスのデモがありました。東急のサービスにも使えそうだなと感じましたね。

安坂:まさに、生成AIを活用する際に意識すべきポイントや、それ以外の新しい気付きも多くありました。Google Cloudでのセキュリティ担保に関する話をセッションで聞けたり、デモブースで紹介があったりと一通り学べたのがよかったです。

現地参加者との交流は、セッションの隣の方とお話したり、デモブースでGoogleのエキスパートの方と会話したりしていました。日本人のGoogle Cloudユーザーの懇親会が40人規模であり、そこにも参加してきましたね。現地の情報量の多さや熱量の高さも相まって、よりよい情報交換ができたと思います。

宇都木:食事会場で同席した、メキシコ人のセキュリティ分野の方と話す機会がありました。彼との話や、セキュリティエリアの広さからも、Google Cloudがセキュリティに力を入れている様子が伝わってきました。日本人のユーザー懇親会も、皆さんの想像以上の熱量で感動しました。

安坂:セキュリティエリアはとても印象的でしたね。各Googleサービスについて、かなり細かい単位でブースが分かれており、自分のプロジェクトで困っていることを相談できました。現地のエキスパートがドキュメントにも書かれていないようなベストプラクティスを直接教えてくれるんです。これは現地ならではの体験でした。

東急アプリのみならず、社内プロジェクトへ広く還元

―今回得た知見を、今後どのように業務やチームへ生かしたいですか?

宇都木:技術ブログと社内報告会はすでに実施しており、とても良い反響をえています。今は次の段階として、東急線アプリへの応用を考えています。また今回参加してみて、技術の話だけでなく、ビジネスへの発展にも関連する話題が多いなと感じました。さまざまな分野の情報を得られるので、組織のいろんなポジションの人が情報を吸収できるような機会を提供していきたいです。

安坂:ノウハウの共有が大切だと思うので、実際に技術を使ってみて、うまくいかなかったことも含めて結果を共有したいです。また、私はCCoEやSREなどの組織横断プロジェクトにも参加しているので、今回の知見をもとに、東急線アプリ以外のプロジェクトでも活用できるようにしていきたいです。

得た知見を「自分ごと」ととらえ、組織に貢献していく

―今回の経験を通じて、改めて感じた「URBAN HACKSの開発組織の良さ」を教えてください。

宇都木:Google Cloud Nextのユーザー懇親会に参加して気づいたのは、お話しさせていただいた方の多くがパートナー企業の方だったり、協力会社を通じてGoogleCloudを使っている方でした。だからより一層、我々が ”内製開発の現場でGoogle Cloudを直にさわっているエンジニア” として参加できたことは、より「自分ごと」として捉えられたし、参加して良かったと感じました。

安坂:私はURBAN HACKSに参画するまでは、インフラエンジニアということもありUXにあまり意識が向けられていなかったのですが、東急線アプリの開発・運用にチームで携わる中で、ユーザー目線で考えられるようになってきました。そして今回、Google Cloud Nextでも動画や音声などのUX含め多くの情報に触れた結果、その知見を生かしてさらに開発に貢献していけそうだと思えました。「自分ごと」として組織に貢献していけることは、開発者としてもやりがいを感じますし、いい組織だなと改めて感じましたね。

/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)

/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)

/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)