杉浦康平さんと戸田ツトムさんのタイポグラフィから始まる

高校から大学に進学する時、僕は漫画家になるつもりの退路を断つ覚悟で潰しの利かない大学を選んだ。

その時、選んだのは大正大学仏教学部仏教学科だった。経済学部とかだったら、どこかには就職できるんじゃない?というように言われていたまだまだバブルの時代でもあった。

なぜ仏教学科?という質問は出てきそうですが、長くなるので割愛にて。

潰しの利かないだけど、本当に勉強してみたい!と思えるものをと考えた時、原始仏教に興味があった。で、これも詳細は割愛で、本題に。

そんなこんなで大学で漫研に所属した、時期になると会誌発行となる。あれやこれや頭を悩まして一応作品を描きあげる。絵はまあまあ上手かった。小学生の頃から手塚賞とかに応募だけはしていたから。けれど全くストーリーが駄目であった。ああ自分にはストーリーテリングの才能はないのだなと悟った(もっとはよ気付けという感じですが)。会誌制作という印刷物になるものに何回か作品を出して、つくづくストーリーが作れないという事を思い知った僕は、けれども仏教学という分野を学ぶ中で、それ系の書物はたくさん手にしていた。その中に『神秘学講義』高橋巌:著、という本があった1980年に角川選書として再版された本だ。

当時、僕はこのブックデザインに出会って、うわっえらく端正でカッコいいデザインだなと思った。

太い罫線と細い罫線ふたつの組み合わせ。これは子持ち罫という罫線の種類なのだが、子持ち罫で表表紙と裏表紙の文字たちが囲まれ構成されているのが目立った、黄色とマゼンタの光と雲のようなものの線画を除けば文字を中心とした端正なタイポグラフィ。文字を中心にこんなにカッコいいデザインが出来てしまうんだと驚いた。背にも子持ち罫が使われているが背をはみ出して、表1側、表4側に巻き込むような形で配されている。思わず手に取った時に、巻き込まれている罫線が気になって背、そして裏表紙側へと本を廻してしまう。後に、手に取らせ、回させる、という人の手の中に納まったときのアクションまでを導く一種のアフォーダンスを組み込んだデザインになっている。

奥付を見ると装幀者=杉浦康平とあった。装幀を明瞭に意識化することになったのは、この本以降だった。これが杉浦康平デザインとの最初の出会いだった。『遊』とか『銀花』とか『エピステーメ』とか杉浦康平さんを代表する雑誌連作等もあるのだが、一見地味なこの本に僕はやられた。

仏教世界の書物でもマンダラに関する複数の版元から出る豪華本をマンダラ書物なら杉浦さん、という感じで一手に独壇場で手掛けていた。

以降、あれこれと杉浦デザインの本や雑誌を書店に行っては眺めたり、お金があれば買ったりしていた。

そんなこんなで漫画家になるにストーリーを作れないと知った僕の関心はブックデザインに向かった。

そうするうちに家の事情もあり、大学を2年で中退し働いて家に仕送りする状況になった。

ブックデザインをしたかった私は、広告代理店にアルバイトでもぐりこむことが出来た。PCで当たり前に文字を組める現代と違って、印刷用の文字を組むには写植という写真の原理で文字を撮影して印画紙に焼いた写植印字を行わないときれいな活字のタイポグラフィを得られなかった。

そのためには写植指定というものを行って、欲しい書体の文字の大きさ、字間、行間を指定して職人さんに組み上げてもらう必要があった。その写植の指定は広告代理店で覚えた。それと製版指定も。

製版指定は今ではIllustrator等のアプリケーションで、この文字はこの色、写真の上の文字は白抜きというように画面で行うものを製版会社に指示して望む色や印刷の仕上りを指定する。

この製版指示用語も業界ボキャブラリーだから、広告代理店等に入って体験で覚えて習得するしかない。

素人の大学中退者の若者はこうして広告代理店で業界の指定言語を教えてデザイナー一歩前のスタートラインに立ったのだった。

杉浦さんは、当時工作舎に在籍していた松岡正剛氏とよく仕事をしていた。雑誌『遊』を生み出した最強のエディトリアルコンビのお二人であった。『遊』編集部には今は亡き師匠・戸田ツトム氏や羽良多平吉氏などもエディトリアルスタッフとして仕事をされていた。奥付等のクレジットで逐一どういう方々が関わったのかをチェックしていた。

広告代理店のアルバイトだけではブックデザイナーへの道は開けないので、杉浦康平さんに弟子入りしたいと思ったが、まさか、いきなり訪問して弟子にしてください。では迷惑だし、電話してから、と思っても募集しているかどうかもわからないしと気後れして電話することすら出来なかった。そうこうして本屋巡りをしていた頃、SPHYNX(スフィンクス)という雑誌が目に止まった。戸田ツトムさんの自費出版のような形での刊行で1984年刊行の、その奥付を見るとなんと「スタッフ募集」の文字があった。

そうして僕は喜び勇んで応募書類を郵送せずに、いったいどんな場所のどんな所に事務所があるんだろうという視察見学的に、その事務所に赴いてポストに投函した。

面接を経て、幸いにして戸田ツトムさんの事務所への入所を許された。

そうして僕のエディトリアルデザイナーとしてのキャリアの第一歩が始まった。杉浦康平さんや戸田ツトムさん、という文脈で話をすれば、やはりその流れ、系統のタイポグラフィがある。

やはりそれは特徴的なものがある。秀英明朝とYSEG+MYEGの多用など。いずれも活字が基になった写植文字だった。秀英舎と築地活版その活字に出自がある。杉浦さんの薫陶を受けた戸田さんは戸田さんなりに文字というものとの向き合い方として活字というものが持っていたノイズ、滲みといったものを意識化していた。だからこそ活字字母から生まれた写植文字を基本のものとして選んでいた。近年デザインされた流行りの書体をいたずらに使うことはなかった。

そして縦組みには縦組みの文脈とルール。横組みには横組みの文脈というルールはやはり基本として重んじていた。僕が戸田事務所への入所を許される1年前の1983年、浅田彰氏の『構造と力』中沢新一氏の『チベットのモーツァルト』が刊行されるとニューアカデミズムという言葉が生まれ、ポストモダンに関する議論が多數出てきた。そういうニューアカ文脈の中、浅田氏が共同編集者として名を連ねた雑誌『GS』が1984年から87年にかけて刊行される。GSは僕も戸田さんの事務所在職中に本文レイアウト作業を行った。

この一連のデザインワークの中でニューアカとポストモダン文脈で戸田さんの仕事を見る人も多いように思う。このポストモダン的な文脈の仕事で横組み縦組み混植といったデザイン作法を使ったのであって、最初から縦横混植のノンルールなデザインであった訳ではない。

そういう意味では戸田さんのタイポグラフィそのものは極めてオーソドックスなものだ。

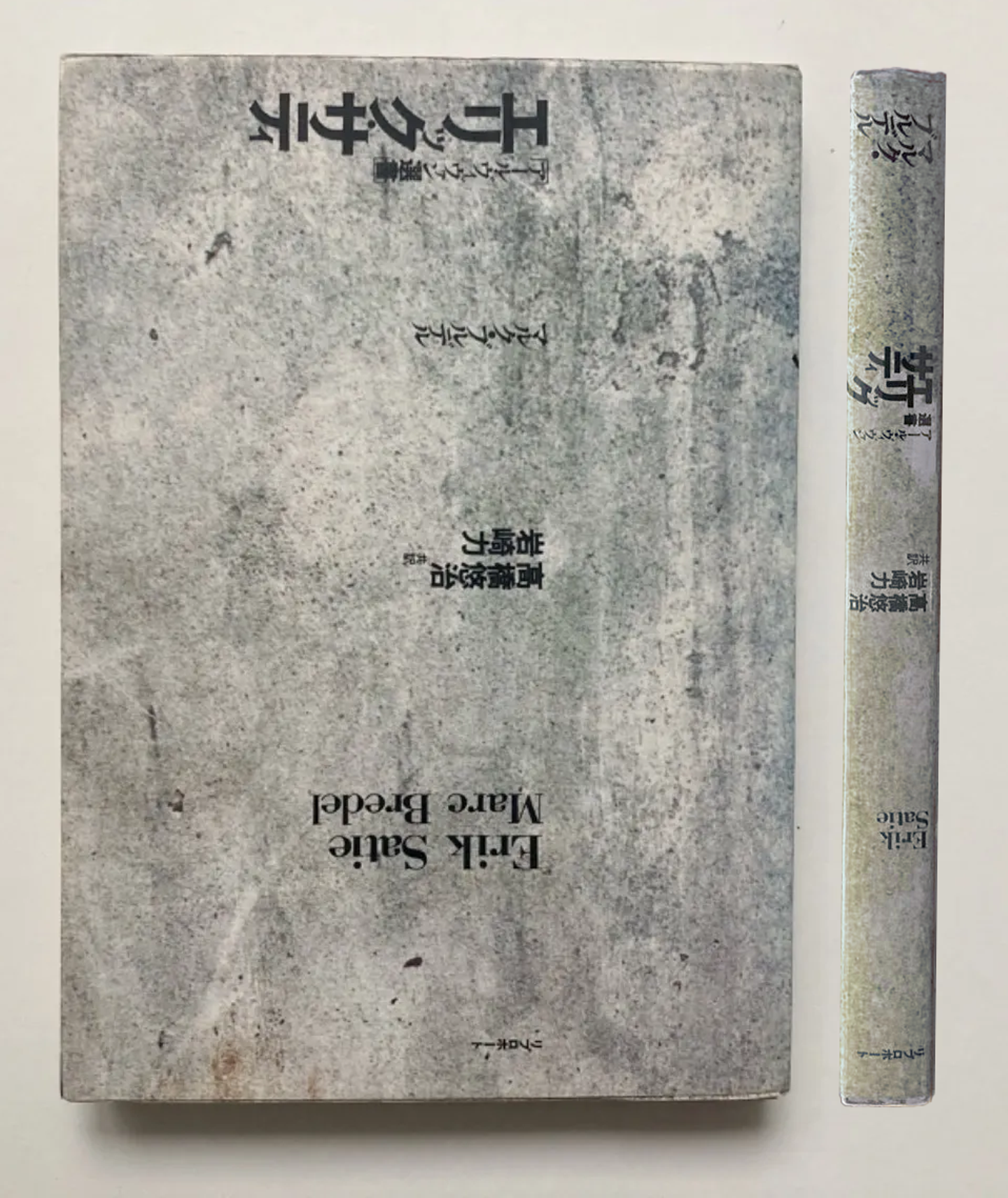

その戸田さんが1985年に受賞された第16回講談社出版文化賞ブックデザイン賞の受賞作品が『エリック・サティ』という上の本だ。本文縦組みの本に対してカヴァーにおいても縦組みで文字は組んでいる。

縦組みの文字に対して欧文は横倒しという組版ルールで組んでいるので、カヴァーにあっても縦組みの中の横倒し、つまり右が天方向に組まれる。その縦組みで組んだ文字を横方向に配置する。というデザイン作法である。カヴァーにあっても本文にあっても共通の組み方のルールの基で、その配置、レイアウトを工夫しただけだ。それだけでも一瞬目にすると戸惑う。あれ、となって二度見する、じっくり見る。というこれも見る人を次の行為に誘うアフォーダンス的な仕掛けになっている。

背も縦組みの横配置。縦組みしかない当時の(今も)書店の棚に納まった時の本たちの中で文字の小さな縦組み横倒しの背の本があったら、目立つ。違和感を放つ。結果、視線が止まる。

カヴァーという平台の平積みにあっても、棚に納まった背の状態であっても、目に止まらなければ、手には取ってもらえない、手に取ってめくってもらって読まれなければ興味・関心も動かない。興味・関心が動かなければ買われない。バブル時代の只中出版点数も隆盛の時期にあって様々な工夫を凝らさなければ本は埋もれ出会うべき読者に出会えない。ブックデザイナーはその売場という現場の最前線に、どのような装備で兵を送り出すか?という指揮官のようでもある。有効な装備で勝利を!それはブックデザイナーのミッションだ。

そしてこの本の時に戸田さんは本文組版が電算写植での仕事で、活字的なテイストを生み出すために多重印字を試みた。通常一回、印字露光するところを二回露光する指定を行った。

従来シャープではあるが細く、薄い印象であった電算写植の組版を、そのことによって活版印刷の文字組版のように厚みのある太みを伴った重厚な文字組版にしてみせた。出版社〜印刷所の予算によって決まる電算写植で組むという条件下でもブックデザイナーらしい手当を施した。

またカヴァーの書名タイトル・著者名等全てBL100であるように見える。だが、ここはBL100/C30の指定になっている。ブラック100%以外にシアン30%を加えている。印刷においてはBL100%は実は浅い黒色になる。特に上のように地紋的な写真や画像があろうものなら透けて地の画像が見えるような時もある。

そこでC30%加えることによって、インクの盛られすぎによる文字の潰れはなく、濃く重厚な黒になる。

本文組版の多重印字とともにカヴァーにあっても重厚な黒を出すためのBL100/C30の指定になっている。

カヴァーも本文も一見すると何か過剰なデザインが施されているようには見えない。あたかもミニマリズムのような簡潔さながら、縦組み横配置、二重印字組版という工夫によってあたかもサティの音楽のように静かに始まり、聞いていくうちに何かを動かされる。そういうデザインの仕掛けと工夫だと思う。

さて、まだまだ続けたいのだが夜も更けた。個人史的なイントロダクションはこれまでとして、また、次回以降に「文字を組む」という事についてディープに書いてみたい。