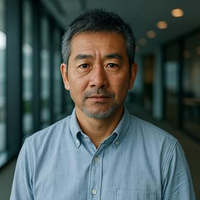

【福本潤・元医師】会社のコピー機から学んだ、チームの未来の作り方

Photo by engin akyurt on Unsplash

オフィスの隅にあるコピー機を、改めてじっと観察してみたことがあるだろうか。誰もが毎日のように使っているのに、その存在を意識することはほとんどない。書類を置き、ボタンを押せば、同じものが何枚も生まれる。それだけの機械だと思っていたが、ある日ふとこのコピー機を通してチームの在り方を考えさせられた瞬間があった。

ある朝、会議用の資料を大量に印刷しようとコピー機の前に立ったとき、トナー切れで止まってしまった。慌てて同僚に声をかけると、彼は笑いながら補充の仕方を教えてくれた。その何気ないやり取りの中で気づいたのは、コピー機は一人で完結しない存在だということだ。紙を補充する人、トナーを交換する人、メンテナンスを依頼する人。それぞれが関わることで、あの機械は「動く」のだ。

これはまさにチームそのものだと感じた。誰か一人が頑張るだけでは続かない。見えにくい役割を担う人がいるからこそ、表舞台で成果を出す人が輝ける。コピー機は単なる機械ではなく、役割分担と協働の象徴だったのだ。

さらに考えを巡らせると、コピー機が生み出すものの本質にも目が行った。コピーはオリジナルを忠実に複製するが、決してオリジナルを超えることはない。これは組織における「マニュアル的な仕事」と似ている。効率的で正確だが、創造性はない。だからこそ、人間の役割は「コピーできない部分」にあるのだ。新しい発想や人と人との信頼関係、予想外の工夫。そうしたものはボタン一つで複製できない。

私はコピー機の前で立ち尽くしながら、これから自分たちのチームが目指すべき姿を考えた。単に同じ作業を繰り返すだけではなく、それぞれの強みを生かし、コピーできない価値を持ち寄ること。それこそが未来をつくる力になるのだと思った。

その日から、私は会議やプロジェクトに臨むとき、つい「このやり方はコピー機のように繰り返しているだけではないか」と自問するようになった。答えが「そうだ」となったときは、新しい方法を提案するようにしている。効率を重視することは大切だが、そこに人の個性や工夫がなければ、チームはただのコピー機と変わらない。

日常の中にあるコピー機を眺めながら、無意識のうちに学んでいたのは、協働と創造のバランスだった。仕事は複製の積み重ねで進む部分もあるが、そこにオリジナリティを持ち込む勇気があるかどうかがチームの未来を分ける。コピー機を使うたびに、その問いを心のどこかで反芻している。