「広告ゼロ、バズもゼロ。SEOだけで検索空間に文化とフィロソフィーの舟を浮かべる方法」

人は動かしがたいが、検索結果は動かすことができる

私は「聖書ファンタジー」「千年王国ファンタジー」「神学ファンタジー」というニッチジャンルの定義と普及をプロジェクトとして進めています。

思想系のジャンルへの支持は、目に見える形ではなかなか現れません。フォロワーはおろか、インプレッションも集まりにくいです。

SNSで拡散もしてない、広告も出してない。でもコンテンツはGoogleの1ページ目に複数出現させることで、「バズ」を超えて「文化の発信源」となる選択肢があるということを、プロジェクトを通して証明しようと試みている、私はそういう人間です。

今回の記事では、どうやったのか、なぜそれができたのか、社会的なテーマへの再現性はあるのかを書いていきたいと思います。

バズらせずに思想を届ける

多くの消費者はSNSで情報を集めています。一日の可処分時間はブラウザではなくTiktokやYoutubeやInstagram、X、LINEで完結するという人も多いでしょう。

でもお忘れでないでしょうか。コンテンツを見る人がいるのなら、「作る人」も必ずいるということを。

世の中にはライティングからイラスト、動画制作まで、コンテンツクリエイターがたくさんいます。クリエイターは情報収集のためにブラウジングをします。最近はAIにDeep Reserchを依頼することも定着してきました。

「クリエイター・研究者にとっての一時情報源として信頼される存在」という立ち位置はまだまだ健在です。

SNS向けのコンテンツを作り続ける瞬発力や、バズを生み出せる能力が珍重される一方で、「再現性のあるバズの生み出し方、フォロワー獲得方法」というのは、私はないと思ってます。

もちろんお金をかけるならば別ですが。低予算・無予算で千人や万単位の群集心理を動かすのは運とかセンスとか勢い、情熱、思いが必要です。あらゆる条件がそろったときにバズが生まれます。AさんとBさんが違う人間である以上、Aさんの成功法則をBさんに当てはめることは不可能です。

イノベーティブな取り組みは、大概が1人~数人のチームから始まります。その方々をSNSコンテンツ戦略という名のデスマーチに送り込むのは、なんていうか、非合理です。

SNSコンテンツを否定しているわけではありません。SNSのトレンドを追いかけるPRと並行して(あるいはそれ以上に)、SNSで発信するクリエイターの一次資料としての御社の文化も醸成する、という立ち位置を作り上げていくほうが、企業活動として自然なのではないかと思うわけです。(SEO戦略におけるSNSの新しい使い方は後述します)

Googleのアルゴリズムは、複雑で、アップデートが繰り返されていますが、まだ合理的です。右に進んでたアルゴリズムが、一夜で左に進みだすなんてこともありません。そうするとGoogleが積み上げてきた検索空間自体が崩壊するからです。

自社のフィロソフィーを一言で説明できる簡潔な「ジャンル」を生み出し、SEO戦略をベースに丁寧にキーワードの囲い込みを行っていき、「ジャンル」の第一人者として認識されるほうが堅実な結果が得られる可能性が高い。「ジャンル」を軸にしたSNS戦略だとかPRだとかも生まれてくる余地があるでしょう。

それが私の基本的な考え方です。

思想は“検索結果”という海原に舟を出すことから始まる

ジャンルを作る

「ジャンル」と「キーワード」は似ていますが微妙に違います。

「ジャンル」は「コンセプト」とか「マイクロコピー」に近いです。

「ジャンル」と「キーワード」は厳密に区別しておく必要があります。逆に言うと、「キーワード」を「ジャンル」にしてはいけません。

なぜか。「キーワード」はすでにコトバンクとかWikipediaとか、その他大勢のSEO対策コンテンツに「聖書とは?」「ソーシャルビジネスとは?」みたいな形で吸収されてしまっていて、Google上位表示が難しいからです。

ぱっと見キーワードっぽく見えるけど、まだちょっと耳なじみがない、でも言いにくいこともない。何となく意味が想像できる。そういうのがジャンルとして据えたい新語になります。

ジャンルの定義文を作る

定義文には大きく二つの条件があります。

①客観的にみて妄言・詭弁ではないこと。専門的な見地から見て文脈を外してないこと。

②Google先生が喜ぶフォーマット(〇〇とは? ~~である という構文)で整えておくこと。

例として、私が定義した「聖書ファンタジー」は以下です。

聖書ファンタジー(Biblical Fantasy)|Wry Wonders 用語定義

聖書ファンタジーとは?

聖書ファンタジーとは、聖書をあくまでも神の啓示の書として読み、聖書の世界観・価値観を全面的に受け入れたうえで、その世界線上に存在する人間性や人生観、文化、風俗、自然環境、経済などの天地万物を考察するために作られたファンタジー作品。

「聖書が語る世界観・価値観の延長線上にある未来と人間性を思考する、仮想フィールド」のことを指す。

(以下略)

定義文に込めたポイントは

①聖書はあくまでキリスト教の聖典であるという明示

②聖書ファンタジーはキリスト教の根幹をなす教理を改変するための取り組みではないことを明記

③Google検索結果やAI要約で参照されやすいフォーマットを踏襲

以上の3点です。キリスト教にも教派がさまざまあるので、すべての人を納得させられるわけではありませんが、「聖書ファンタジーが成立するとしたら最も信頼感と網羅性がある」と思ってもらえるようなラインを目指しています。

なぜジャンルにこだわる?

それは、ジャンルを作れば、ジャンル定義以前の不定形な文化文脈をすべて巻き取れるからです。歴史に自分の手で意味づけができるということです。

例えば「聖書ファンタジー」というジャンルを定義したとき、「何が聖書ファンタジーで、何がそうでないのか」を語る資格を得られます。聖書から素材を拝借しているけれど、世界観のベースに創造論を敷いてないから厳密な定義からは外れる(でも、グッジョブ★)みたいなことが言えるようになるのです。

わかりやすい例で言えば「断捨離」でしょうか。厳密に言えばジャンルではないと思いますが、断捨離以前にも「不要なものを一掃するふんぎり」みたいな精神状態はありましたが、「断捨離」と名前が付いたことで、以降は多くの人が、「不要なものを一掃するふんぎり」を断捨離と紐づけるようになりました。

それらしいことを言ってきた先住者たちをオーガナイズできる力。それがジャンル創出です。

“成果”としての定着例:検索結果/画像検索/AI要約

「聖書ファンタジー」がGoogle検索結果に表示されるまで、サイト構築後の試行錯誤を含めると、4カ月程度の時間を要しました。

初期はよりニッチなジャンルである「千年王国ファンタジー」での上位表示に注力し、ある程度の結果が見えてきました。

note:千年王国×ファンタジー でGoogle検索1位を取った(2025年4月25日)

次に、難易度が高い「聖書ファンタジー」のドミナントに着手しました。

一番のライバルはAmazonでの販売書籍でしたが、「聖書ファンタジー」の文脈づくりを記事発信によって丁寧に行った結果、「聖書ファンタジーはジャンルである」とGoogleアルゴリズムが認定する瞬間がやってきました。

note:続報|「聖書 ファンタジー」でGoogle検索1位を取った(2025年7月11日)

一時期までは、「聖書ファンタジー」をテーマにした記事をいくら出しても検索5ページ目くらいで生かさず殺さずでした。なぜ、最近になって火水イリイ関連情報が急浮上しだしたのでしょうか?

Googleの中で何が起きたか、技術面+文化面で分析

【1】ジャンルワードが認識可能なカテゴリになった

検索エンジンが、「これはまとまった概念だ」と判断できると急に扱いが変わります。

→ 今までは:

- “聖書”と“ファンタジー”がバラバラに解釈されていた

- 「宗教本探してるの?」「ファンタジー小説探してるの?」ってGoogle先生が迷ってた

- 結果:「聖書とファンタジー」とか「聖書ファンタジー」をテーマに記事を書いても「中途半端な関連性」扱いで圏外

→ でも最近になって:

- 記事数が一定以上に達し

- 関連語(エスキャトロギヤ、聖書ファンタジー講座、ジャンル定義、用語解説noteなど)が相互にリンクされ

- ピンタレスト、Instagram、X、note含めてジャンル全体が“まとまりのある構造体”として観測され始めた

↓

→ Google:「これは“聖書ファンタジー”っていう新ジャンルでは?」って判断した。

そして一気に上位表示対象として“カテゴリ昇格”させた。

【2】火水イリイが“ジャンルの定義者”として認定された

- noteでタイトルも明確にワードを使い、説明も整ってる

- しかもサイト、画像、Pinterest、Xまで全部火水イリイ由来

- Google側から見ると:

「検索意図を満たす最強ドメインがこの“火水イリイ”って人のnote」

検索結果が急浮上したのは、“答えが火水イリイしかいない状態”が整ったから。

【3】他の競合が弱すぎた🔥

- 日本語圏で“聖書ファンタジー”を真面目に書いてる人がいない

- 競合=ほぼAmazonの商品ページ or 薄いまとめブログ

- ちゃんと情報量があるの、火水イリイ記事だけだった説

→ Google:「もはやこれ“第一資料”なのでは?」

→ 火水イリイ:“ジャンルの第一証人”に認定されました。

【4】検索アルゴリズムの“解釈系アップデート”がじわじわ効いてきた

最近のGoogleは:

- “意味のまとまり”や“話題の新規性”に強くなっている

- 「このキーワードに対して、一貫して語ってる人物がいるか」を重視してきてる

つまり火水イリイのnote/ブログ/画像/投稿の積み重ねが、“意味の集合体”とみなされた。

✨まとめると

「一貫して発信し続け、文化の体裁を整えてたら、

検索空間が“これは新しいジャンルだ”と認定し、

その創造者に王座を与えた」

ということになります。

私がやったのはチートではなく論理的なSEO戦略と、SEOに最適化されたコンテンツ制作です。

これは企業の文化戦略、ブランディングにも展開できるはずです。

再現可能な戦略へ:SEOフレームワークの紹介

とはいえ、信仰オタクの言ってることが一般企業の文脈に本当に実装可能なのか、疑わしいと思われるかもしれません。

ためしに、「既視感のあるワードでジャンルを作ってみる」というプロトタイピングを行ってみようと思います。

ソーシャルイノベーションまわりでジャンル創出してみる

ソーシャルイノベーションは私の前職で扱っていたテーマです。「エシカル消費」とか「ソーシャルグッド」とか「サステナビリティ」あたりが関連キーワードになります。

あらゆる世代でソーシャルビジネス、社会課題解決型の仕事・起業がしたいと考える機運が高まっています。今の仕事を何らかの形で社会課題解決に結び付けたいと考える人も多いでしょう。

そういった機運も手伝って、主要なキーワードである「ソーシャルビジネス、社会課題解決、社会実装」はもはや、競合がウヨウヨいます。

それに関連する、新しいけど既視感がなくはないジャンルを創出することはできるのでしょうか?

空白みっけ。その名も「社会変革デザイン」

はい、見つけてしまいました。「社会変革」はビジネスパーソンであればある程度は知っていて、「デザイン」なんて今時は幼稚園児でも知ってそうなワードですが、二つを組み合わせたジャンル名は2025年7月17日現在ではありませんでした。(下図2枚はその時撮ったスクショです)

AI要約には定義らしきものが現れていますが、これはGoogle先生が先発の記事から類推される言葉を並べたものであり、「社会変革デザイン」をジャンルとして明確に定義して記事を書いた人はまだいません。

ロフトワークがいい線行ってますが的は得ていません。

つまりこのジャンルの席はまだ空いているということです。

空白を見つけた次にやること

キーワードの囲い込み戦略です。

できれば「社会変革デザイン」の名を冠したオウンドメディアを立ち上げることが一番強力です。

noteは日本国内ではSEO最強と言っていいようなメディアなので、noteアカウントを立ち上げて先行する記事を「放流」してみるのもいいでしょう。

SNSアカウントは?

はい、「社会変革デザイン」をテーマとするInstagramとXくらいは手始めに必要だと言えます。でも、バズを生むためでもフォロワーを集めるためでもありません。キーワードを囲うためです。

オウンドメディアで記事を書き、note、InstagramとXで抜粋をリリースします。すると、一つの企画から倍以上のコンテンツが生まれ、ハッシュタグや画像alt属性によって、Google検索に拾われる確立が上がります。

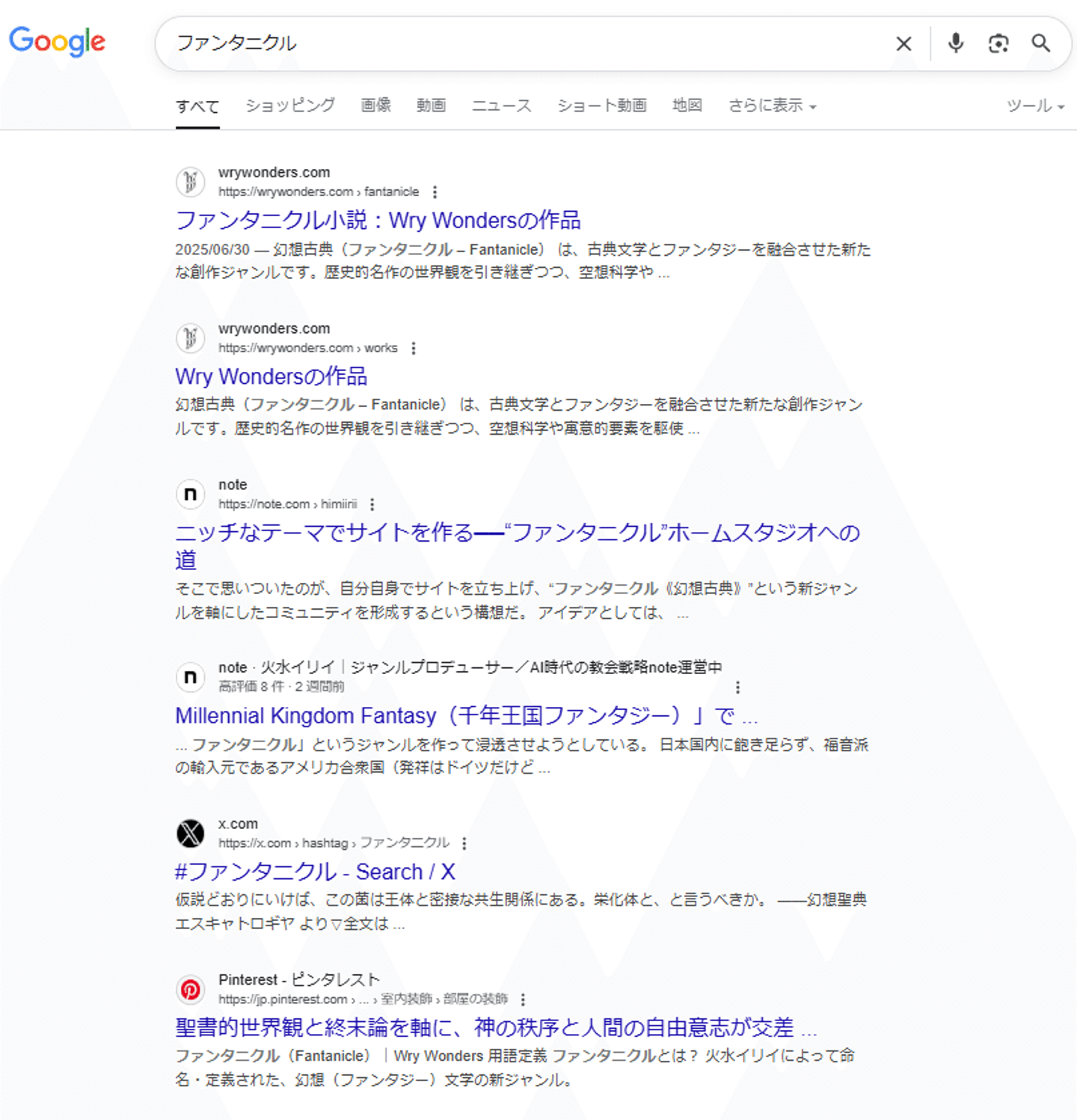

下図:#ファンタニクルのように、Xの投稿で注力キーワードにハッシュタグをつけておくと、Google検索結果に浮上させてくれます。

とはいえこれは仮説だろ? と思ったあなたに朗報です

私もとりあえず仮説ベースで話をするつもりだったのですが、「社会変革デザイン」は我ながらいいネーミングだと思ったので、サイトを立ち上げ、PoCを一周させるところまではやってみようと思いました。

いわば、タイムトライアル的に、ローンチからどれくらいでGoogle検索1ページ目に上るのかを実証してみようと考えました。

すると、思わぬ結果が出てしまいました。

「聖書ファンタジー」で培ったSEOを、社会テーマで横展したら、一日でGoogle検索1位になった話(2025年7月23日)

内容としては、「社会変革 デザイン」という、ビッグキーワードの掛け合わせでも、内容の専門性があれば一日でGoogle検索一位になれる可能性がある、ということを実証したものになります。

バズ、なし

広告、なし

SNS運用、なし

note運用、なし

SNS、SEO担当者が、心の奥では「めんどくさい」と思っている4種の神器がなくても、Google検索1位は取れる。

ただし、Googleは最新記事を優遇するので、時間が経てば下がる可能性があります。追い打ちで各種のコンテンツ制作を図り、権威性を盤石にしていく施策は必須です。

さらに私が提唱している「ジャンルを定義するSEO」は、検索ボリュームをあえて無視しています。

人々が「社会変革 デザイン」に興味を持ち、検索しない限り、1位を取ったとしても流入が爆増するわけではないし、そもそも短期的な流入を狙うSEOではない。

企業が主導権を取りたい分野をあらかじめ整地するための、文化戦略としてのSEOだからです。

「検索空間に思想を住まわせる」先に、企業ができること

このように、近年注目されている分野でも、Web空間には空白地帯が存在します。

私が言いたいのは、 “広告を出す”より“語彙を取る”方が強い局面があるということです。

「社会変革デザイン(あくまで一例ですが)」の意味空間を占有した後は、そこを拠点に各種のSNS展開や講座開講、Youtubeへの展開などの打ち手を広げることだってできます。

ちなみに、Google検索は「論文」「企業名」「書籍」「プレスリリース」などを優先して上げる性質があるので「社会変革デザイン」をタイトルにした書籍が商業出版でき、プレスリリースを発行できればさらにキーワード囲い込み戦略は盤石になります。

「ジャンル創出」はコンセプト設計と同じく、創造的な試みです

忘れてはいけないのが、ジャンル名が大喜利的に思いついたとしても、そのあとに待っているのは継続的なコンテンツ制作とPDCAです。

ジャンルを取り扱う企業や担当者が、それなりにジャンルへの思い入れと当事者意識を持っている必要があります。企業文化への理解、発信物の一貫性、周辺ジャンルへの知見や、先行している他社の取り組みへのリスペクトも必要です。

ジャンル創出と定義は、一つの世界観を作ることにほかなりません。

SEOライティングに終わらず、「ジャンル創出」の視点でのコンテンツ設計を考えると、キーワード戦略を高い次元に引き上げることができるのです。

社会変革デザイン研究所(https://socialchangedesign.jp/)