「聖書ファンタジー」の定義は、令和7年までありませんでした。なので、私が作りました。

「聖書」と「ファンタジー」

ほとんどの人がそれぞれの言葉を知っているでしょう。組み合わせである「聖書ファンタジー」も、「よくわからないけど聖書に関係したモチーフを使ったファンタジー作品のことかな」と察しがつくはずです。

Google検索において、「聖書」も「ファンタジー」もビッグキーワードです。どちらかのキーワードの検索空間においても、上位表示されるのはたやすいことではないでしょう。

でも、二つを組み合わせると、そこには限界集落が発生します。私はそこに文化を作る糸口があると思って頑張っている人です。

目次

千年王国オタクが発見したWeb空間の空白地帯

すべては千年王国から始まった。

千年王国ファンタジーの検索空間の支配

事実「聖書神学とファンタジーを繋ぎこもうとしてる人間がいない」

ないので、作ることにしました。

結果:思想が検索空間に定着

──私はそういうことをする人間です

私が企業に提供できること

“AIによる要約”を、文化のロビー活動として活用する

“ワードの組み合わせ”から空白ジャンルを発見し、旗手として登場する

オウンドメディアに“文化創造”と“権威醸成”の視点を追加する

Google「画像検索」までを設計に含めたSEO構成

千年王国オタクが発見したWeb空間の空白地帯

すべては千年王国から始まった。

そもそもの話に戻ると、私が「千年王国ファンタジー」を執筆したことがすべての始まりでした。

「千年王国」とは、新約聖書のヨハネの黙示録20章に記載されている「キリストが復活の聖徒と共に地上で千年間治めるとされる未来の王国」のことです。つまりは聖書神学的タームです。黙示録での記述はごく短いものですが、旧約聖書にも預言がちりばめられており、神学博士による専門的な研究がまとめられています。

プロテスタント福音派の信徒として聖書研究会に参加するうちに、ある直感が頭から離れなくなりました。

「千年王国の預言をカテゴライズしていけば、ワールドビルディング(世界観設計)ができるのでは?」

結論から言えば、できました。千年王国の神学的な研究をもとにファンタジーの世界観設計を行い、それをもとに小説作品を書き上げました。

書き上げたはいいものの、日本での信仰的コンテンツが商業化された例は限りなく少ないです。おそらくは公募に通らないでしょう。

私は前職からのWebマーケティングの手法や戦略を踏襲して、「聖書研究を行う人が情報収集してるうちに迷い込み、小説に出会ってしまうサイト」としてWry Wondersを立ち上げました。

https://wrywonders.com/ ※2025年7月中、サイトはバイリンガル化に向けてリニューアル中です

千年王国ファンタジーの検索空間の支配

「千年王国」に興味を持つ人は確かにいます。現代でも「千年王国」をモチーフにしたライトノベルやコミックが生まれ続けています。(最新作はクレハ氏による『わたしの創った千年王国』です)

しかし、それらはほとんどが信仰者(クリスチャン)ではない方々の手によるものだと思われます。

千年王国は「未来に来るはずの世界観の全体」を指す言葉です。「とてつもなく長い期間続いてる王国の比喩」でも「何個かある国のうちの一つ」でも、「異世界・パラレルワールド」でもないのですが、ライトノベルで扱われている千年王国は、このうちのどれかを採用しています。

なので「千年王国ファンタジー」と堂々と名乗れるファンタジー作品はなく、事実名乗ってる作品はありません。

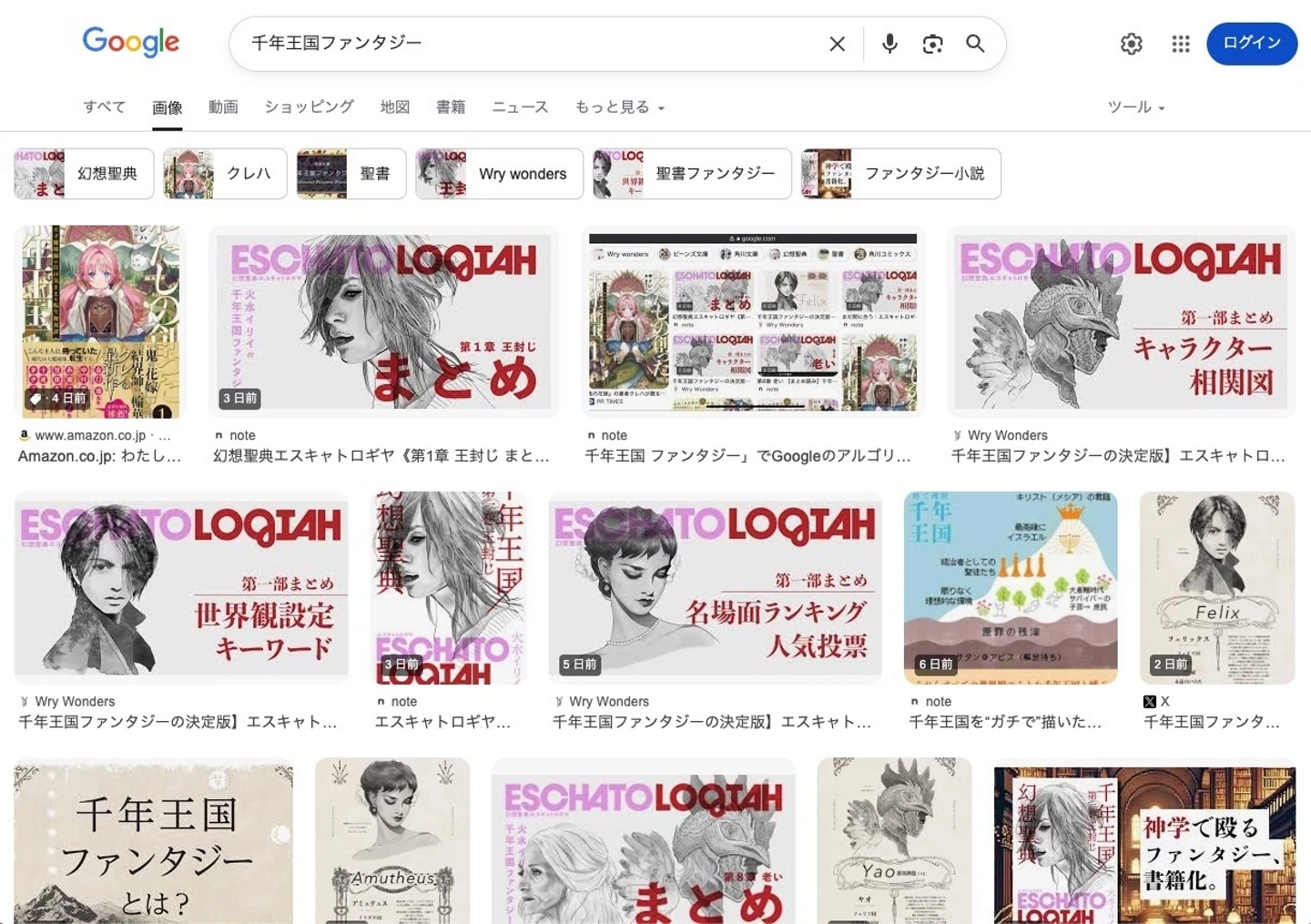

私が書いた小説は「ガチの神学で殴りかかってくるThe 千年王国ファンタジー」なので、「千年王国ファンタジー」と言えば「幻想聖典エスキャトロギヤ」というブランディングを行うべく、SEOに精を出し、2025年6月中旬には、一時的にですが、Google画像検索結果のファーストビューが、商業作品一点を覗いては全部私、みたいな、SEO担当者の夢を叶えてみました。

note:「千年王国 ファンタジー」でGoogle画像検索(ほぼ)無双状態記念

検索結果では(シークレットウィンドウで)1位と3位がWry Wonders関連記事、AIによる要約にも私による「千年王国ファンタジー」用語定義が一部採用、右カラムにも私のKindle書籍紹介記事が上がっています。

とはいえ、ここで満足はしていません。なぜならサイトを立ち上げて実績が数字になって表れてくるほど、ある事実に気が付いてしまったからです。

事実「聖書神学とファンタジーを繋ぎこもうとしてる人間がいない」

冒頭でも申し上げたとおり、「聖書」も「ファンタジー」もビッグキーワードで、その道の猛者がウヨウヨいます。

「聖書」はクリスチャンにとっては欠くべからざる聖典なので、どこかの神学生か学者が、「聖書」と「ファンタジー」の関係性を検証しているだろうと、ふんわりと考えて来ました。

確かに、「キリスト教がベースになった文学の考察」とか「クリスチャンが読んでも感動するファンタジー作品の紹介」とかはあります。

「聖書をファンタジー・神話として読んでみた」というようなサブカル視点のコンテンツもたくさんあります。

それなのに、「聖書はあくまでも聖典として読み、聖書の世界観・価値観を全面的に受け入れたうえで、その世界線上に存在する人間性や人生観、自然環境や経済を考察するために作られたファンタジー作品」だとか、「聖書とファンタジーの関係性を明確に定義するための検証プロジェクト」はありません。少なくとも日本には。

ないので、作ることにしました。

「聖書の世界観・価値観を全面的に受け入れたうえで、その世界線上に存在する天地万物を考察するために作られたファンタジー作品」を「聖書ファンタジー」と定義づけ、用語定義としてWebコンテンツをリリースします。

もちろん「聖書ファンタジー」の定義は適当・私見でいい訳ではなく、保守的な教派でも「定義1.0としてはよくできたのでは」と言ってもらえるよう、客観的・神学的な考証を重ねました。

加えてその定義づけとの一貫性を持った記事を書いてはサイトで公開、Google検索空間に放流し、書いては流しを繰り返します。

キーワード囲い込みのために、note含め各種SNSでもコンテンツを発信します。

結果:思想が検索空間に定着

そうしているうちに、Googleのアルゴリズムが、「聖書ファンタジーは定義を持ったジャンルであり、その旗手はどうやら火水イリイ(私の活動ネーム)なようだ」との認識されました。

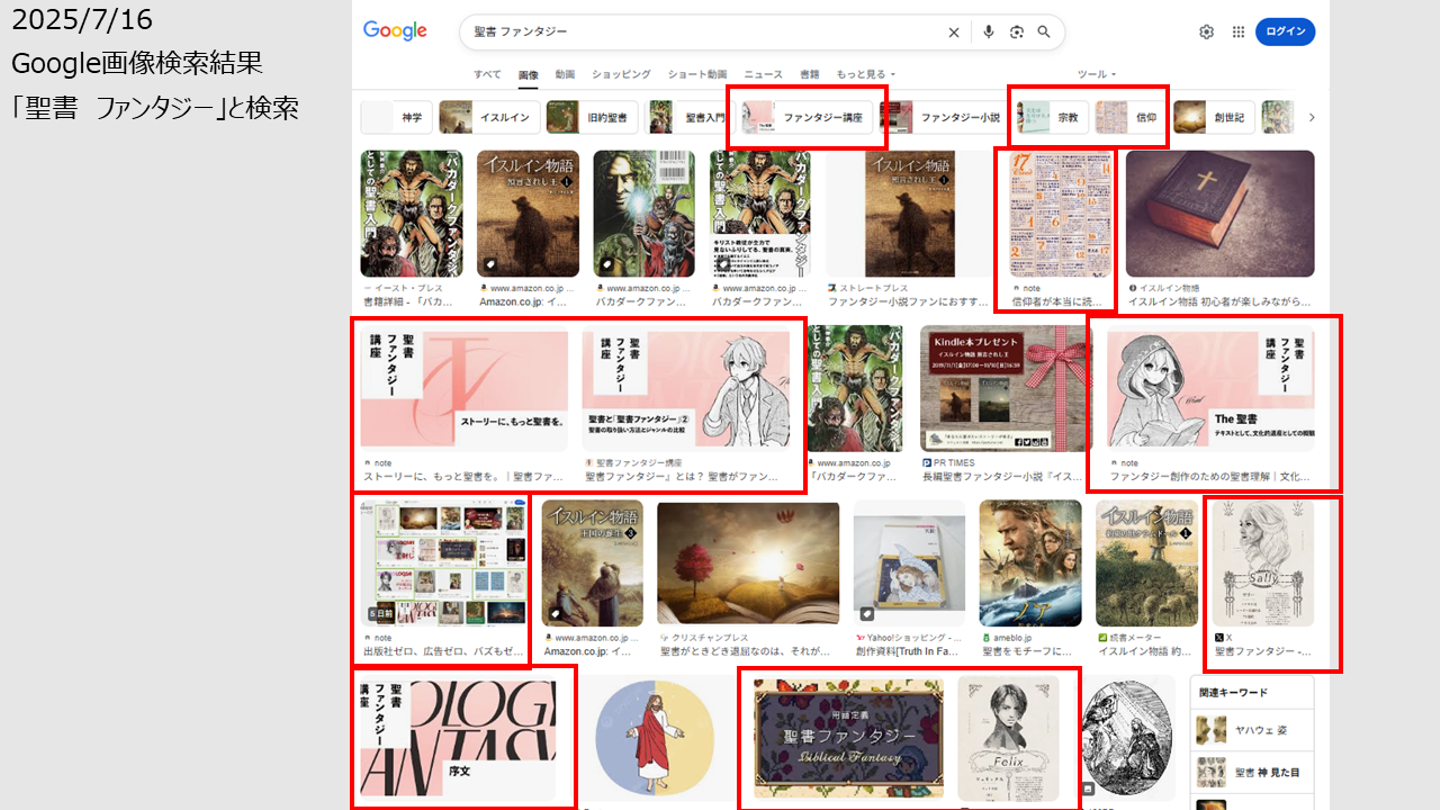

現在、「聖書ファンタジー(聖書 ファンタジー)」の検索結果1ページには、私が執筆したコンテンツが複数上がってくるようになったどころか、「AIによる要約」にも、私が数か月前に定義した「聖書ファンタジーの用語定義」が採用されるまでになりました。

note記事とWry Wondersの投稿が、「聖書 ファンタジー」のGoogle検索結果1位、2位

画像検索ではファーストビューの4割程度が私が制作・発信した画像になっています。

つまり、思想が検索空間に“住み着いた”のです。

──私はそういうことをする人間です

「聖書ファンタジー」の検索空間は、令和7年7月まで、保守的なクリスチャンとしてタイトルが言いにくい聖書雑学本のAmazonページや書評ページが並んでいました。

該当書籍は2015年の発行であり、すべての期間とは言わないまでも、10年近くは「聖書ファンタジー」の検索空間の上部に、聖書的ではないコンテンツが浮かんでいたということです。

これは、企業で言うならばブランド棄損にあたるようなことだと思っています。

私の「聖書とファンタジーの関係を定義づける」取り組みは、クリスチャンでさえ眉をひそめる人がいてもおかしくありません。

でも現実の落としどころはどこかでつけなければならないし、「聖書ファンタジー」が「聖書」の名を冠している以上、そのドメイン・検索空間における権威は、やはりキリスト教界(できれば保守派で正統な聖書理解を基盤にしている教会)が保持しておくべきだという主張には、賛成者が得られると考えています。

私は、課題における現時点での実行可能な最適解を考え、戦略を練り、実装し、ある程度結果が見えるところまで、粘り強く進めることができる人間です。

私の仕事は、定義されていないものに輪郭を与えること。

コンテンツをつくるだけではなく、「多くの人がまだ知らない概念を、現代のテクノロジーを活用しつつ、“存在している”と言える状態」にすること。

誰かがやってくれるのを待たず、自分で作りはじめ、検証し、改善し、結果を出すこと。

それができる人材を求めている企業があるなら、きっと私には、その仕事ができます。

私が企業に提供できること

多くの企業は、SEOを流入施策の一環ととらえているかと思います。

もちろんその観点は今後も重要です。そのうえで以下のような「次の文化の旗手となる」視点も必要です。

“AIによる要約”を、文化のロビー活動として活用する

Google検索におけるAI要約は、単なる抜粋ではなく、社会的コンセンサスの仮構です。

このスペースに“御社の文脈”を浸透させることで、ブランドそのものが定義側に立つことが可能です。

→ AI要約に自社語を出す=時代の語彙に加える。

“ワードの組み合わせ”から空白ジャンルを発見し、旗手として登場する

「聖書」「ファンタジー」のような競合密集型ワードでも、組み合わせによって“無人地帯”は生まれます。

この領域を「ジャンル」として定義し、御社をそのジャンルの第一人者(=検索空間の原住者)として配置する戦略が可能です。

→ ジャンル創出×検索支配=文化ポジショニング戦略。

オウンドメディアに“文化創造”と“権威醸成”の視点を追加する

単なる流入施策ではなく、“このトピックに関してはこのサイトが主語”という状態をつくるコンテンツ設計。

検索者が情報を探すのではなく、“理解の前提を受け取る場”としてのメディア運用が可能です。

→ 回遊より定着。情報より認識。

Google「画像検索」までを設計に含めたSEO構成

画像検索領域も、視覚的文化の支配空間として活用可能です。

ブランドの世界観や象徴性が“Google画像の第一印象”に出現する状態は、言葉ではなく“空気感”で信頼を獲得する最速ルート。

→ 第一印象としてのビジュアル検索を制圧するSEO支援が可能です。

これらによって、SEOは次のレベルに昇格します。いわば“検索空間の政治”を握ることができます。

言葉の覇権を誰に握らせるか?という文化戦略です。

この視点でコンテンツ戦略を立案・実装できる人間はたくさんはいないはずです。私がそのうちの一人です。