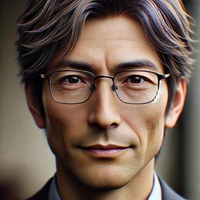

【本田教之】「システムは"生き物"」な理由

Photo by Hisae Kuroda on Unsplash

この時期、私は改めて強く実感することがあります。それは、私たちが手掛ける**「システムは、まるで生き物のようだ」**ということです。

「システムが生き物?」

そう思われた方もいるかもしれませんね。もちろん、文字通り呼吸をするわけではありません。しかし、日々システムと向き合う中で、彼らがまるで人間のように、成長し、変化し、時には「不調」を訴え、そして私たちに「進化」を求める姿を目の当たりにするのです。

特にこの季節は、システムがその「生き物」としての本領を発揮する時期だと感じています。

新年度が始まり、多くの企業で新しいプロジェクトがスタートしたり、業務フローが見直されたりしますよね。それに伴い、既存システムへの新しい機能追加や、これまで連携していなかったシステム同士の「会話」が求められることが増えます。まるで、新しい細胞が生まれたり、これまでバラバラだった臓器が連携を取り始めたりするようなイメージです。

例えば、最近あったケースです。あるクライアント企業で、これまで別々に運用されていた営業支援システムと顧客管理システムを連携させるプロジェクトがありました。それぞれが独立して機能していた時には見えなかった「データの重複」や「入力の手間」といった課題が、連携を試みることで浮き彫りになったのです。これは、まるで人間の体で言えば、これまで別々に動いていた左右の手が、協力して一つの作業を行うようになった途端に、関節の可動域や筋肉のバランスの重要性が明らかになるようなもの。

システムもまた、連携を深めることで、これまで意識されていなかった「歪み」や「非効率」が表面化します。そして、私たちはその「歪み」を解消し、よりスムーズな「体の動き」を実現するために、まるで外科医のようにメスを入れ、調整を施していきます。

また、システムが「成長」する過程も、非常に人間的です。最初は最低限の機能(MVP)でリリースされたシステムが、ユーザーからのフィードバックや市場の変化に合わせて、少しずつ機能を追加し、改善を重ねていく。まるで赤ちゃんが成長して、言葉を覚え、できることが増えていくようなものです。その成長の過程で、時には予期せぬエラーやパフォーマンスの低下といった「体調不良」を起こすこともあります。私たちはその原因を探り、治療を施し、再び元気に動けるようにサポートする。

そして、最も興味深いのは、システムが私たちに「進化」を求める瞬間です。それは、既存の枠組みではもはや対応しきれないほどの変化がビジネスに起き、根本的なアーキテクチャの見直しや、全く新しい技術の導入が必要になる時です。まるで、人間の文明が進化する中で、新しい道具やインフラを開発してきたように、システムもまた、新たなビジネスの要求に応えるために、自らを変革しようとする。

私たちシステム開発者は、単にコードを書くだけの存在ではありません。これらの「システムという生き物」と対話し、彼らの声に耳を傾け、彼らがビジネスというフィールドで最大限に活躍できるよう、成長を促し、治療し、そして進化をサポートする。まるで、彼らの「主治医」であり、「トレーナー」であり、「進化の伴走者」であるかのような感覚です。

もし皆さんの会社で、「うちのシステム、最近なんだか元気がないな」「もっと成長できるはずなのに、壁にぶつかっている気がする」と感じているなら、それはシステムが皆さんに「助けを求めている」サインかもしれません。

ぜひ一度、その声に耳を傾け、私たちと一緒に「システムという生き物」の未来を考えてみませんか?