大阪パッケージアカデミーで学んだ半年間

2024年10月から2025年3月まで、大阪パッケージアカデミーでパッケージデザインをゼロから学びました。 半年間の挑戦は想像以上に濃密で、新しい視点や発見にあふれた素敵な日々でした。

今回は、その学びを振り返りたいと思います。

目次

1.パッケージデザインを“学ぶきっかけ”

2.想像を超える“本格的なカリキュラム”

3.みんなで乗り越えた“グループワーク”

4.修了展作品“OSAKA擬音語 FACE MASK”

5.“未来”につながる半年間

1.パッケージデザインを“学ぶきっかけ”

新しく講師として登壇する学校で「パッケージデザイン」が授業のカリキュラムにあり、あんまり知らない世界だなどんな感じなのかな〜と興味を持ったことがきっかけでした。

これまで商品パッケージを本格的に体系立てて学んだことはありませんでが、もともとアパレルデザイン出身のため立体物のデザインは大好きで、「無料で提供されるデザインではなく、ユーザーがお金を払って手に取るパッケージデザインは奥深いのでは?」と好奇心がとても刺激されました。

そんな時に出会ったのが、大阪パッケージデザインアカデミーです。講師陣にはパッケージデザイナーの三原美奈子さんをはじめとしたパッケージの木型を起こす企業さんや貼り箱の職人さんなど、まさに第一線で活躍するプロフェッショナルの方々で、「ここなら実践的に学べる」と確信し入学を決め半年間パッケージデザインと向き合う生活が始まりました。

2.想像を超える“本格的なカリキュラム”

半年間の学びは、想像以上に濃密でした。授業は全12回、隔週土曜日に開催されオンラインでありながら実技中心のカリキュラム。講義開始前に実技用の用紙や罫入れなど馴染みのない道具が色々届き、実物を制作していくことに力を入れていることが一目で分かりました。

設計の理論を学んだあとは即実践。初めて作った箱は「牛乳石鹸」を元にしたキャラメルケース。今見返すとカッターの線も荒く、控えの数値がズレてるなど少し恥ずかしさも感じます。しかし、当時は初めて知るパッケージの設計に大興奮でした。なぜここは0.5mm控えているのか?このペラペラは何の意味があるのか?日常の中では気にもしていなかったパーツに意味があることを知っていくワクワクにどんどんパッケージに夢中になっていきました。

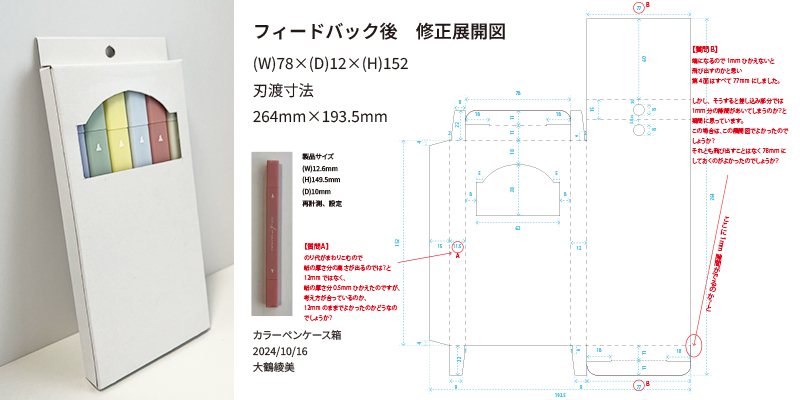

オンライン授業とは思えないほど手を動かす時間が多く、毎回課題が出されるため常に頭をフル回転させていました。入れたい製品を採寸し、Illustratorで図面を引いて、ボール紙を切り組み立て、先生に送り講評をしていただく。仕事と並行しながら取り組むのは大変でしたが、その分確実に力がついていくのを感じられました。

3.みんなで乗り越えた“グループワーク”

カリキュラムにはグループワークもありました。4〜5名のチームに分けられ、講師から梱包資材が指定されそれに沿った「新しい大豆加工製品の商品企画」をし、資料にまとめて発表するという課題でした。

難しかった点は、受講生のバックグラウンドはさまざまで、必ずしもデザインや企画経験者ばかりではありませんでした。また、それぞれライフスタイルが異なるため、打ち合わせの時間を合わせるだけでも一苦労です。しかしその分、お互いの得意を生かした役割分担が自然に生まれ、協力してひとつの形に仕上げていく過程がとても刺激的でした。

グループワークではチームリーダーを務め、意見を引き出してまとめ、資料化やリサーチを担当しました。アイディアは面白いものをたくさん持っていながらも控えめなメンバーが多かったため、丁寧に聞き取りながら全員が納得できる形に整理し、最終的な決定も「それぞれの強みを活かす」ことを意識しました。私たちのグループには、栄養士や食品関係に勤めている方がいたので「豆彩(まめいろ)」という瓶詰め商品を企画・デザインしました。

みんなが納得して笑顔で終われたこと、そして修了展では「グループワークが本当に楽しかったね!」と盛り上がれたことが、一番嬉しい成果でした。

4.修了展作品“OSAKA擬音語 FACE MASK”

修了展のテーマは「日本の新しいお土産」でした。私は、自分が生まれ育った大阪を題材に選びました。単なる「もの」や「食品」ではなく、大阪の「文化」そのものをお土産にできないかと考えました。

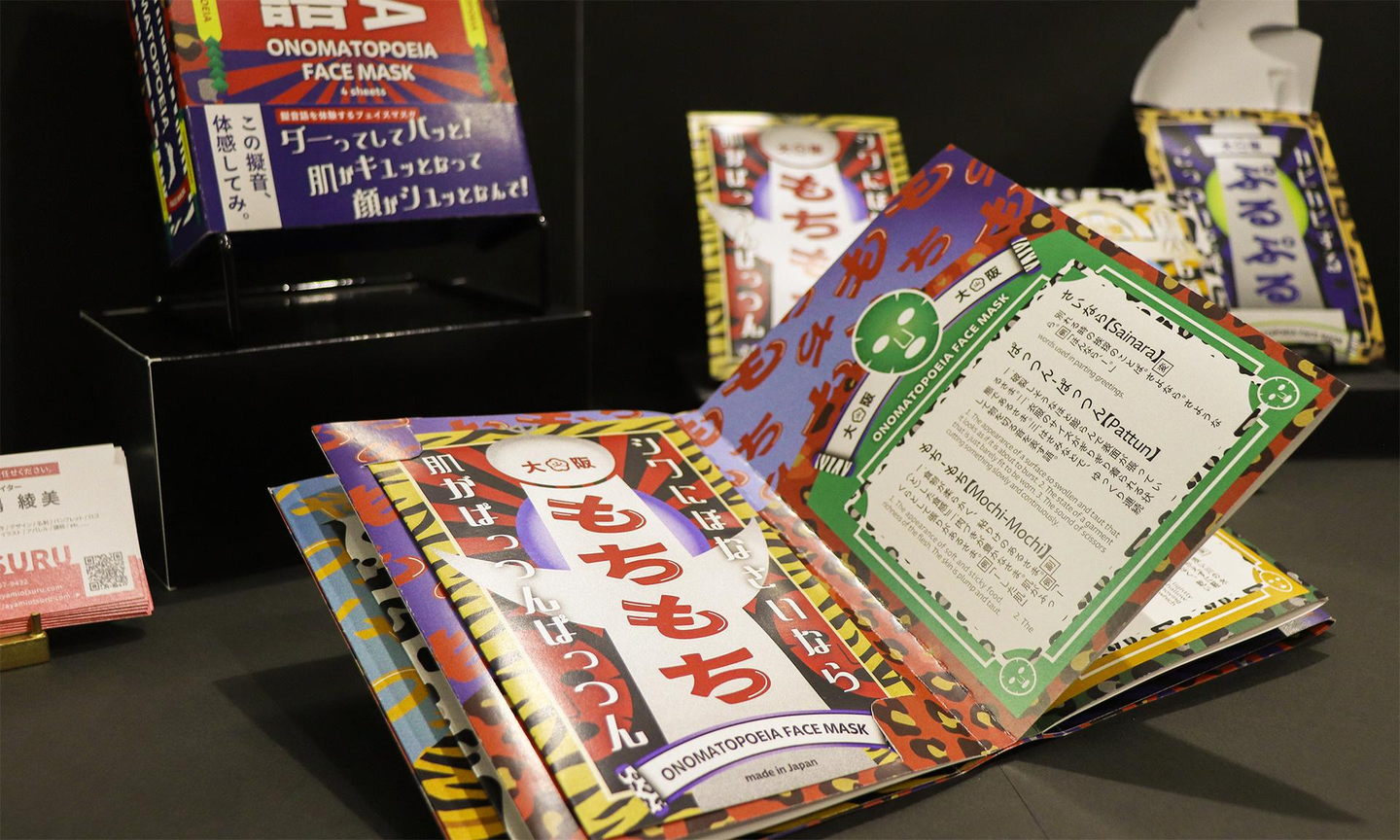

着目したのは、大阪人特有の「テキトーなのに伝わる」独特のコミュニケーションスタイル。日本語は他言語よりも擬音語(オノマトペ)が豊富で、中でも特に関西人は擬音語の使用が多いと言われています。また、美容関係の商品では擬音語がよく使われていることに気づき、フェイスマスクを題材に選びました。それぞれの効能を擬音語でユーモラスに表現することで、「なんかよく分からんけど分かってまう」という大阪の文化を具現化しました。

パッケージは「ブック式」を設計し、擬音語の辞典に見立てました。中にはパッケージに使用している関西弁や擬音語の意味を記載し、「捨てられるものではなく、持っていたくなるパッケージ」を意識して作成しました。

デザイン面では、大阪が一番栄えていたとされる大大阪(だいおおさか)時代である大正後期〜昭和初期のレトロさを取り入れています。ノイズタッチに加工することで、カラーも高彩度でありながら少しくすみを感じるバランスに仕上げました。食いだおれ人形のカラー&大阪のおばちゃんを象徴するコッテリとしたアニマル柄を取り入れ、大阪を象徴する建物を図形として使用し、大阪土産感を強調しました。特にこだわったのは擬音語部分の字組です。レトロな味わいのある百千鳥フォントをアレンジしながら、背景にも文字を使用しました。

「大阪の文化」を遊び心いっぱいに形にできたことは、自分にとって大きな挑戦であり、半年間で学んだことをすべて活かすことができました。

5.“未来”につながる半年間

この半年間で一番の収穫は、ゼロから企画する楽しさを改めて体感できたことです。クライアントワークに慣れてきていた中で「自分のやりたいようにデザインを楽しむ」ということはとても刺激的で、私にとってデザインは仕事であり趣味なんだなと感じました。

また、年齢に関係なく興味のあることに挑戦することで、自分の世界が広がっていくことも実感しました。これまでいろんなことを勉強してきた中で「全部中途半端になるのでは」と不安に思うこともありましたが、どの分野でも全力で取り組めば、必ず形になっていくことに自信を持つことができました。

大阪パッケージアカデミーで学ぶことで得た自信や達成感は、どんなことにも恐れず挑戦できる原動力になると感じています。そして、自分の好奇心を絶やさず今後も新しい分野やアイデアに挑戦していきます。