男性育休取得率が向上。でもその裏で苦しんでいる人はいないか? #広報のお仕事

こんにちは、改めまして株式会社Smart相談室で広報を担当しています、みやたです。今回は私が広報活動として最近取り組んだ情報開発の一つ、「育休復帰後の男性がメンタル不調に陥らないために、企業が取り組むべきサポート」について、企画に至った背景や調査、考察の過程も含めてご紹介したいと思います。

▼ニュースレター

育休復帰後の男性がメンタル不調に陥らないために、 企業が取り組むべきサポートとは | Smart相談室 Smart相談室に関する最新情報をお届けするページです。smart-sou.co.jp

▼調査リリース

男性の育休取得が進む中で、ふと感じた違和感

2025年4月、育児・介護休業法の改正が施行され、企業にはこれまで以上に育児との両立支援の強化が求められるようになりました。育児・介護休業法は1991年の制定以来、何度も改正され、「産後パパ育休制度」の新設や、企業に育児休業取得状況を公表する義務が課されたことで、男性の育休取得を推進する企業が増え、男性の育休取得率も大きく上がっています。

この法改正は、今年の法改正のなかでも特に注目度が高そうだったので、関連のニュースを追っていました。そのなかで、男性の育休関連のニュースを見ている時にあるニュースを発見しました。

それは男性の「産後うつ」についての内容で、子どもが生まれて1年未満に精神的な不調を感じる父親の割合は11%と、母親とほぼ同じ水準だと言うのです。

女性は出産によってそもそも身体に負担がかかりますし、ホルモンバランスの影響もあり、メンタル不調になってしまうということに納得感があります。でも男性はそうではないはずです。どこに問題があるのだろうという疑問が浮かびました。

考えていくと、育休の取得には注目が集まり、企業や国も支援を行っていますが、育休から復帰した後の支援にはそこまで目が向けられていないのではないかという仮説に至りました。育休を取得すると言っても、男性の育休期間は女性に比べれば短いです。業務量が育休前と大きく変わらない人も多いかもしれません。そのため、復帰後に苦しんでいる人がいるのではないかと。その場合、企業の取り組みによって、男性のメンタル不調は減らすことができる可能性があるはずです。

私が働く株式会社Smart相談室は、「働く人の『モヤモヤ』を解消し、『個人の成長』と『組織の成長』を一致させる」をミッションに、なんでも相談できるオンライン対人支援プラットフォーム「Smart相談室」を提供しています。「モヤモヤ」の段階から気軽に相談できる環境を提供することで、メンタル不調になる前に支援することを目指しています。今回は、育休から復帰した男性の「モヤモヤ」に焦点をあててみようと思い、調査を進めることにしました。

取得率は向上している。では取得期間は?

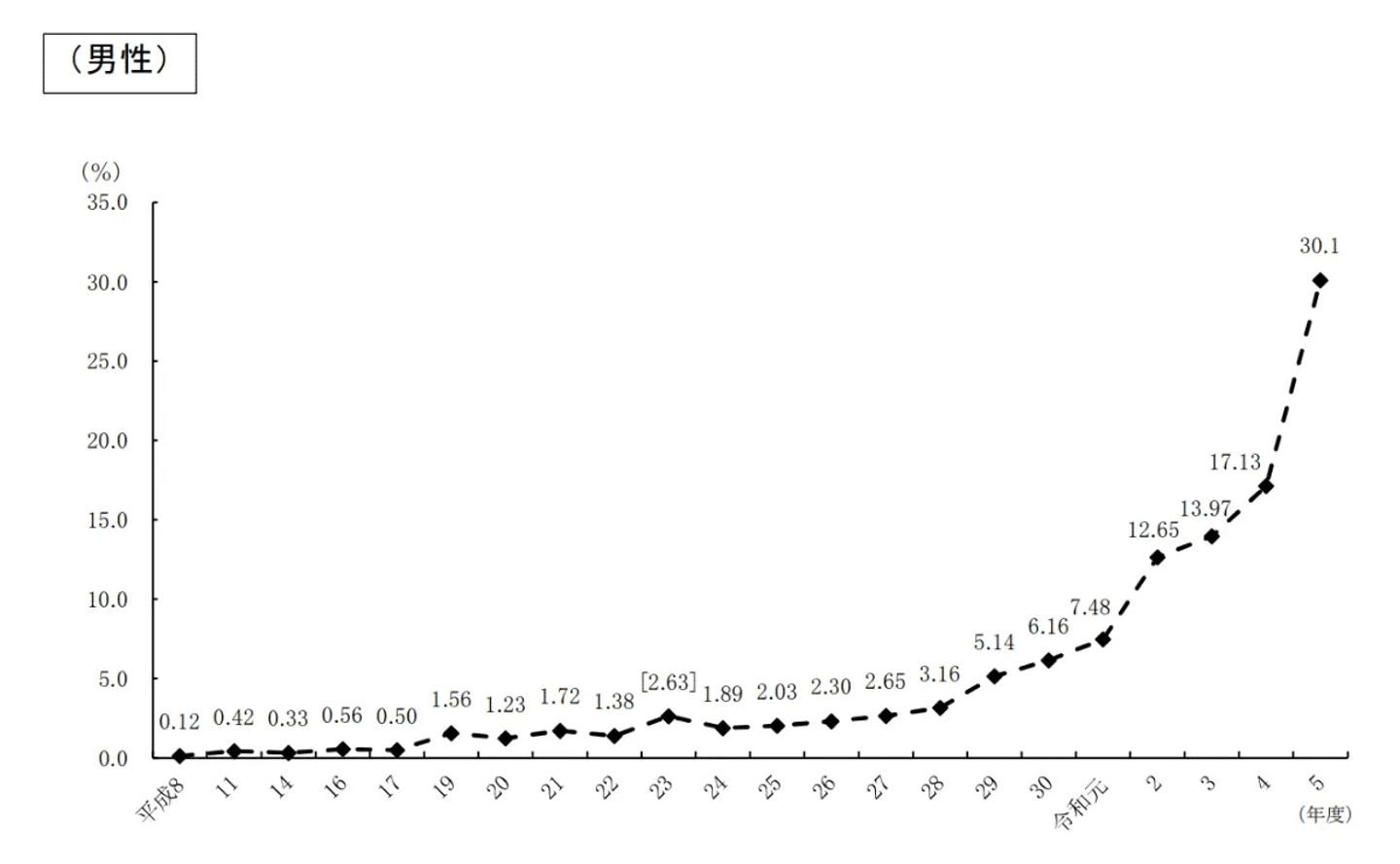

厚生労働省が2024年7月末に公表した「令和5年度雇用均等基本調査」によると、2023年に男性の育休取得率が初めて30%を超えました。令和4年度の約17%から大きく上昇しており、今回の育児・介護休業法の改正を受けて、今後さらに取得率が高まっていくことが期待されています。

出典:厚生労働省(2023)令和5年度雇用均等基本調査

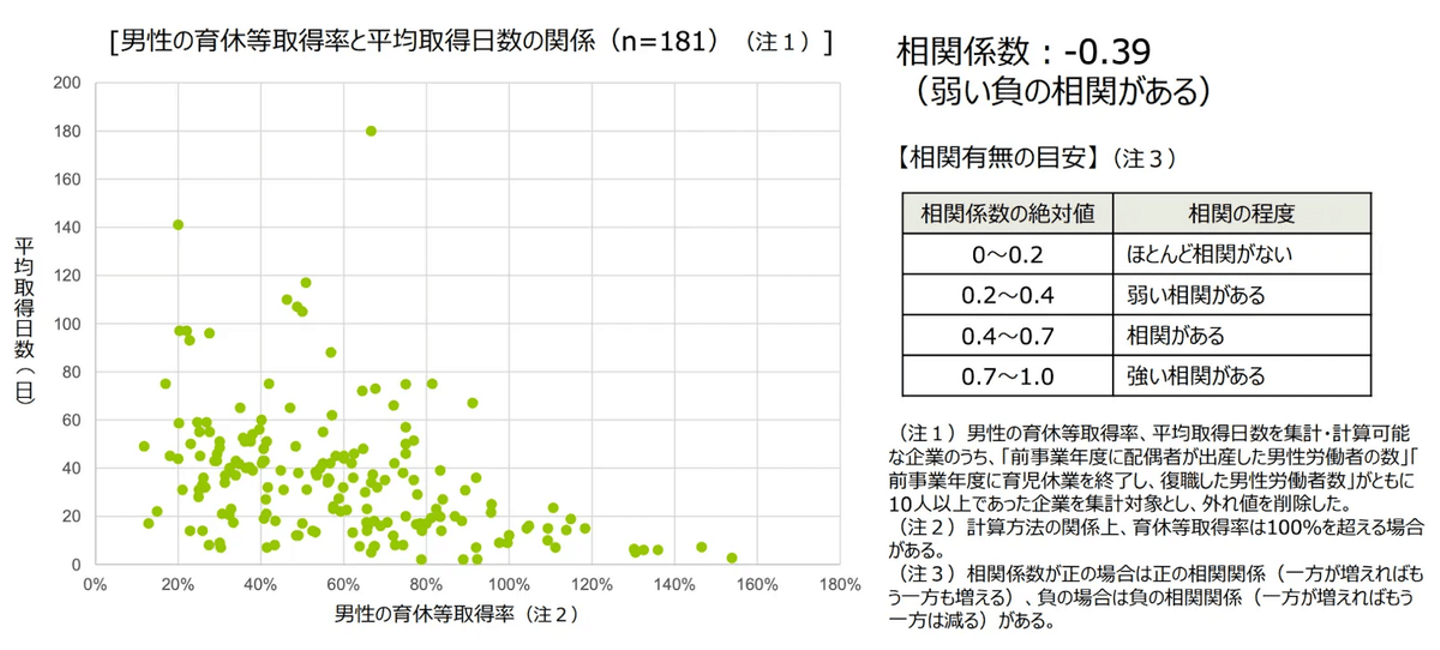

しかし一方で、育休の取得日数は少しずつ伸びてはいるものの、平均は46.5日にとどまり、十分な期間とは言いがたいのが現状です。さらに、育休の取得率が高い企業ほど、平均取得日数が短くなる傾向があることも分かっており、取得率の向上だけが目的となっている場合もあるのではないかと考えました。

出典:厚生労働省(2023)「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」 (速報値)

男性の育休期間が短いと、女性に負担が偏るだけでなく、男性自身も仕事と育児の両立に強いストレスを感じることになります。たとえ育児に積極的に関わりたいという気持ちがあっても、実際に仕事と育児を両立させるのは簡単ではなく、精神的な負担が大きくなってしまうのだと思います。

これらのリサーチを経て、男性育休経験者416名への調査(以下、同調査)を実施しました。そこで育休期間の希望がかなったかについて調査したところ、約4割の男性が「育休期間の希望がかなわなかった」と回答しました。その多くは、「希望よりも短い期間しか育休を取得できなかった」と答えています。

【男性の育休取得に関する実態調査】育休後、6割以上が精神的不調を実感するも、約70%は相談環境が十分に整ってない実態

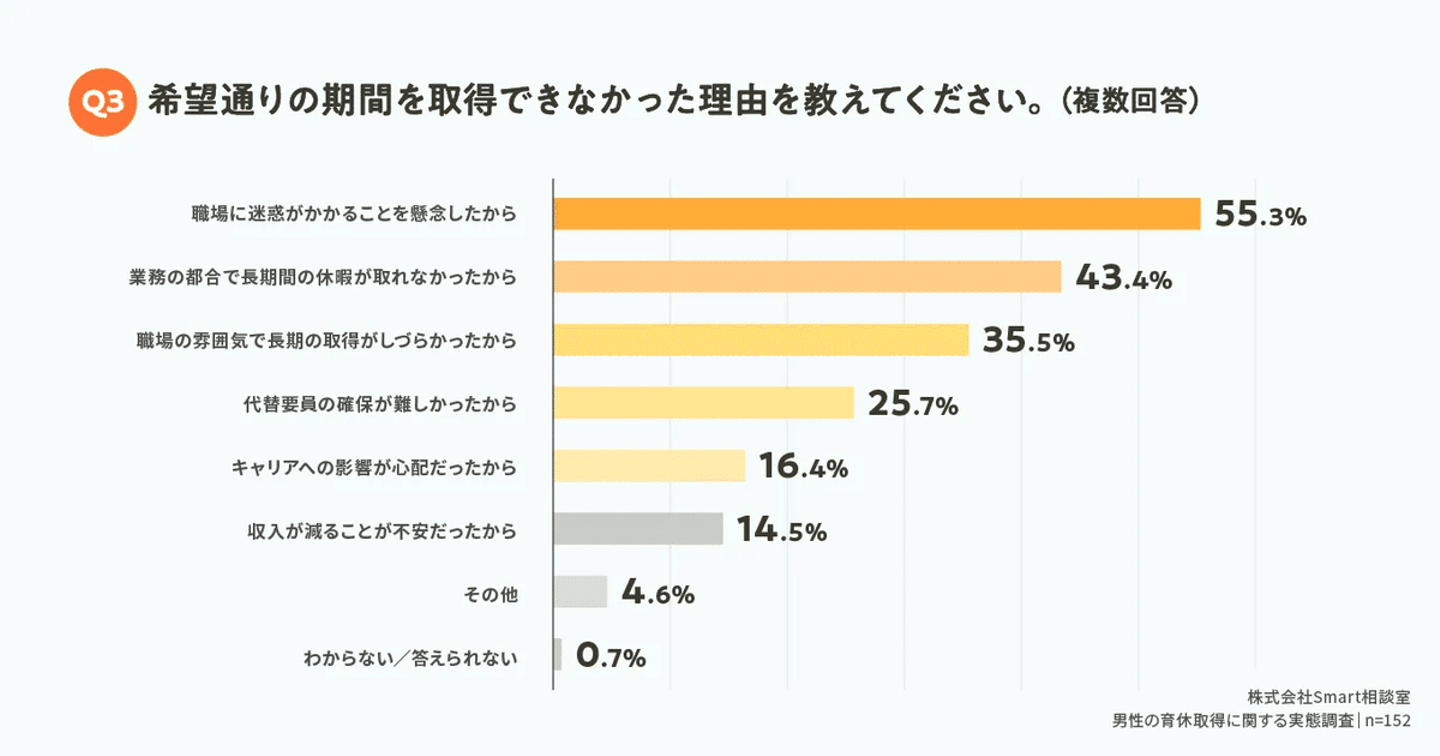

主な理由としては、「職場に迷惑がかかることを懸念したから」(55.3%)や「業務の都合で長期間の休暇が取れなかったから」(43.4%)といった、職場や業務への影響を心配する声が多く寄せられました。また、35.5%の男性が「職場の雰囲気で長期の取得がしづらかったから」と回答しており、育休取得が制度としては推進されている一方で、実際の職場環境やサポート体制が十分とは言えない現状が見えてきました。

育休後に企業が提供している支援は? 従業員がほしい支援とは?

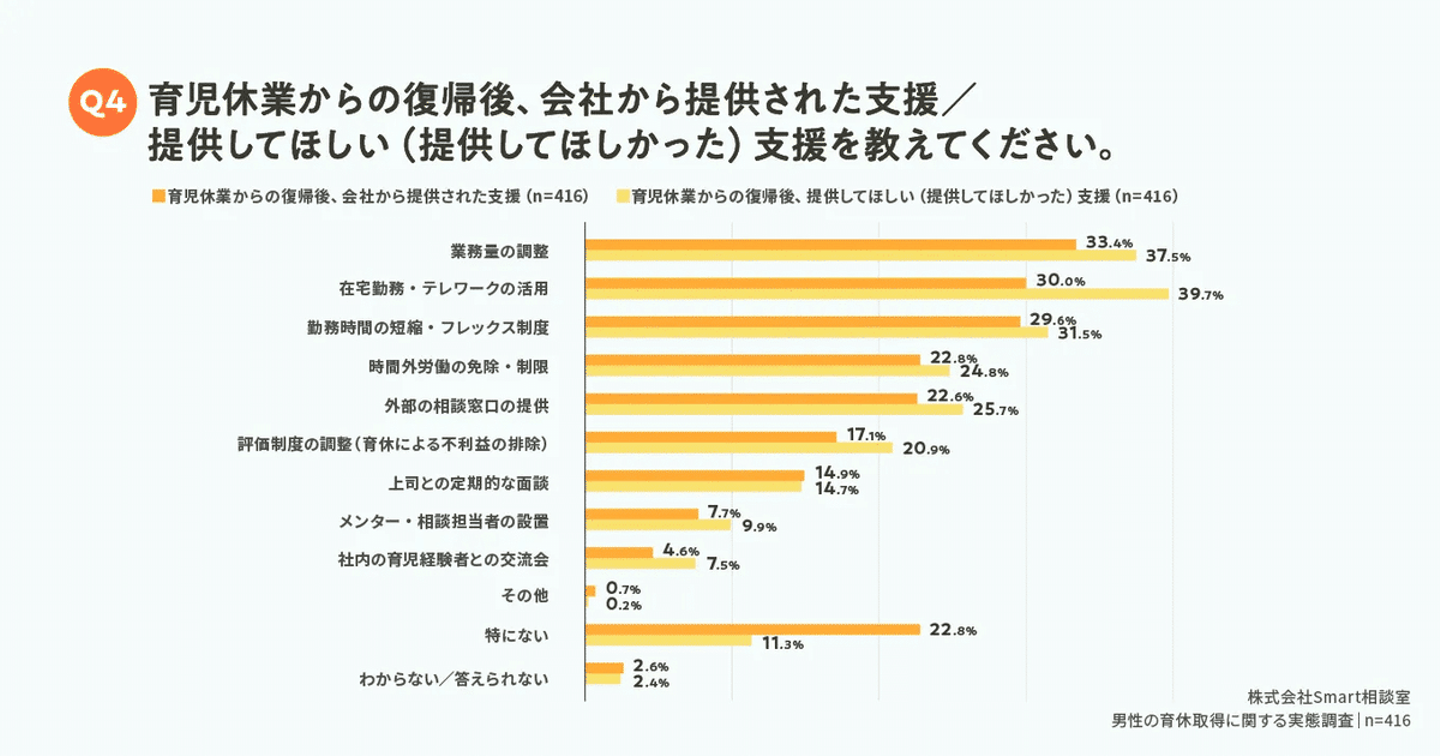

同調査では、育児休業からの職場復帰後に、会社から実際に提供された支援と、従業員が「提供してほしい」「提供してほしかった」と感じている支援についてもアンケートを実施しました。その結果、最もニーズと実態のギャップが大きかったのは「在宅勤務・テレワークの活用」でした。ほかにも、時間の調整や業務量の調整などにより、多くの方が、育児と両立しやすい柔軟な働き方を求めていることがわかりました。

今回の法改正により、企業には「育児のためのテレワーク導入」が努力義務として課されることとなりました。これに始まり、今後はより多くの企業で在宅勤務の制度整備や運用が進むことが期待されます。

【男性の育休取得に関する実態調査】育休後、6割以上が精神的不調を実感するも、約70%は相談環境が十分に整ってない実態

一方で、企業の男性に対する育児支援策が、あまり行き届いていない現状に課題を感じました。実際に支援を受けたと回答した人の割合は、いずれの支援策についても35%未満にとどまり、全体の22.8%は「特に何の支援も受けていない」と答えています。この現実には驚かされるとともに、職場における支援のあり方が見直される必要性を感じています。

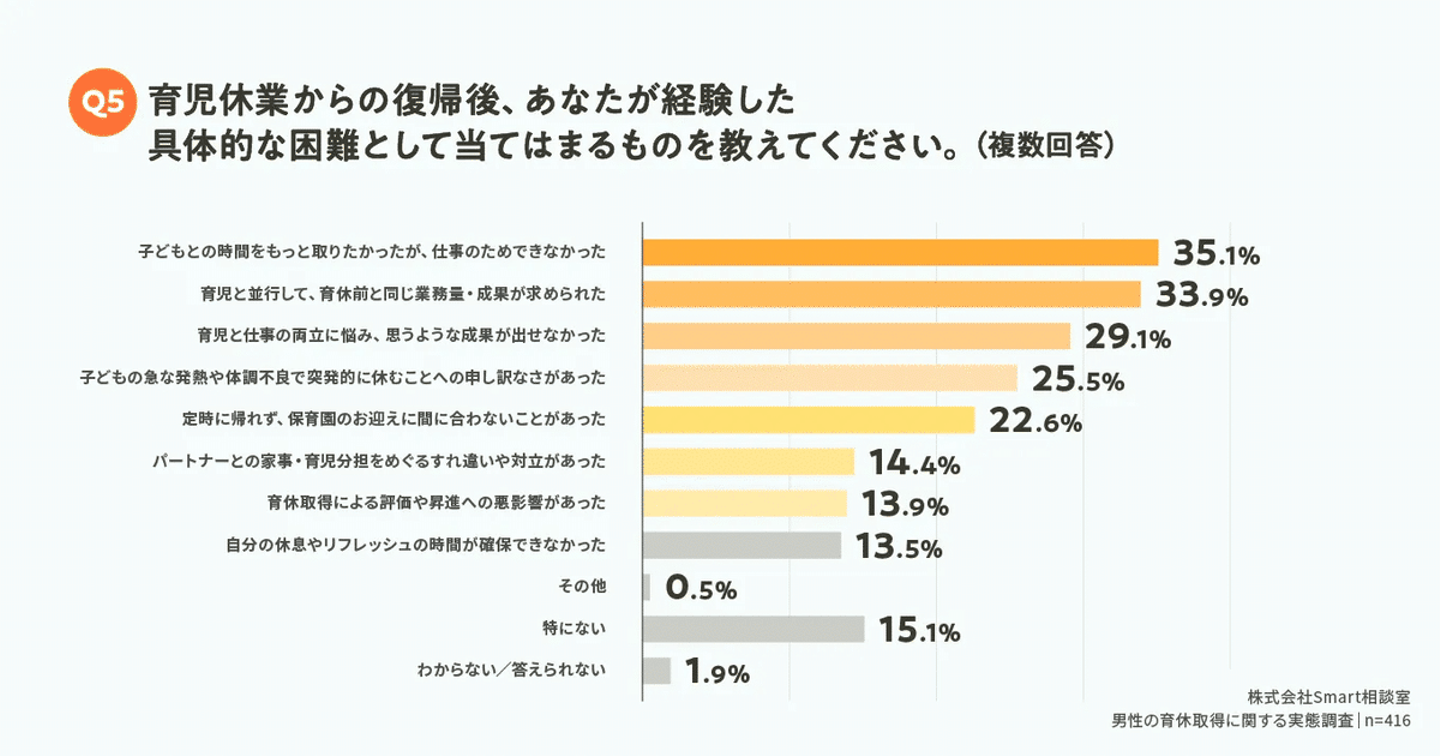

経験者に聞く、育休復帰後に悩んだこととは?

【男性の育休取得に関する実態調査】育休後、6割以上が精神的不調を実感するも、約70%は相談環境が十分に整ってない実態

育休復帰後に経験した具体的な悩みとしては、「もっと子どもと過ごしたかったが、仕事で難しかった」(35.1%)、「育休前と同じ業務量・成果が求められた」(33.9%)、「仕事と育児の両立ができず成果が出せなかった」(29.1%)といった声が多く上がっています。

ここから、育児にしっかり関わりたい気持ちがあっても、職場では子どもが生まれる前と同じ働き方を求められることが多く、両立に苦しんでいる男性が少なくないことが分かります。背景には、男性は育休期間が短く、代替要員が確保されにくいことも影響していると考えられます。

子どもが生まれてからの1~2年間は、生活リズムやパートナーとの関係性など、さまざまなことが変化する非常に重要な時期です。それにもかかわらず、多くの男性が出産前とほぼ同じ働き方や勤務体制を求められているのが現状です。このようなミスマッチは、本人の負担を大きくするだけでなく、長期的には職場への定着や生産性にも影響を与えかねません。

だからこそ、企業は「育児休業の取得支援」だけでなく、「育休からの復帰後の支援」や「働き方の柔軟性の確保」といった視点を持って、継続的なサポート体制を整えていくことが必要なのだと考えています。

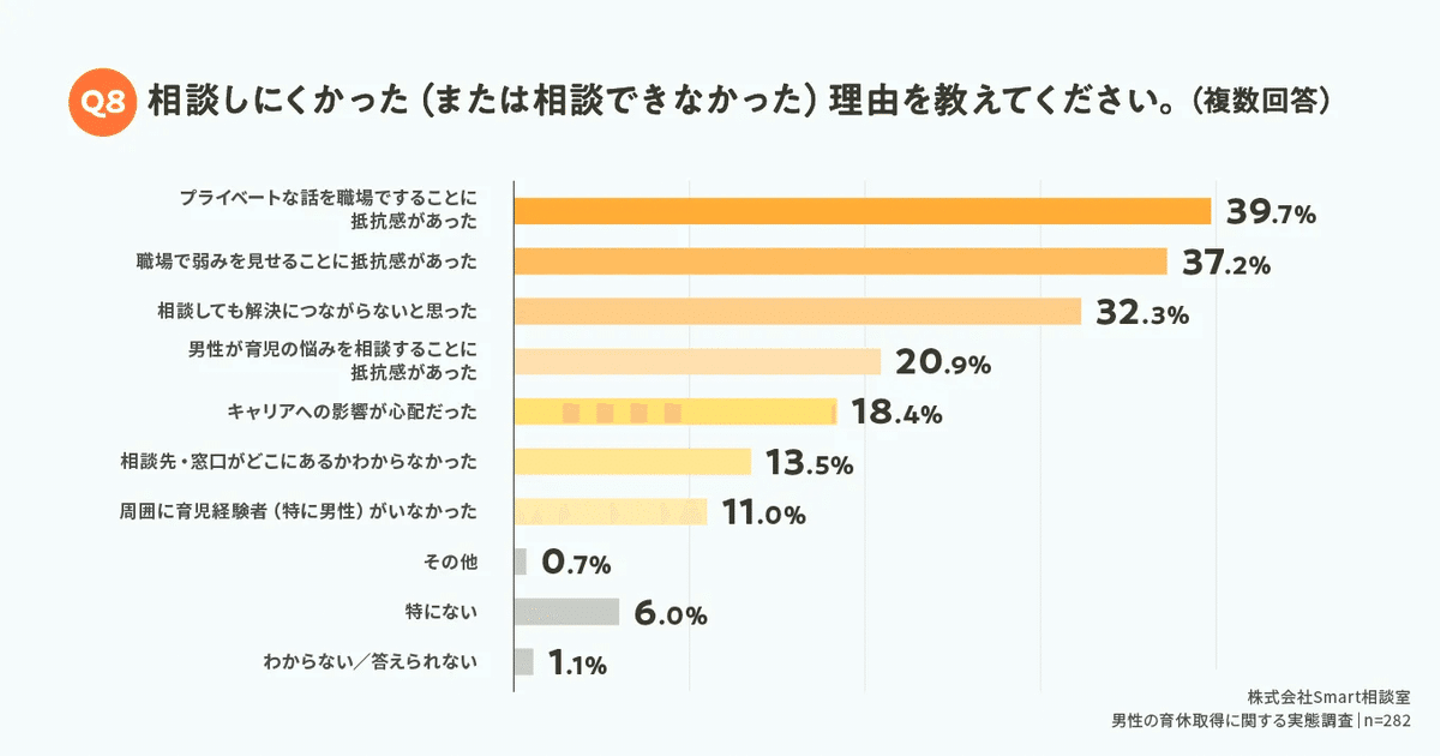

男性は悩んだときに相談できているのか

ここまでの調査で、男性のお悩みが少しずつ見えてきました。ではそんなお悩みを一人で抱え込まず、相談して解消したり、適切に対処したりすることはできていたのでしょうか。

同調査で、相談しにくかった(または相談できなかった)理由について調査したところ、男性が職場で相談しづらいと感じていることが浮き彫りになりました。

【男性の育休取得に関する実態調査】育休後、6割以上が精神的不調を実感するも、約70%は相談環境が十分に整ってない実態

プライベートな相談を職場でしづらいという気持ちは、よく理解できます。特に育児のように、家庭の状況やお子さんの個性によって大きく異なるテーマは、友人同士でもなかなか相談しづらいものかもしれません。

かといって家庭に戻れば、自分よりもパートナーのほうが大変そうに見えて、家族にも打ち明けにくい…。そんなふうに、気づかないうちに一人で悩みを抱え込み、やがてメンタルの不調につながってしまう方もいるのではないか――今回の調査を通して、そうした現実が見えてきたように思います。

育休から復帰した男性の支援として企業が取り組むべきことは?

今回の調査を受け、男性の育休について知見がある方にご協力いただくことにしました。ここでは、Smart相談室カウンセラーとしてご活躍いただいており、社会保険労務士事務所で働く西山さんから伺った、企業が取り組むべきことを、ニュースレターから抜粋・要約して3つお伝えしていきます。

(1)育児休業に対する意識改革と社内啓発

育休を取ること自体は、今や特別なことではなくなってきています。ただ、昔は男性が育休を取るのが一般的ではなかったこともあり、今も「男性は取らなくていい」といった無意識の思い込みが残っているケースもあります。だからこそ、企業として育休に対する方針をしっかり打ち出し、実行していくことが大切です。

例えば、育休ガイドブックを作って社内に配布したり、経営層からメッセージを出したり、管理職向けに育休支援のマネジメント研修を行うなど、小さな取り組みの積み重ねが社内の「空気」を変えていきます。そうすることで、育休を前提にした人員配置や業務の見える化・標準化も進みやすくなります。

(2)復帰支援制度の充実

厚生労働省がすすめる「育休復帰支援プラン」を使えば、育休からの復帰に伴う不安を減らすことができます。このプランでは、育休前・育休中・復帰前・復帰後のタイミングで面談を行い、復帰後の業務や働き方を事前にすり合わせる仕組みです。

また、育休中に人事異動などがあって元の部署に戻れない場合でも、早めに状況を伝えて相談できるので、社員自身も納得しやすく、スムーズな復帰につながります。

(3)カウンセラー的視点による企業の関わり方

悩みを聞くときに大切なのは、すぐに解決しようとすることよりも、「その人の気持ちに寄り添い、一緒に整理していく姿勢」です。たとえば、「そう感じるのは自然なことですよ」「誰でも迷いますよ」といった一言が、大きな安心につながります。上司や人事が“答えを出す”のではなく、“気持ちを受け止める”だけでも十分です。

また、育児と仕事のバランスは人それぞれ。「段階的に戻るのもOK」といった選択肢を示すことで、心に余裕が生まれ、前向きな一歩を踏み出しやすくなります。

社内だけで全部をサポートするのが難しいときは、外部の専門機関と連携するのも効果的です。アンケートでも、特に男性社員は「社内の人には相談しづらい」と感じる傾向があり、第三者との対話が心の支えになることもあります。人事から「こんなサポートもありますよ」といった情報を伝えるだけでも、「頼れる場所がある」と安心できるきっかけになります。

個人に寄り添うことでよりよい職場環境に

今回の企画を立ち上げた背景には、私自身の個人的な願いがあります。現在、出産の予定はありませんが、将来子どもを持つことになったときには、パートナーにも必要な期間の育児休業をしっかりと取得してほしいと思っています。そして、復職後も意欲的に働きながら、子どもとの時間を大切にしてほしい。もしその過程で、育児と仕事の両立に悩み、メンタルに不調をきたしてしまうようなことがあれば、それはとても悲しいことです。

今回の企画にあたり、人事担当の方や、Smart相談室で働くお母さん社員にもヒアリングを行いました。その中で、「男性の育休後の支援のロールモデルがまだ明確になっていないのではないか」という意見が出ました。女性の産休・育休制度や具体的な支援策は、長い年月をかけて社会の変化に対応しながら発展してきた経緯があります。とすれば、男性に対する育児休業後の支援も、まだまだ発展途上であるはずです。

企業にとって、育児休業に関する法令を遵守することは当然の責務ですが、それは本質的な目的ではないと思います。育休を取得しやすい環境づくりはもちろんのこと、復帰後も安心して働き続けられる環境を整備することが重要です。さらに、周囲の社員の理解を深め、困った時に気軽に相談できる場を設けること、そして何よりも「自分らしいペースで進んでいい」と思えるような職場全体の雰囲気づくりこそが、真に育児と仕事を両立できる環境へと繋がり、長期的な組織の成長にも貢献するのではないでしょうか。

育児も仕事も、自分らしく大切にできる毎日をあたりまえに。

その人が納得して選べるように、迷いや不安を一人で抱え込まずにすむように。

そして、そんな個人を支える組織と、よりよいサポートのかたちを一緒に考えていけるように。

Smart相談室は、メンタル不調になる前にそっと寄り添い、働く人と組織の両方を支えていきたいと考えています。